Lorsqu’on envisage les manières dont la grâce peut travailler la création contemporaine, on peut penser à l’installation Close knit (1976-1981) d’Aganetha Dyck, ensemble de chandails rassemblés à même le sol, dont l’aspect feutré découle d’un incident de lavage que l’artiste s’est approprié ; on peut songer aussi aux flâneries de Francis Alÿs comme The Leak (Sao Paulo, 1995), cet écoulement d’un filet de peinture provenant d’un pot percé, qui dessine une ligne sinueuse sur un trajet en boucle à partir d’une salle d’exposition, ou comme The Loser/The Winner (Stockholm, 1998), marche entre deux musées durant laquelle l’artiste laisse se défaire le tricot qu’il porte. Ces œuvres qui témoignent d’un mouvement lié à la question du hasard ou à une attitude nonchalante donnent une impression de facilité tout en offrant une poétique de l’infime ancrée dans une problématique culturelle et sociale. Attirant l’attention sur les presque-riens de l’existence, les installations, performances et photographies de Gabriel Orozco semblent participer elles aussi de la grâce dans le sens où elles allient fluidité, fragilité, mystère, et une apparente désinvolture teintée d’humour.

Nous proposons une étude de l’œuvre d’Orozco par le concept opératoire de rythme : à la fois le champ et l’horizon d’un plan théorique, celui d’une pensée de l’art incluant une pensée du langage, et une méthodologie d’approche des œuvres d’art. Par « rythme de l’œuvre », nous entendons une organisation spatio-temporelle signifiante toujours particulière, dont la signifiance émane d’une globalité discursive, et qui prend en charge la question des rapports entre art et société1. La méthodologie consiste à accueillir le dispositif artistique dans l’imprévisibilité des modes de connexion de ses constituants et même dans l’imprévisibilité des constituants eux-mêmes. Ce dispositif est perçu comme le potentiel d’une situation non prédéterminée dans le sens où les constituants s’interdéfinissent et n’adviennent sur le plan sémantique qu’à l’issue d’un processus subjectif et collectif, celui des discours prononcés à partir de l’œuvre (proposition) et vers ce qu’elle peut être (valeur artistique et anthropologique).

Dans cette contribution, nous tentons d’approcher la valeur spécifique de la grâce chez Orozco, tout en envisageant l’apport de cette œuvre pour la pensée même de la grâce dans la théorie contemporaine. Une attention à la fluidité et l’efficience du geste d’Orozco, indissociable d’une pensée du mouvement, de la perception et de l’espace, nous amène à considérer la grâce dans un rapport à la théorie du flow et à la pensée deleuzienne des flux, du côté d’une force d’individuation. Nous mettons alors en regard l’idée de « points focaux d’attention » évoquée par Orozco à propos des vidéos réalisées lors de marches urbaines et le punctum énoncé dans un lien à la grâce par Roland Barthes, ce qui nous permettra d’entendre le caractère relationnel de la grâce comme une qualité de la rencontre d’une œuvre d’art au sens fort du terme, en tant que processus individuant. Nous préciserons enfin comment la dynamique allusive des œuvres fait entendre un paradigme de la transformation articulant circularité, circulation, altérité, dans l’horizon d’une « sculpture sociale et publique », et permet d’envisager une valeur de la grâce mobilisant la notion de vulnérabilité, au croisement de l’intime et du politique.

La fluidité et l’efficience d’un geste vers une « puissance non personnelle » de vie comme force d’individuation

D’origine mexicaine, Gabriel Orozco reçoit une formation de peintre classique dans une Académie (peinture, dessin, gravure) et expérimente la photographie. Il commence à découvrir l’art conceptuel durant un voyage en Europe dans les années 1980 et réalise sa première action à Madrid : des assemblages de chutes de bois à l’extérieur d’un atelier de menuiserie (1986). On admet généralement que l’art conceptuel des années 1960 et 1970 marque un changement dans le traitement de l’espace qui n’est plus seulement inscrit dans les œuvres mais aussi dans un déplacement des artistes2. L’atelier comme lieu essentiel de production tend à s’effacer pour laisser place à une cinématique, dont témoigne emblématiquement l’exposition When Attitudes Become Form (1969). Yielding Stone (1992), boule de plasticine roulée par Orozco dans les rues de New York et d’ailleurs, de poids semblable à celui de l’artiste, peut être vue comme « l’autoportrait parfait de l’artiste en nomade3 ».

Figure. 1

Gabriel Orozco, Yielding Stone, 1992. Plasticine 14 x 17 x 17 in. / 35.6 x 43.2 x 43.2 cm. Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery. Copyright: Gabriel Orozco

Les œuvres d’Orozco participent du déploiement dans les années 1990 de cette cinématique en une « cinéplastique » ou un « nomadisme plastique4 » qui constitue, selon Thierry Davila, une « pratique spéculative » : le mouvement effectué par l’artiste est un moyen de « déplacer les processus plastiques mais aussi le langage qui prétend en rendre compte5 ». L’activité d’Orozco se décline en dessins, peintures, photographies, performances, installations, l’artiste préférant à ce dernier terme celui de sculpture, même s’il le juge trop étroit. En fait, toutes ces techniques sont pour lui liées à la sculpture, et il se dit sculpteur : « je traverse avec une certaine flexibilité différentes pratiques de sculpture6 ». Son œuvre remet en question la sculpture comme objet tridimensionnel autonome, tout en faisant intervenir parfois des matériaux traditionnels. Elle ne s’inscrit pas non plus dans une filiation avec l’Arte Povera dont l’artiste, même s’il s’en est senti proche à la fin des années 1980, retient surtout un monde de la ville, du design et du déchet7. Elle peut relever partiellement du ready made comme des biens de consommation, mais souligne, dans le même temps, l’espace physique et sensible du quotidien. Le mouvement chez Orozco est une condition de travail nécessaire mais il est plus fondamentalement un socle de pensée pour explorer la perception de la réalité qui nous entoure et les espaces possibles de l’art, d’un point de vue culturel et social. Non seulement son œuvre comporte des marches et des déplacements motorisés, utilise des artefacts de la mobilité, mais elle propose aussi des processus de transformation ou d’interprétation d’objets trouvés, naturels ou manufacturés, ou de détritus, grâce à des associations insolites, des aménagements fortuits. Elle produit ainsi des objets et espaces hybrides qui articulent le naturel et l’artificiel, l’organique et le géométrique – comme ce dessin de damier noir et blanc à la mine de plomb recouvrant un crâne humain, Black Kites (1997), à la fois memento mori, readymade, contribution de l’ornement à la perception –, d’autres qui mêlent le privé et le public, le White Cube et la rue, comme cette galerie d’Anvers, située dans une rue où la circulation est souvent entravée, transformée le temps de l’exposition en parc de stationnement (Parking Lot, 1995). Il existe ainsi chez Orozco une fluidité du geste artistique, indissociable d’une pensée du mouvement, de la perception et de l’espace, qui déploie ou déplie l’art de la sculpture et le repense.

Il est ainsi possible de repérer dans l’œuvre de Gabriel Orozco un certain nombre de critères de la grâce rappelés par Francis Bayer dans le Vocabulaire d’esthétique d’Étienne Souriau8 : l’impression de mouvement favorisée par une fluidité et une légèreté, l’impression d’une absence d’effort ou de travail, ou encore, par le mystère qui se dégage d’une œuvre, un charme. Nous savons que ces critères définissant la grâce débordent le champ de l’esthétique : certains textes dont ils proviennent, en effet, ne relèvent pas de cette discipline, comme Le Livre du courtisan de Baldassare Castiglione (1528). Dans ce traité d’éthique, qui définit le comportement de la femme et de l’homme de cour, la grâce est présentée comme une certaine facilité du dire et du faire, emprunte de charme. Le terme de sprezzatura vient désigner ce « qui cache l’art et qui montre que ce que l’on fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser9 ». Si elle a constitué une notion centrale de la théorie de l’art entre le xvie et le xixe siècle, la notion de grâce semble avoir disparu des problématiques contemporaines de l’esthétique. Le regain d’intérêt manifesté au début du xxe siècle par Bayer, Bergson ou Jankélévitch n’a pas connu de prolongement après la seconde guerre mondiale. Des œuvres manifestant une certaine nonchalance, désinvolture ou déprise, font toutefois envisager la possibilité de formes contemporaines de la grâce. Thierry Davila fait le rapprochement entre cet « art du détachement » et Marcel Duchamp qui, selon lui, pourrait être considéré comme une « incarnation moderne » de la sprezzatura10.

Chez Gabriel Orozco, l’apparent détachement n’oublie pas la main. Duchamp prônait en effet d’« oublier la main, puisqu’au fond même votre main c’est du hasard11 » : la main renvoyait pour lui à une modalité intuitive du geste artistique, liée à la dimension sensible de la peinture. L’œuvre d’Orozco peut être rapprochée de celle de Duchamp par l’idée de l’inframince, le geste ordinaire qui se détache dans un léger écart de l’ordinaire – on pense à la condensation d’une haleine sur un couvercle de piano (Breath on Piano, 199312) – mais la main y occupe une place primordiale. Sans relever de l’artisanat ou de la virtuosité, elle intervient à la fois comme outil et comme motif 13. En témoignent des œuvres sur papier, ou cette pièce réalisée au sol avec une multitude de petites cuillères en bois, à partir des contours d’une main en négatif : dans une économie de moyens et une apparente facilité, My Hand Is the Memory of Space (1991) évoque un mouvement fluide, centrifuge, au rayonnement haptique et symbolique puissant.

S’il est inspiré par l’inframince de Duchamp, espace à la fois physique et abstrait qu’il évoque dans une proximité avec la Ligne infinie de Manzoni14, Orozco montre une attention de chaque instant au réel quotidien qui pourrait être reliée à celle de l’adepte du bouddhisme zen qu’était John Cage15. Tout comme la musique peut émaner d’une qualité de silence (exemplairement le concert 4’33’’), la sculpture peut se former par une qualité d’attention portée à l’imperceptible de notre environnement concret et se concevoir comme un processus extensible à l’infini. Il existe en effet une profonde disponibilité au monde chez Orozco qui n’a pas vraiment d’atelier et opère des interventions dans l’espace de la vie quotidienne, travaille à partir d’objets du quotidien. Dans un entretien, il souligne l’importance des circonstances spatiales et temporelles, toujours particulières, dans lesquelles nous percevons un élément naturel ou un objet :

Nous sommes toujours conscients de l’environnement. Même si on regarde une fleur, on fait attention à ce qui est autour. Nous sommes influencés par le son, par la lumière. Et pour moi, c’est important dans l’art d’avoir cette notion. Quand on voit une boîte à chaussures, ce n’est pas seulement une boîte à chaussures. C’est une boîte à chaussures dans l’espace, dans la rue.

L’idée de perception du moment est très importante. Pour pouvoir être toujours sans préjugés et sans idées préconçues. Vous faites face au moment présent avec un objet réel. Et à partir de là, vous créez une sorte de connexion ou relation. C’est pourquoi chaque œuvre est si différente, les techniques sont très différentes16.

Le discours de Gabriel Orozco renoue avec l’étymologie du terme « circonstances » (circumstare) désignant « ce qui se trouve autour » d’une chose et contribue à la faire advenir. Les circonstances ne sont en effet pas réductibles à la notion de contexte. Le propos a ceci de remarquable qu’il fait intervenir non un « devant » ou un « face à » l’objet mais un « avec » l’objet : signe d’une appréhension d’ordre intime. Et parce qu’une situation est toujours particulière, le geste prend chaque fois une forme elle aussi particulière. Le renouvellement incessant des modalités d’intervention met en jeu une grande variété de techniques et aboutit à une grande diversité de productions artistiques. L’œuvre évoque une valeur de la grâce où, comme l’écrit Michel Guérin dans sa Philosophie du geste, « l’extrême réceptivité est tournée en libre mouvement17. » Cette disponibilité chez Orozco est liée à la notion de vide et à une conception particulière de la sculpture comme « récipient18 ». Orozco peut ainsi être rapproché de Cage qui fait du concert un « cadre vide, pur réceptacle et champ d’attention à ce qui a lieu19 ».

En 1991, dans un petit village de l’État de Bahia au Brésil, Gabriel Orozco place une orange sur chaque étal d’un marché désert, réalisant la constellation éphémère de Crazy Tourist. Témoignant de son action, une photographie considérée comme une œuvre à part entière, montre une dynamique d’espace qui peut sembler évidente en termes de logique distributive et qui en même temps frôle avec le hasard des circonstances d’une déambulation urbaine, comme si ces oranges avaient pu être laissées ici et là sur les étals plutôt que sciemment posées.

Figure. 2

Gabriel Orozco, Crazy Tourist (1991). Chromogenic color print. 12 1/4 x 18 1/2 in. / 31.1 x 47 cm. Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery. Copyright: Gabriel Orozco

Ambiguïté d’un geste au bord d’un non-geste. L’impression de facilité et de fluidité qui émane de l’œuvre d’Orozco nous semble liée à une efficience du geste, une efficacité d’autant plus prégnante qu’elle est discrète. François Jullien a théorisé une efficience chinoise comme accompagnement d’un procès, versus le mode occidental de l’efficacité qui, lui, est situé dans un rapport causal avec l’action. Cette efficience est liée à la pensée du non-agir prônée par le taoïsme : « au lieu de fixer un but à son action, se laisser porter par la propension [...], au lieu d’imposer son plan au monde, s’appuyer sur le potentiel de la situation20 ». L’œuvre d’Orozco donne cette impression d’un minimum d’effort aboutissant à un maximum d’effet. Pour l’artiste cependant, s’il s’agit de concentrer son attention sur le cours des choses, ce n’est pas tant pour en déceler la cohérence et profiter de leur évolution21 que pour travailler sur la perception que nous avons de la réalité et sur l’espace en art.

À une question sur la diversité de sa pratique artistique, Orozco répond : « Je suis capable de bondir sur une chose qui m’intéresse et de me passionner totalement pour elle. Cela est lié au désir, à la sexualité, à l’autodéfense, à des raisons fugitives22. » On peut se demander si cette dimension passionnelle, liée à une déprise de soi et à l’impression de facilité que donne le geste d’Orozco, peut être rapprochée de la notion de flow qui présente des points communs avec celle de grâce. Popularisée dans les années 1980 par le psychologue Mihaly Csikszentmihaly23, l’« expérience du flux » est définie comme un état psychique ressenti au cours d’une activité qui absorbe toute l’attention, et caractérisé notamment par un plaisir intense, un relâchement de la tension, une impression de se déprendre de soi-même, la sensation de ne faire qu’un avec le monde extérieur. Cependant, « attention fluide, sans effort ni stress », l’état de flow suppose un objectif à atteindre, un « défi à relever24 ». Il faut rappeler que, selon cette théorie, le flow n’est pas nécessairement artistique mais concerne toute activité créatrice dans un sens large. Or, l’état de disponibilité dans lequel l’artiste se tient – lieu où se mêlent données inconscientes, mémoire et désirs – est d’un autre ordre que celui d’une attention vectorisée par un but. Lorsqu’il sort de chez lui pour une déambulation urbaine, Orozco est d’abord ouverture à ce qui arrive. Il se trouverait moins dans une « attention consciemment orientée » que dans une « tendance à chercher, inconsciente25 ». Et en effet, Orozco remarque que la « relation avec l’espace et le temps, on l’aborde de manière physique mais on la vit aussi de manière inconsciente en découvrant toutes ses implications sociales26 ». Comme le rappelle Sarah Troche dans Le hasard comme méthode (2015), c’est justement l’absence de but qui permet d’élargir le champ de l’attention à d’éventuelles rencontres27. Bergson a évoqué ce détachement chez les artistes, un percevoir pour percevoir et non pour agir : « c’est parce que l’artiste songe moins à utiliser sa perception qu’il perçoit un plus grand nombre de choses28 ».

Nous pouvons également remarquer qu’il n’est pas tant question de plaisir chez Orozco que de désir, et, en termes deleuziens, souligner que le désir de l’artiste, non subordonné à un objectif prédéfini, est agencé, machiné. L’artiste construit un plan d’immanence, non téléologique, où il mène sa pratique et où interfèrent quantité de flux culturels et sociaux. Dans les Dialogues, Deleuze associe le désir à la grâce : « Désir : qui, sauf les prêtres, voudrait appeler cela “manque” ? Nietzsche l’appelait volonté de puissance. On peut l’appeler autrement. Par exemple, grâce29. » Pour Deleuze, ce désir n’est pas inscrit dans la dualité d’un sujet et d’un objet, il est une « puissance non personnelle30 » de vie, que nous pouvons entendre comme une force d’individuation. Dans cette pensée de l’événement en effet, la notion centrale de flux investit les champs artistique, politique, social, économique, comme le montre Mille plateaux (1980), et travaille l’idée d’individuations non personnelles, par opposition à l’individuation d’un sujet ou d’une chose. Une personne peut être approchée par les « lignes qui la composent ou qu’elle compose, qu’elle emprunte ou qu’elle crée31 ». Plutôt que la théorie du flow relevant d’une approche d’ordre psychologique, nous retenons ainsi le flow des Furtifs d’Alain Damasio32. Dans ce roman inspiré notamment par la philosophie deleuzienne et ses lignes de flux par lesquelles se font les devenirs ainsi que par la théorie de Gilbert Simondon, les termes récurrents de « flow » ou « flux » s’articulent avec ceux de « fluidité », « ligne de fuite », « frisson », « phrasé », « enfant » ou « furtif », et mettent en cause la conception du sujet comme individu autonome33. Ce paradigme rythmique de l’écriture participe à construire un questionnement sur l’invention potentielle de formes de vie. La grâce est, à l’image de l’enfant furtive, portée par un mouvement vers l’inconnu et dans une absence de contrôle, qui se maintient dans une fluidité de métamorphose, dans le « métastable » des individuations incessantes34. Dans l’efficience d’une disponibilité au quotidien mue par une conception du réel en perpétuel mouvement, Orozco ne cesse de renouveler des évocations de l’infini et de la complexité du monde. La grâce de cette œuvre semble tenir dans la facilité apparente des processus de déplacement et de transformation de l’infime, par lesquels se tissent des rhizomes de lignes culturelles, sociales, intimes, et qui produisent autant d’individuations comme constructions de réalité et réflexions sur la sculpture.

Une mise en regard du « point focal d’attention » mentionné par Gabriel Orozco à propos de vidéos réalisées dans le fluidité de la marche et de « la grâce du punctum » de Roland Barthes nous permettra de préciser la teneur relationnelle de la grâce comme une qualité d’individuation dans l’enjeu artistique de la construction de réalités.

De la grâce du punctum à la grâce comme qualité de rencontre d’une œuvre

From Container to Don’t walk ou From Flat Tyre to Air plane : réalisées à New York et à Amsterdam en 1997 lors de marches qui peuvent durer une journée, les vidéos d’Orozco livrent une succession de scènes urbaines – enfants en train de jouer, circulation de piétons ou traînées d’avions dans le ciel – mais aussi un enchaînement d’objets de rebut ou en cours d’usage, tels un verre en carton écrasé, un ballon de plastique flottant dans les airs ou un panneau de sens interdit. Ces vidéos témoignent d’une fluidité, favorisée par le médium, qui évoque à certains l’analogie, faite par Siegfried Kracauer, de la flânerie et du rêve35.

Orozco dit rechercher « la liquidité des choses, comment une chose vous conduit à la prochaine36 ». Pour lui, ce travail vidéo concerne « les trajectoires de la pensée : le flot de la totalité dans notre perception, la fragmentation de la “rivière des phénomènes” qui arrivent tout le temps37 ». Ce propos résonne avec la pensée du mouvant de Bergson, selon laquelle les formes ne sont que des instantanés prélevés dans « la continuité fluide du réel38 ». Orozco évoque également « une série de punctum – de points focaux d’attention39 » qui dessinent « une journée de conscience ». Pour Thierry Davila, la pratique vidéo d’Orozco confirme la réflexion de Barthes sur le punctum en photographie, dans le champ de l’image mobile. Dans La chambre claire (1980), le punctum est ce qui me point, me touche, souvent un « détail » ou « un objet partiel40 » dans la photographie, et possède une telle force d’expansion qu’il peut emplir l’image.

Selon Davila, montrant « une circulation fluide d’objets partiels41 », les vidéos d’Orozco témoignent d’un punctum qui envahit la totalité du regard de l’artiste et qui, par sa force d’expansion, devient une force organisatrice. Relevons que si du point de vue de la production, la vidéo réalisée à partir du cheminement de l’artiste dans la ville construit un « défilé de puncta42 », le spectateur des vidéos faisant son propre parcours dans le mouvement des images, entre les images, n’est pas nécessairement touché par les mêmes puncta. Dans une approche de l’œuvre par un rythme entendu comme organisation spatio-temporelle spécifique et potentiellement signifiante, c’est le mouvement global d’une vidéo qui donne un sens aux puncta, et c’est la relation du spectateur à la vidéo qui produit les puncta d’une circulation fluide, celle-ci émanant du mouvement du spectateur dans le mouvement des images.

Le punctum ou « détail » – terme souvent placé entre guillemets chez Barthes – relève d’une certaine subjectivité. Il peut être rapproché du dettaglio, que Daniel Arasse oppose au particolare43 : un détail qui émane d’une construction par un sujet. La photographie qui me retient, « je l’anime et elle m’anime44 », écrit Barthes. Et juste avant de préciser que « le punctum a, plus ou moins virtuellement, une force d’expansion », il évoque « la grâce du punctum45 ». Roland Barthes attribue ainsi au punctum, qui peut être ou non un « détail », la qualité de la grâce. Ce qu’il dit du punctum peut donc nous aider à approcher la question de la grâce, non seulement en photographie mais aussi dans l’œuvre d’Orozco. Par l’association des termes de punctum et de grâce, la dimension gracieuse d’une photographie est rendue indissociable de la subjectivité du regardeur. Au xviiie siècle, Watelet soulignait déjà le fait que la perception de la grâce « dépend non seulement d’une manifestation déterminée mais de l’implication du témoin dans le spectacle gracieux46 ». Jankélévitch est allé jusqu’à l’idée de réciprocité en définissant le charme comme « l’innocente suggestion de l’agent, l’heureuse réceptivité du patient, la mutuelle fraternisation des deux partenaires47 ». La subjectivité de la grâce en photographie se précise chez Barthes lorsqu’il considère que le détail construit par le spectateur « n’est pas, ou du moins pas rigoureusement, intentionnel48 ». Et il écrit un peu plus loin que le punctum « ne trouve pas son signe, son nom : il est coupant et atterrit cependant dans une zone vague de moi-même49 ». La question de la grâce liée au punctum met donc en jeu un sujet autre que le sujet conscient, volontaire, de maîtrise. La grâce vient alors souligner la dimension mystérieuse du punctum qui résiste à la nomination, qui trouble le regardeur et l’entraîne hors du cadre. Barthes évoque cette ouverture à des régions insoupçonnées du sujet et de l’image, en termes de « champ aveugle » ou de « hors-champ subtil, comme si l’image lançait le désir au-delà de ce qu’elle donne à voir50 ». Le texte insiste sur le potentiel de devenir du spectateur dans sa relation à une photographie. En tant que « supplément », le punctum est « ce que j’ajoute à la photo et qui cependant y est déjà51 ». Touché par l’image, le sujet attribue à celle-ci une dimension particulière dont il ne connaît pas la cause et qu’il peine à décrire, en même temps qu’il advient avec elle. Cette aventure sujet peut avoir lieu dans l’après-coup (on peut penser que la force d’expansion du punctum tient aussi à l’attention continuée que le regardeur lui accorde). La grâce apparaît ainsi comme une qualité de rayonnement indissociable d’une qualité d’attention, c’est-à-dire comme une qualité de rencontre.

Nous pouvons ainsi considérer que dans la relation du spectateur aux vidéos de Gabriel Orozco, le punctum n’est pas tant un détail saisi dans la ville, qui permettrait au spectateur de se situer au plus près du tempo de celle-ci ou lui ferait revivre la flânerie de l’artiste, qu’un « point focal d’attention » comme attention potentielle et potentiel d’une attention toujours particulière. La fluidité des vidéos d’Orozco attire notre attention sur les petits riens de l’existence, mais fait aussi penser l’attention même que nous portons. Dans un mouvement qui vient souligner le caractère éphémère et fragile des êtres et des choses, comme leurs forces vives, une vidéo d’Orozco ne nous enjoint-elle pas de réfléchir sur nos manières d’exercer, ou non, notre attention (focaliser, relâcher, s’attarder, ignorer…) dans la marche – liée à une activité psychique complexe à laquelle prend part notre mémoire –, d’envisager le potentiel de cette attention comme construction de notre quotidien, et donc de penser nos manières de construire du quotidien52 ? La grâce de ces vidéos ne tiendrait-elle pas dans la force de l’évocation de petits riens en lignes de fuite potentielles, évocation qui provoque le désir de revisiter ce dit « quotidien », de tracer nos propres lignes de perception/construction de réalité en tant que lignes de devenirs émanant de la rencontre de l’œuvre ?

Si l’art transforme nos manières de voir et les catégories par lesquelles nous pensons l’exercice de ce voir, c’est dans la mesure où le processus par lequel une œuvre fait sens est indissociable du processus par lequel du sujet advient de cette rencontre. La grâce d’une œuvre comme qualité de rencontre implique le mouvement effectué par le spectateur dans un inconnu de l’œuvre, qui est aussi un inconnu du sujet qu’il est en train de devenir. Nous touchons là à la question de l’individuation artistique, posée différemment selon les conceptions de l’individuation mobilisées.

Baptiste Morizot a proposé le concept de « rencontre individuante53 » à partir de la philosophie de Gilbert Simondon. Celui-ci avait formulé des « régimes d’individuation » dans lesquels les individus sont traversés par des dimensions collectives, et défini un « transindividuel » comme partage d’une part non individuée en nous ou pré-individuelle (le « métastable » repéré dans Les furtifs). Selon cette théorie, l’individu est le résultat d’un processus d’individuation s’effectuant à partir d’un pré-individuel commun. La conception de « l’œuvre comme rencontre individuante54 », formulée par Baptiste Morizot et Estelle Zhong-Mengual sur le modèle simondonien de l’individuation, relève ainsi d’une relation de partage.

Nous travaillons une autre conception de l’individuation dans le sens où nous approchons l’œuvre d’art dans sa capacité de susciter une activité transsubjective, par laquelle se forment en même temps de l’individuel et du collectif55. Dans ce cas, le « processus individuant », dit aussi « processus de subjectivation », ne repose pas sur la notion de partage mais suppose « une altérité radicale » : « ce qui est reconnu comme le plus individualisé, étant le produit d’un acte subjectif […] se trouve être en même temps ce qui concerne en propre d’autres individualités, qui y reconnaissent et y connaissent quelque chose d’elles-mêmes56 ». Dès lors, les catégories du personnel et de l’individuel ne coïncident plus. Si nous nous situons dans une critique de l’individualisation, nous concevons la rencontre de l’œuvre comme une dynamique transpersonnelle indissociable de la transsubjectivité des discours, une individuation artistique intégrant la transcendance du langage.

La mise en regard du point focal d’attention chez Gabriel Orozco et du punctum de Barthes amène ainsi à souligner le caractère relationnel de la grâce. Par sa dimension relationnelle, la grâce nous incite à penser toute proposition artistique comme un processus potentiellement individuant, et une œuvre d’art comme une rencontre au sens fort, éthique et politique, du terme, c’est-à-dire comme une relation qui transforme nos manières de voir, de sentir, de comprendre.

Essayons de préciser la spécificité de la grâce dans l’œuvre d’Orozco entendue en termes d’individuation artistique.

Puissance allusive d’une dynamique du presque-rien comme puissance de vie vulnérable – éthique et politique de la grâce

Le « point focal d’attention » mentionné par Orozco relève plus globalement d’une pensée de l’espace qui est aussi une pensée du réel et des rapports de l’art et de la société, comme le montre Home Run on 54th st. At MoMA 1993.

Figure. 3

Gabriel Orozco, Home Run (1993). Oranges, Dimensions variable. Installation view of Projects 41: Gabriel Orozco, The Museum of Modern Art, New York, 1993. Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery. Copyright: Gabriel Orozco

Cette œuvre pouvait être aperçue de la rue ou depuis le jardin du musée, ou encore par les ouvertures des espaces d’exposition donnant sur une zone résidentielle, à condition que le passant ou le visiteur soit suffisamment attentif. Une orange était en effet posée sur un verre transparent ou opaque, ou simplement sur le rebord intérieur de la fenêtre, derrière chaque vitre des bow-windows des résidences situées en face du musée. L’artiste avait proposé aux habitants d’installer les fruits, selon ses indications, le temps de l’exposition57. On peut imaginer que la répétition-variation du motif, d’une vitre à la suivante, ait pu donner l’impression au passant d’un défilé de l’orange, comme un déroulement cinématographique. La situation des oranges en hauteur, accentuée par la contre-plongée des photographies, offre l’évocation d’une constellation mais aussi de la planète Terre selon différents points de vue et/ou à différents moments. Rondeur de l’orange, convexité des murs, rotondité des bow-windows : l’aspect circulaire des différents éléments du dispositif contraste, et en même temps se conjugue, avec les lignes des passants sur le trottoir. L’ensemble suggère un continu de parcours, un déroulement possiblement infini de trajectoires humaines. On peut d’ailleurs voir un lien avec la Ligne infinie de Manzoni, œuvre de référence pour Orozco. Une grâce émane de la résonance métaphorique de l’orange. Trente ans après, cette évocation de l’attitude de l’homme sur terre et de sa vision de la terre continue de nous toucher, tout en résonnant un peu autrement dans une époque en proie aux dérèglements climatiques et de plus en plus exposée aux dangers du néolibéralisme. Par ailleurs, relevant d’un contexte institutionnel – l’œuvre est citée sur les cartels et dans la brochure – tout en se situant hors du musée, dans des espaces privés, l’installation étend l’espace d’exposition. Elle répond à l’enjeu d’un questionnement des rapports entre l’art et la vie, contribue à désanctuariser le musée, et fait réfléchir sur ce que peut être un espace en art. Le titre de l’œuvre, inspiré d’une expression de base-ball, « home run », signifiant que la balle est sortie du terrain, n’est pas dénué d’humour.

L’orange fait partie d’une symbolique de la sphère spécifique de l’œuvre d’Orozco, laquelle s’inscrit dans une pensée de l’espace indissociable d’une pensée du mouvement. Orozco approche le monde comme cosmos, non sur un plan cosmologique ou mystique, mais en termes d’évolution et de circulation d’énergie. Sa conception de l’espace, liée au vide, tout en étant nourrie de références de l’histoire de l’art, s’inspire des philosophies présocratiques et de l’art tantrique. Le « focal point58 », par lequel l’artiste évoque la fluidité de ses vidéos, renvoie aussi à la figure du cercle. Point, sphère, spirale, « le cercle est un non-dessin, une neutralité. C’est le mouvement total et en même temps l’immobilité totale. La platitude totale et le volume total59 ». Orange ou boule de plasticine : c’est toujours le paradigme de la transformation articulant la circularité, la circulation et l’altérité. Dans Yielding Stone (1992), un espace est en effet inventé par la transformation incessante de la sphère qui reçoit tout le long de son parcours une multitude de touchers et d’empreintes de mains, d’objets et de détritus en tous genres : l’espace d’une marche métamorphose de l’homme dans et par l’altérité. Les œuvres d’Orozco font ainsi sentir un espace comme continuum relevant d’une éthique et d’une politique du mouvement.

Cette pensée du monde en perpétuel changement investit non seulement la question de l’espace en art mais aussi celle du matériau. Orozco manifeste un fort attachement à la matière considérée dans sa capacité à se transformer et dans une complexité de perception. Il souligne le caractère instable, transformable de la plasticine, « peau vive60 » qui continue de capter toutes sortes de déchets et de poussières, en l’évoquant par le terme de « vulnérabilité61 ». Pour Orozco, nous faisons constamment l’expérience de la matière dans notre vie quotidienne, une matière qui relève de perceptions sociales, politiques, historiques. L’attention qu’il porte aux matériaux, objets et déchets urbains concerne moins leur aspect esthétique que leur dimension politique potentielle, comme le montre My Hands are My Heart.

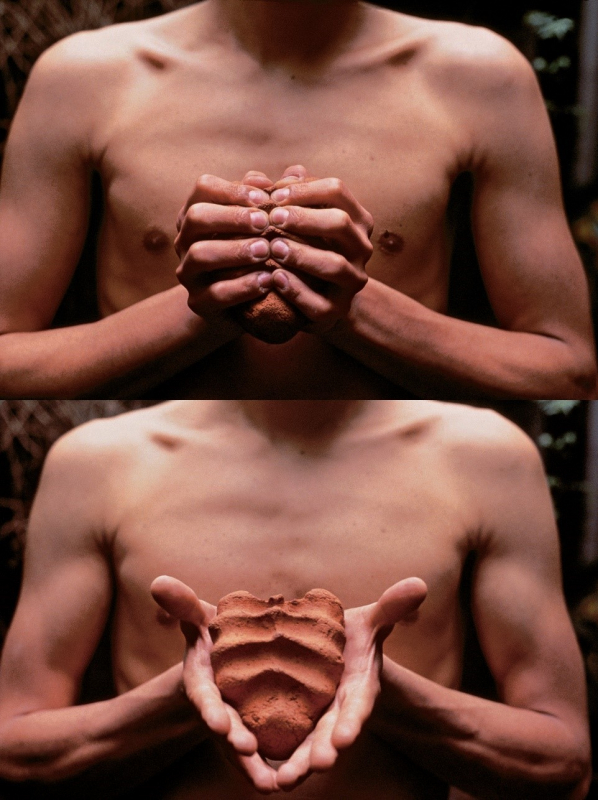

Figure. 4

Gabriel Orozco, My Hands Are My Heart, 1991.

Silver dye bleach print in two parts 9 1/8 x 12 1/2 in. / 23.18 x 31.75 cm each. Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery. Copyright: Gabriel Orozco

Orozco a façonné une boule d’argile rouge en forme de cœur. Deux photographies disposées l’une au-dessus de l’autre présentent devant un corps d’homme nu, cadré en buste, le cœur d’argile, tantôt (en haut) caché par les mains qui l’enserrent, tantôt (en bas) offert au creux de celles-ci. Leur juxtaposition suscite un mouvement du regard alternant entre fermeture et ouverture, et suggère le battement de l’organe présenté. L’œuvre relève d’une grande économie de moyens : le matériau a été récupéré dans une briqueterie de Cholula, au Mexique ; le geste est simple et troublant. Orozco relate à propos de cette œuvre une expérience visuelle de chantiers en construction au Mexique où « les briques flottent entre les mains62 », « deviennent des balles lorsque les ouvriers essaient de les lancer vers les étages supérieurs ». Du matériau sont donc conservées les fonctions de déchet urbain et de construction ; le geste de saisie et de relance, effectué par les ouvriers, est réinterprété en une dynamique vitale, non seulement physiologique mais aussi symbolique, celle d’une énergie circulante entre les êtres. L’« épaisseur anthropologique » de l’empreinte63 se trouve ressaisie, par le dispositif photographique, en potentiel d’invention de formes de vie.

Dans cette appréhension de la complexité de la matière, la dimension politique est indissociable de la notion de fragilité. En 2001, il expose Lintels, des peluches récupérées sur des filtres de sèche-linge : poussières, fibres textiles et humaines (cheveux, ongles) agglomérées en lambeaux étendus sur des fils.

Figure. 5

Lintels, 2001. Dryer lint. Dimension variable. Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery. Copyright: Gabriel Orozco

À la texture délicate et sensuelle dont le plus petit souffle d’air vient souligner la légèreté et la fragilité (auxquelles s’oppose le titre), s’associent la tonalité grise et le caractère de résidu qui résonnent avec l’ambiance de la ville de New York encore sous le choc du 11 septembre et sa poussière très présente (laquelle rappelle à l’artiste le séisme de Mexico en 1985). Une sphère de l’intime, critique de l’opposition du privé et du public.

Le vide intervient non seulement dans une approche de l’organisation dynamique du monde mais aussi comme le mode d’une déconstruction par l’infime. « Quand on voit une boîte à chaussures, ce n’est pas seulement une boîte à chaussures. C’est une boîte à chaussures dans l’espace, dans la rue. » Le propos (déjà cité) sur les circonstances de perception fait bien sûr penser à Empty Shoe Box (1993), simple boîte à chaussures vide en carton blanc, posée à même le sol, dont le couvercle est encastré sous le fond, c’est-à-dire ouverte.

Figure. 6

Gabriel Orozco, Empty Shoe Box, 1993. Shoe box 14 x 17 x 17 in. / 35.6 x 43.2 x 43.2 cm. Installation view of 45th Art. Exhibition: The Cardinal Points of Art, Venice Biennale, 1993. Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery. Copyright: Gabriel Orozco

Si cette œuvre évoque un readymade, il s’agissait d’occuper et de nier en même temps l’espace d’exposition d’Aperto : le geste est critique à la fois du White Cube et d’une occupation des lieux d’exposition qui tend à une surenchère de la monumentalité physique des œuvres. Cette critique de la tendance du spectaculaire en art se fait dans une simplicité désarmante qui fait sa force de suggestion, qui rayonne en ouvrant sur l’espace ordinaire du quotiden. Orozco entend « “nettoyer” autant que possible avec des signes », « se mettre dans un non-espace au milieu de toutes ces choses, dans un vide64 ». Cette recherche de production du vide chez Orozco peut être reliée à « la force de vacuité de Dada », reconnue par Duchamp comme permettant de lutter contre les clichés ou les influences65.

Nettoyer par des signes, ce peut être aussi une manière de se confronter aux artefacts de la mobilité qui sont des phénomènes culturels. C’est par exemple déconstruire la Citroën DS, symbole du génie français de ces années 1950 durant lesquelles la France s’efforce de sortir du choc psychique et économique de la seconde guerre mondiale ; si elle cesse d’être fabriquée en 1975, elle conserve une place singulière dans la culture populaire. La D.S. d’Orozco, résultant d’une opération de découpage de l’objet dans sa longueur, en trois morceaux, puis de l’accolement des parties externes, devient un engin fabuleux de manège.

Figure. 7

Gabriel Orozco, La DS, 1993. Modified Citroën DS 55-3/16 x 15’9-13/16” x 45 5/16 in. / 140 x 482.5 x 115.1 cm. Fonds national d’art contemporain (Cnap). Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris. Copyright: Gabriel Orozco

Elle garde l’idée de Roland Barthes d’« un de ces objets descendus d’un autre univers66 », tout en déplaçant la beauté de la « Déesse » en un geste non dénué de grâce, dotant le superbe mobile de l’immobilité. Si l’on pense à la fable de Marivaux opposant le jardin de la Beauté destiné à la contemplation et le jardin du Je-ne-sais-quoi qui ne cesse de surprendre (1739)67, La D.S. peut en effet apparaître comme le passage d’une perfection figée dans l’admiration à l’étrangeté d’un objet d’aventure privé de son « moteur ». En 1995, Orozco s’intéresse au scooter Simson Schwalbe KR51 jaune, modèle fabriqué dans les années 1960 en Allemagne de l’Est, et devenu un objet culte dans les années 1990 ; le protocole de Until You Find Another Yellow Schwalbe consistait à rouler jusqu’à trouver un deux-roues identique et à repartir en quête, la photographie saisissant chaque fois le couple de Schwalbe ou d’« hirondelles » ainsi formé.

Figure. 8

Gabriel Orozco, Until You Find another Yellow Schwalbe, 1995. Set of 40 chromogenic color prints 12-7/16 x 18-5/8" / 31.5 x 47.3 cm each. Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery. Copyright: Gabriel Orozco

Une « méditation amusée sur les liens entre identité et altérité68 », écrit Jean-Pierre Criqui. Dans cette performance, chaque reprise de la quête est relance de l’horizon. La dimension allusive des œuvres d’Orozco tient en partie au jeu effectué avec les titres. Ici, la proposition dotée de la locution conjonctive « jusqu’à ce que » suggère un mouvement entre hasard des circonstances et fragile promesse (objet répandu) ; la répétition-variation de l’acte indique un enjeu qui n’est pas tant l’autre au bout du chemin que l’aventure toujours recommencée de l’altérité. La grâce de cette œuvre n’est-elle pas liée au mouvement même de relance comme le « bégaiement vital69 » d’une identité qui ne cesse de se faire par l’altérité ?

Les « phénomènes culturels sont des choses qui vous arrivent70 ». À l’encontre d’un signe d’ordre général, le signe selon Orozco est signe d’une œuvre en même temps que signe d’un rapport entre art et société. « L’“espace” existe lorsque le signe se meut dans la vie, lorsque le langage est en action et que l’activateur du signe, le spectateur, intériorise ces relations au sein desquelles la connaissance, la perception […] le langage, interfèrent71 ». Le signe culturel est réinterprété dans une dimension à la fois subjective et collective, celle d’un espace comme processus d’activation qui renouvelle la perception de la réalité et constitue une « sculpture sociale et publique72 ». Par cette pensée de l’art qui relève d’une éthique et d’une politique du mouvement, Orozco aide à entendre une activité de l’œuvre d’art en tant qu’elle est aussi celle de son public, c’est-à-dire rejoint l’idée d’une activité de l’œuvre comme processus tout à la fois de subjectivation et de sémantisation, où l’individuel et le social ne s’opposent plus. La puissance allusive de mises en situation d’objets quotidiens entre en résonance avec un espace culturel et active un espace de l’art comme individuation artistique.

Nous pensons que la grâce chez Orozco vient du fait que cette puissance allusive d’une dynamique du presque-rien se constitue comme une puissance non individuelle de vie intégrant pleinement la notion de fragilité. Dans sa critique de l’homme de la modernité, Benasayag relève que la fragilité échappe au dualisme de la force et de la faiblesse, et qu’elle englobe le concept de devenir comme ensemble de processus interdépendants évanescents73. La grâce chez Orozco tiendrait à la capacité de l’œuvre à produire de l’individuation artistique dans le registre même de la vulnérabilité. La grâce comme « promesse vulnérable qui n’obtient rien de force74 » renvoie à l’incertitude constitutive de nos vies, implique la question de l’inconnu et notre rapport à la connaissance.

Les discours traitant de la grâce, au croisement de l’esthétique et de l’éthique, notamment dans une proximité avec l’expression d’un je-ne-sais-quoi, révèlent une tendance à la sacralisation de la notion. Si Jankélévitch a critiqué une conception positiviste du savoir (celle d’un savoir comme totalité à compléter) par le mystère, son Je-ne-sais-quoi relève d’un ineffable. Dans le champ d’une théorie de l’art se situant en dehors d’une métaphysique, on peut considérer qu’une œuvre mystérieuse, inexplicable, n’est pas pour autant ineffable. Si la grâce est innommable, elle n’est pas indicible. Pour retirer la grâce d’une pensée de l’ineffable, il est alors nécessaire de repenser la question de l’inconnu qui lui est souvent associée. Une œuvre comme celle d’Orozco nous aide à envisager un inconnu qui n’est pas de l’ordre de l’inconnaissable, mais ce par quoi nous pouvons espérer renouveler un mode de connaissance.

Elle incite en effet à penser un inconnu de la situation en tant que mouvement global auquel nous prenons part. Par sa résistance à la nomination, tout en suscitant le dire, elle nous invite à être étranger, à « bégayer » (Deleuze) dans notre propre langue. Par la force de suggestion d’un geste de l’infime, la sculpture de Gabriel Orozco incite à envisager l’altérité et l’inconnu en termes d’éthique et de politique : en évoquant une altérité constitutive de l’identité, en aidant à penser l’œuvre d’art comme un processus individuant, processus faisant intervenir un inconnu de l’art qui est aussi un inconnu en sujet, et par lequel s’inventent une œuvre et une subjectivité collective. Elle montre ainsi l’apport de la notion de la grâce dans la question globale de notre relation l’art.

La grâce chez Orozco ne consiste pas en une fragilité comme modalité d’expression d’un sujet artiste, elle apparaît comme une qualité de rencontre qui souligne la capacité de l’art de contribuer à la formation de réalités, en même temps que comme la qualité de la relation à un inconnu qui nous fait devenir : elle construit une vulnérabilité à l’intersection de l’intime et du politique comme puissance transpersonnelle de devenir.