Je voudrais remercier Alban Gautier et les organisateurs du colloque de Boulogne de m’avoir invité à présenter la communication dont est tiré cet article. Les chercheurs suivants ont aimablement partagé avec moi leur temps, leurs idées et leur travail et ont permis d’améliorer les arguments avancés ici : Ali Bonner (Cambridge), Ben Guy (Cambridge), Stijn Heeren (Université libre d’Amsterdam), Fernando López Sánchez (Oxford), Howard Williams (Chester), David Wigg-Wolf (Deutsches Archäologisches Institut) et Alex Woolf (St Andrews). Comme toujours, toute erreur relève de ma responsabilité. Ma doctorante Elizabeth Shaw a eu la gentillesse de traduire cet article en français, et Alban Gautier a révisé cette traduction : je leur suis reconnaissant d’avoir pris en charge cette tâche et de remédier à mes lacunes linguistiques.

À la fin du IVe et au début du Ve siècle après J.-C., la Bretagne, ou plutôt les armées cantonnées dans l’île, ont produit deux usurpateurs : Magnus Maximus en 383, Constantin III en 407. On voit aujourd’hui dans l’usurpation de Constantin III un tournant dans l’histoire de l’Empire romain d’Occident parce que c’est pendant cette période d’instabilité, provoquée par l’invasion de l’Italie par Alaric et la rébellion de Constantin, que des groupes de barbares ont traversé le Rhin, pénétrant profondément en Gaule et en Espagne. En revanche, les premiers textes médiévaux insulaires, à commencer par l’œuvre de Gildas, ont considéré l’usurpation de Magnus Maximus comme le moment décisif qui, en Bretagne, avait séparé le temps de Rome du début du Moyen Âge.

Cet article tentera de comprendre pourquoi deux usurpations aux trajectoires et aux résultats similaires ont été commémorées de manière aussi différente dans la Bretagne du Ve siècle. Je chercherai à montrer que les propos extrêmement critiques de Gildas à l’égard de Magnus Maximus et son silence apparent à propos de Constantin III ont été motivés par la façon dont la mémoire des deux usurpateurs a été construite par une autre cible de la colère de Gildas : les élites laïques et royales de son époque. Plus particulièrement, l’étude des traces matérielles contrastées des deux usurpateurs (en l’occurrence leurs monnayages) révèle pourquoi Magnus Maximus a pu être considéré de manière positive en Bretagne – en tant que patron, défenseur de l’Empire et grand dispensateur de dons et de largesses – et pourquoi Constantin III a été condamné à l’oubli.

Deux usurpations comparées

Les deux usurpateurs ont régné pendant des durées similaires (environ cinq ans) et, bien qu’il soit clair que Magnus Maximus a rencontré plus de succès que Constantin III, il existe des points de comparaison entre les deux règnes. Je commencerai donc par un bref récit des deux régimes et conclurai en mettant en lumière des points de similarité et de différence.

Magnus Maximus

L’usurpation de Magnus Maximus et sa chronologie sont relativement bien comprises1. Une série de sources textuelles survit, y compris le panégyrique prononcé en l’honneur de Théodose Ier à l’occasion de la défaite de l’usurpateur, et permet de reconstituer les grandes lignes des événements avec une certaine clarté.

En 383, les troupes romaines cantonnées dans le diocèse des Bretagnes élevèrent leur commandant militaire supérieur2, Magnus Maximus, au trône impérial. Il est clair que Maximus était apparenté à l’empereur d’Orient, Théodose Ier3, auprès de qui il avait combattu plus tôt dans sa carrière4. Selon Zosime, Maximus était jaloux de la position suprême de Théodose ; profitant du ressentiment de l’armée dû à la faveur que l’empereur d’Occident Gratien témoignait envers des Alains récemment recrutés, il aurait incité l’armée des Bretagnes à se révolter5. Une autre perspective nous a été conservée par Sulpice Sévère et Orose, pour qui Maximus se serait emparé du trône contre son gré et par nécessité afin de défendre l’Empire6.

L’une des premières étapes du régime de Maximus fut de frapper des solidi d’or avec au revers la légende RESTITVTOR REIPVBLICAE7 (fig. 1). Ces pièces extrêmement rares ont été frappées en un lieu appelé AVG…, que l’on s’accorde habituellement à considérer comme étant Londres8 ; elles ont probablement été frappées afin de payer aux soldats un donativum d’accession.

Fig. 1.

Solidus de Magnus Maximus frappé à Trèves, avec au revers RESTITVTOR REIPVBLICAE. Les solidi au même revers frappés à « Augusta « (Londres) sont parmi les plus anciennes monnaies de Magnus Maximus

© Trustees of the British Museum / CC 4.0.

Une fois que Maximus eut traversé en Gaule, Gratien fut abandonné par ses troupes à Paris et s’enfuit à Lyon, où il fut assassiné par Andragathius, le magister militum de Maximus9. Celui-ci s’établit à Trèves et fut reconnu en Bretagne, en Espagne et en Gaule. En 384 suivirent la reconnaissance et une probable alliance avec Théodose, l’empereur d’Orient, et avec le jeune Valentinien II, installé à Rome, qui contrôlait l’Italie, l’Illyrie et l’Afrique du Nord10 (fig. 2).

Fig. 2.

Solidus de Magnus Maximus frappé à Trèves, avec au revers VICTORIA AVGG, représentant Maximus et Théodose Ier assis.

PAS: WILT-B5E616 (© CC-BY).

Entre 384 et 387, Maximus régna donc sur ce qui restait de l’Empire d’Occident depuis sa capitale sur la Moselle. Il éleva son fils, Flavius Victor, au rang d’Auguste11, frappa une monnaie abondante (fig. 3) et mit en place une cour impériale pleinement fonctionnelle, où il s’entretint avec saint Martin12. De manière plus controversée, il faut aussi citer son intervention dans une dispute doctrinale et sa condamnation à mort des partisans de Priscillien13. Il se peut que Maximus ait aussi impulsé d’importantes réformes administratives en Gaule14.

Fig. 3.

Siliqua de Magnus Maximus, avec au revers VIRTVS ROMANORVM.

PAS: HAMP-D9A49B (© CC-BY).

En 387, Maximus avança vers l’Italie et le jeune Valentinien II dut fuir Milan pour se réfugier à la cour de Théodose à Constantinople. À l’apogée de sa puissance, Maximus fut le destinataire d’un panégyrique donné par nul autre que Quintus Aurelius Symmachus, mieux connu sous le nom de Symmaque. Cependant, Valentinien II parvint à convaincre Théodose de le rétablir sur le trône. L’affrontement eut lieu en 388 : les forces de Maximus furent vaincues à Poetovio15 et à Siscia16. L’usurpateur s’enfuit vers Aquilée, où il fut capturé et décapité17. Le même destin frappa son fils à Trèves plus tard dans l’année18.

Constantin III

Plusieurs reconstitutions de l’usurpation de Constantin III ont été proposées, qui tentent de concilier les sources textuelles fragmentaires avec les preuves numismatiques19. Les détails précis de l’usurpation et sa chronologie sont sans doute hors de portée d’une reconstruction, mais les grandes lignes semblent assez claires. Après l’élévation en Bretagne de Marcus et Gratien (deux usurpateurs par ailleurs obscurs20), un soldat nommé Flavius Claudius Constantinus21 fut élevé à la pourpre, probablement au début de l’année 407. D’après Orose, il avait été choisi « parmi les rangs les plus bas de l’armée, sans aucune capacité et en raison du seul attrait de son nom »22, mais Procope, qui semble rapporter une tradition différente, le présente comme « un homme qui n’était pas de basse extraction »23.

Le contexte immédiat de l’usurpation semblerait être la négligence de la frontière du Rhin par le magister militum d’Honorius, Stilicon, préoccupé par Alaric dans les Balkans, par l’invasion de Radagaise et par ses intrigues contre la cour de Constantinople. La traversée du Rhin, le dernier jour de décembre 406, a probablement provoqué l’usurpation de Constantin24. Son nom et ceux de ses fils (Constant et Julien) attestent son désir d’imiter le succès d’un autre empereur Constantin, proclamé en Bretagne un siècle plus tôt.

Après la traversée vers Boulogne, les étapes du règne de Constantin III sont difficiles à reconstituer25. Il semble avoir été largement reconnu dans les provinces gauloises ; à Lyon, il frappa des solidi avec la légende RESTITVTOR REIPVBLICAE26, premières pièces frappées en Gaule depuis 394-395 ; ayant remporté une victoire sur les barbares, il restaura la frontière du Rhin27. Il repoussa ensuite l’attaque de Sarus, l’un des subordonnés de Stilicon, et avança vers le sud, s’emparant d’Arles au début de l’été 408 et s’assurant des passages des Alpes. Il envahit ensuite l’Espagne et semble avoir nommé des évêques28. À la fin de l’année 408, Constantin III chercha à se rapprocher d’Honorius et reçut de lui une robe et peut-être un consulat honoraire29.

En 409 les événements prirent une tournure très différente. Gerontius, le général envoyé par Constantin en Espagne, semble avoir été poussé à la révolte, et finit par proclamer empereur son domesticus, Maximus. Avant l’été, la Bretagne et une grande partie de la Gaule du Nord semblent s’être aussi soulevées. En 410, Constantin joua sa dernière carte en tentant d’envahir l’Italie au lendemain du sac de Rome par Alaric, mais il échoua30. En 411, pris entre Gerontius en Espagne et les forces loyales à Honorius en Italie, il vit sa position devenir de plus en plus intenable et son régime s’effondra. Son fils Constant, alors promu au rang d’Auguste, fut tué au combat. Peu de temps après, Constantin et son autre fils Julien furent capturés en Arles et mis à mort sur la route de Ravenne31.

Comparaison des deux règnes

La comparaison des deux règnes met en lumière des similitudes et des différences. Ils ont tous deux régné pendant près de cinq ans, ont contrôlé de vastes territoires, ont obtenu la reconnaissance des autorités impériales, et ont mis en place un gouvernement traitant d’affaires laïques et religieuses. Tous deux ont été amenés à envahir l’Italie, ont nommé leur fils coempereur, et ont été vaincus et exécutés.

|

Magnus Maximus |

Constantin III |

|

Proclamé par l’armée en Bretagne |

Proclamé par l’armée en Bretagne |

|

Passe en Gaule |

Passe en Gaule |

|

Établit sa cour à Trèves |

Établit sa cour à Trèves |

|

Autorité reconnue en Bretagne, en Gaule et en Hispanie |

Autorité reconnue en Bretagne, en Gaule et dans certaines parties de l’Hispanie |

|

Reconnu par Valentinien II et Théodose Ier |

Reconnu par Honorius |

|

Se mêle des affaires ecclésiastiques ; fait exécuter Priscillien |

Nomme des évêques ; tire son fils du monastère pour l’associer à son usurpation |

|

Fait son fils coempereur |

Fait son fils coempereur |

|

Réussit à envahir l’Italie |

Envahit l’Italie sans succès |

|

Vaincu et exécuté |

Vaincu et exécuté |

Ces similitudes ne doivent pourtant pas occulter des différences significatives entre les deux dirigeants. Il est clair que Magnus Maximus a eu beaucoup plus de succès : il a tué un empereur, en a chassé un autre d’Italie et s’est emparé de Rome. Il s’est également impliqué dans l’une des principales controverses religieuses de la fin du IVe siècle et a créé un précédent en condamnant à mort un groupe d’hérétiques32. La frappe des pièces de monnaie et le lieu d’implantation de la cour sont aussi des différences importantes sur lesquelles je reviendrai.

Le souvenir des tyrans chez Gildas et au-delà

Superbus tyrannus, infaustus tyrannus

La plus ancienne source textuelle rédigée en Bretagne qui explique comment le diocèse est passé de la domination romaine à l’indépendance, et aux mains des barbares, est une œuvre bien connue et problématique : le De Excidio et Conquestu Britanniae. Il a été écrit soit à la fin du Ve soit au début du VIe siècle par un ecclésiastique britannique appelé Gildas33. Le cœur de l’œuvre est un tractus polémique et au vitriol, souvent qualifié de jérémiade, qui annonce le châtiment des péchés et iniquités des dirigeants et du clergé de son temps. Cette punition est préfigurée par un bref résumé historique qui contient des réflexions brèves, mais néanmoins détaillées pour Gildas, à propos de Magnus Maximus :

L’île portait un nom romain sans en observer ni les mœurs, ni les lois. Plutôt elle produisit un brin de sa propre plantation amère, et envoya Maximus en Gaule avec une forte escorte de soldats bruyants et même avec les insignes impériaux, qu’il ne fut jamais digne de porter : il n’eut aucun droit légal sur le titre mais y fut élevé comme un tyran par les soldats rebelles. Appliquant la ruse plutôt que la vertu, Maximus dressa contre le statut romain tous les pays et provinces voisines et il les annexa à son pouvoir criminel, en les prenant dans les mailles de ses parjures et de ses mensonges. Il étendit l’une de ses ailes en Espagne, l’autre en Italie ; il plaça le trône de son empire inique à Trèves, où il fit rage si follement contre ses maîtres qu’il expulsa deux empereurs légitimes, l’un de Rome et l’autre (si pieux) de sa vie. Bientôt, bien que retranché dans ces actes effrayants d’audace, il perdit la tête criminelle à Aquilée – celui qui, en quelque sorte, eût déposé les têtes couronnées qui gouvernaient la terre entière. À partir de là, la Bretagne fut dépouillée de toute son armée, de ses ressources militaires, de ses gouverneurs, bien qu’ils fussent brutaux, et de son immense jeunesse, qui avait accompagné cet usurpateur dont je viens de parler et n’était jamais revenue chez elle. Totalement dépourvue de toute pratique de la guerre, proie de deux peuples venus de la mer, les Scots du Nord-Ouest et les Pictes du Nord, l’île resta de longues années courbée et gémissante.34

Après cette représentation très négative de Magnus Maximus, Gildas explique comment les malheureux Bretons demandèrent par deux fois l’aide des Romains. Rome envoya une assistance militaire et construisit deux murs, le premier de mottes de gazon et le second de pierre, avec des fortifications côtières. Une formation et des conseils furent donnés aux Bretons, afin qu’à l’avenir ils puissent se protéger. De l’aide fut demandée une troisième fois à Aetius, mais il rejeta la demande.

Le récit de Gildas relate alors la manière dont un conseil, dirigé par un individu qualifié de « tyran » à la fois fier (superbus tyrannus) et malheureux (infaustus tyrannus), invita les Saxons en Bretagne afin de protéger le pays des attaques des Pictes et des Scots. Cet arrangement semble avoir impliqué une sorte de traité officiel, mais il échoua quand, avec perfidie, les Saxons exigèrent davantage. Une guerre dévastatrice s’ensuivit, qui se termina par une victoire des Bretons en un lieu appelé mons Badonicus35.

Beaucoup d’encre érudite – et aussi beaucoup d’encre moins érudite – a coulé à propos de ces chapitres du De Excidio. La plupart des commentateurs semblent s’accorder sur le fait qu’il est impossible de concilier la description faite par Gildas des expéditions romaines en Bretagne avec la manière dont nous comprenons la réalité historique de la fin du IVe et du début du Ve siècle. En effet, la confusion dont fait preuve Gildas, au sujet de la construction de ce qui doit certainement renvoyer aux murs d’Hadrien et d’Antonin, est souvent considérée comme une preuve de son ignorance du passé romain36.

L’absence de Constantin III dans le récit de Gildas est également remarquable et n’est pas si facilement expliquée par son ignorance. En 418, l’Espagnol Orose avait achevé ses Sept livres d’histoire contre les païens : il est généralement admis qu’ils constituent une des rares sources utilisées par Gildas37. Les Histoires d’Orose contiennent le récit des deux usurpations de Magnus Maximus et de Constantin III38 : Gildas ne pouvait donc pas ne pas connaître ces deux usurpateurs. Comment, alors, peut-on expliquer l’absence de Constantin III dans la narration de Gildas39 ? Une explication simple serait que Gildas ne disposait pas d’une version complète de l’œuvre d’Orose : si, par exemple, il n’avait pas accès au livre VII, sa description de l’usurpation de Magnus Maximus aurait pu être tirée d’autres sources. Mais cette hypothèse est difficile à soutenir, car il existe plusieurs autres emprunts au livre VII d’Orose dans le De Excidio40.

Alex Woolf propose une autre explication, affirmant que le superbus et infaustus tyrannus doit être identifié à Constantin III41. Cela a l’avantage d’aligner le texte de De Excidio sur le récit historique accepté, fondé sur le récit d’Orose. Alex Woolf note aussi que l’expression « tyran funeste et malheureux » serait une évocation acceptable de la fin de Constantin III42.

Malheureusement, il n’existe aucune preuve directe qui puisse définitivement confirmer cette association. L’interprétation de Gildas par Halsall, qui soutient que le superbus et infaustus tyrannus doit être compris comme renvoyant à Magnus Maximus, brouille encore plus les pistes. Il note que l’expression superbus tyrannus, qui signifie quelque chose comme « fier tyran », pourrait être un jeu de mots sur le nom de Magnus Maximus, qui signifie de fait « Grand le Plus Grand »43, mais reste à savoir si l’équivalence sémantique est assez proche pour soutenir cette interprétation. En tout cas, si cette lecture est correcte, Maximus aurait donc été, aux yeux de Gildas, le traître de la Bretagne, l’homme qui aurait invité les Saxons dans l’île et les aurait établis en vertu d’un traité – qu’ils auraient fini par rompre. Inutile de dire que Maximus deviendrait alors l’un des objectifs principaux du courroux de Gildas.

Alex Woolf et Guy Halsall rejettent tous deux l’identification traditionnelle du superbus et infaustus tyrannus avec Vortigern. Ils rappellent que cette identification a été faite pour la première fois par Bède au début du VIIIe siècle et semble provenir d’une interprétation de l’expression superbus tyrannus comme un jeu de mots sur le nom de Vortigern, qui signifie de fait quelque chose comme « grand tyran », « suzerain » ou « grand seigneur »44. On a depuis longtemps observé que Bède mentionne deux fois Vortigern. La première référence se trouve dans sa Chronique majeure (achevée en 725), où le nom est rendu sous la forme Vertigernus. Six ans plus tard, dans son Histoire ecclésiastique du peuple des Angles (achevée en 731), le nom est rendu sous la forme Vortigernus. La forme Vertigernus pourrait conserver une version plus ancienne du nom, dérivée d’une source bretonne45 : on ne sait pas ce que pouvait être cette source, mais la forme du nom suggère une date avant 650. L’explication la plus simple est peut-être que la copie de Gildas utilisée par Bède comprenait déjà une glose qui associait le superbus tyrannus à Vertigernus46.

En somme, le superbus et infaustus tyrannus a été identifié à Magnus Maximus et à Constantin III par des spécialistes modernes, mais aucune de ces associations n’est réellement concluante ou convaincante ; l’association traditionnelle avec Vortigern reste une possibilité. Pour le sujet qui nous concerne ici, seule la deuxième de ces trois identifications présente un intérêt : si le « tyran fier et malheureux » est bien Constantin III, Gildas a donc parlé de lui. Cependant, la démonstration, incomplète pour chacune des trois identifications, est plus faible encore dans le cas de Constantin. Hormis la position chronologique apparente dans le texte de Gildas, la qualification du tyran comme « fier et malheureux » pourrait aussi bien s’appliquer à Magnus Maximus, Marcus, Gratien, Vortigern, ou tout autre anonyme. Peu de choses en réalité permettent de dire que Gildas a inclus Constantin III dans ses écrits47.

Entre tyrannie, usurpation, péché et hérésie

Pour revenir à la question posée ci-dessus, il faut chercher une explication à la disparité de traitement entre Magnus Maximus et Constantin III. Elle pourrait tout simplement s’expliquer par le fait que Gildas n’avait besoin que d’un seul tyran pour remplir le rôle rhétorique qui lui revenait dans sa jérémiade48. On pourrait aussi argumenter qu’aux yeux de Gildas, le péché de Maximus consistait surtout en la rébellion, suivie du meurtre de son « très saint » empereur et d’un affrontement avec son parent Théodose Ier. Enfin, il se peut que Maximus ait attiré la colère de Gildas à cause du traitement infligé aux adeptes de Priscillien. J’examinerai chacune de ces explications à tour de rôle.

La section historique de Gildas n’est pas écrite comme une histoire, mais comme une préface ou une contextualisation des circonstances de son temps. Cela étant posé, il ne faut donc pas s’attendre à ce que Gildas ne se trompe pas : il a découpé son tissu historique en fonction de ses objectifs narratifs. Néanmoins, il semble étonnant que, dans une œuvre qui condamne la perfidie de ses compatriotes et cite la déclaration de Jérôme pour qui « la Bretagne est une province fertile en tyrans »49, Gildas ait laissé passer l’occasion d’inclure un autre prétendant malheureux proclamé en Bretagne.

Il est à noter ici que le souvenir de Constantin III dans les sources gauloises du Ve siècle aurait pu apporter beaucoup d’eau au moulin de Gildas. Pour Orose, l’un des péchés de Constantin III fut de tirer son fils Constant, qui était moine, de son monastère et de le nommer co-empereur50. La nomination d’évêques par Constantin contre la volonté du peuple témoigne d’autres ingérences en matière religieuse51. Constantin a aussi tué perfidement Didymus et Verenianus, deux parents d’Honorius52. Sidoine Apollinaire, dont le grand-père avait été préfet du prétoire de Constantin III53, le qualifie de « capricieux » ou inconstant54, et Grégoire de Tours, citant explicitement l’historien du Ve siècle Frigeridus, le qualifie de glouton55. Une seule, ou une combinaison, de ces traditions à propos de Constantin III aurait sûrement pu fournir des armes à la grande tirade de Gildas contre les tyrans.

Le plus grand des cinq tyrans contemporains, les rois contre lesquels Gildas a fulminé, était un homme appelé Maglocunus qu’il a qualifié de « dragon de l’île » et « plus haut que presque tous les généraux de Bretagne »56. Aux yeux de Gildas, Maglocunus était un pécheur. Il avait tué son roi, qui était aussi son oncle paternel. Des parallèles avec la carrière de Magnus Maximus existent ici, qui ont pu encourager Gildas à dénigrer l’usurpateur d’origine espagnole. Le souverain légitime de Maximus était l’empereur Gratien, un souverain pieux, orthodoxe et hostile aux païens, bien connu pour avoir retiré la statue de la Victoire de la maison du Sénat et refusé le titre de pontifex maximus57. Ceci, via la description de Gratien par Rufin d’Aquilée comme souverain pieux et religieux58, constitue probablement le fondement des propos élogieux que Gildas tient à son égard59. Tuer un tel empereur était assurément un grand péché.

L’autre grand péché que Gildas a pu reprocher à Magnus Maximus est celui de s’être révolté contre son sang60. La plupart des spécialistes considèrent aujourd’hui que l’empereur d’Orient Théodose Ier était apparenté d’une manière ou d’une autre à Magnus Maximus. Dans son panégyrique de Théodose, prononcé après la défaite de l’usurpateur, Pacatus a déployé beaucoup d’efforts pour nier ses prétentions à la parenté avec l’empereur61 : la revendication n’aurait pas nécessité un désaveu public si elle n’avait pas contenu une certaine dose de vérité. On sait que Maximus, comme Théodose Ier, était d’origine espagnole et que, plus tôt dans sa carrière, il avait combattu aux côtés de Théodose l’Ancien et de son fils62. Théodose Ier a également pris la mesure inhabituelle d’épargner la mère et les filles de Maximus après sa mort63. Tout ceci suggère qu’il existait effectivement un certain lien de parenté entre les deux hommes.

Un des éléments les plus controversés du gouvernement de Magnus Maximus est sa décision de mettre à mort les priscillianistes. L’empereur porta contre eux des accusations de sorcellerie, mais il s’agit de toute évidence d’un prétexte inventé par un souverain temporel qui intervenait ainsi dans une affaire doctrinale. Gildas était-il conscient de la fausseté de ces accusations ? L’analyse du texte du De Excidio suggère que la description de Maximus fait directement appel à la Vie de saint Martin et aux Dialogues de Sulpice Sévère, ainsi qu’à l’Histoire ecclésiastique de Rufin d’Aquilée64 : or les deux premières sources décrivent en détail l’affaire Priscillien. Comme Sulpice Sévère est habituellement bienveillant envers Maximus, il voit la décision d’exécuter les priscillianistes comme l’effet de mauvais conseils prodigués à l’empereur par des évêques partisans65. Au Ve siècle, alors que le priscillianisme était toujours une préoccupation, certains étaient bien disposés envers l’exécution de tels hérétiques66. On ne peut pas savoir si Gildas aurait vu une telle innovation sous un jour favorable. De nos jours, sa propre orthodoxie est sujette à caution67, mais il ne fait aucun doute qu’il se considérait comme orthodoxe et, même s’il n’évoque pas le pélagianisme, il critique ouvertement l’arianisme68.

Gildas et la réputation de Magnus Maximus en Occident

Cette vision négative de Magnus Maximus est d’autant plus impressionnante que la réputation de l’usurpateur est restée plutôt positive en Occident69. La survie de cette tradition favorable est extrêmement surprenante si l’on considère que Maximus, en tant qu’usurpateur malheureux, a été frappé d’une damnatio memoriae sur ordre des Théodosiens70. Néanmoins, les écrivains gaulois et espagnols de l’Antiquité tardive se souvenaient de Maximus en termes plutôt élogieux, et avant tout comme d’un souverain orthodoxe. Sulpice Sévère écrit ainsi :

C’était un homme dont toute la vie serait digne de louanges, s’il eût pu refuser une puissance illégitime que lui imposèrent des soldats en révolte, et éviter la guerre civile ; mais il n’eût pu sans danger refuser un si grand empire, et le gouverner sans avoir recours aux armes.71

Il continue à qualifier Maximus d’« homme bon » et excuse même son avarice, rendue nécessaire par les besoins de l’Empire72 ; il le dépeint toutefois comme féroce et arrogant dans la Vita Martini73. Même la femme de Maximus est désignée comme une femme bénie et pieuse qui a servi saint Martin avec humilité et modestie74. Orose, quant à lui, offre deux évaluations de Maximus qui semblent contradictoires. La première fait écho aux sentiments de Sulpice Sévère et le décrit comme un « homme actif et honnête, et digne d’être Auguste s’il ne s’était élevé à la tyrannie contre la foi du serment, créé empereur par l’armée en Bretagne presque contre son gré »75. Un peu plus tard, il décrit Maximus comme celui qui, « par la seule terreur émanant de son nom, exigeait même des peuples de Germains les plus farouches des tributs et des contributions »76 – manière de reconnaître la brutalité de Maximus, mais manière positive qui la présente comme tournée contre les barbares, ce qui montre sous un jour positif ce qui est ailleurs un défaut de caractère. On trouve aussi la trace d’un souvenir positif de Maximus en Gaule dans l’œuvre de Sidoine Apollinaire, qui sous-entend que Maximus fut le dernier empereur à s’intéresser aux provinces gauloises77.

La Chronique gauloise de 452 est aussi pertinente pour ce débat. Son auteur est anonyme, mais il s’agit probablement d’un ecclésiastique de la Gaule méridionale écrivant peu après 452, qui avait peut-être des liens avec la communauté monastique de Lérins78. Le récit du règne de Magnus Maximus commence par une présentation de ses activités en Bretagne, qui ne sont rapportées par aucune autre source79. L’auteur évoque lui aussi l’usurpation de Maximus en termes assez positifs, relatant brièvement les victoires remportées tant sur les barbares que sur les hérétiques, avant de rapporter sa défaite face à Théodose Ier80. Ce traitement contraste avec celui de Constantin III qui, bien qu’il ait eu une présence importante en Gaule méridionale, n’est mentionné qu’après son décès81.

La Chronique gauloise de 452 est un document reconnu pour être difficile82. Ian Wood, considérant ce qu’il perçoit comme un intérêt du chroniqueur pour la Bretagne, s’est demandé si certains de ses renseignements avaient été obtenus par l’intermédiaire de Fauste de Riez, un évêque d’origine insulaire, ou de ceux qui avaient été en contact avec lui83. Si l’on accepte cette proposition, la Chronique de 452 pourrait donc contenir (certes, à travers un nombre inconnu de filtres) l’essentiel de ce que l’on pensait de Magnus Maximus dans la Bretagne du Ve siècle. En revanche, d’autres commentateurs considèrent que les entrées concernant la Bretagne ne servent que les « objectifs moraux et rhétoriques » du chroniqueur84.

Ainsi, le portrait de Magnus Maximus contenu dans l’œuvre de Gildas prend le contre-pied des descriptions de l’usurpateur fournies par les textes qui ont pu lui servir de source ; il s’oppose également à la tradition gauloise positive de son époque en ce qui concerne l’usurpateur ; il contredit enfin les mythes d’origine galloise et bretonne plus tardifs, qui feraient de Maximus un héros mythologique, placé à la tête de plusieurs généalogies royales (fig. 4)85.

Fig. 4.

Le pilier d’Eliseg (Denbighshire, pays de Galles) date du milieu du IXe siècle ; une généalogie latine des rois de Powys y est inscrite sur trente et une lignes. Le texte mentionne notamment parmi les ancêtres royaux Maximi [re]gis qui occidit regem Romanorum, « le roi Maximus, qui tua le roi des Romains ».

© Image reproduite avec l’aimable autorisation du Prof. Howard Williams.

Une explication possible de ce phénomène est que Gildas a été fortement influencé par une ou plusieurs sources présentant Maximus sous un jour négatif86. Un maigre élément de preuve contenu dans le De Excidio pourrait corroborer cette hypothèse : il s’agit de la mention de la décapitation de Maximus87. À ma connaissance, ce détail ne survit que dans l’Histoire ecclésiastique de Philostorge88, dans le Panégyrique sur le quatrième consul d’Honorius de Claudien89 et chez Olympiodore90. Il va sans dire que Gildas n’avait probablement accès à aucun de ces trois textes. S’il l’on suppose que Gildas n’a pas simplement extrapolé ce détail de l’exécution par décapitation, ce détail pourrait alors être le reflet de certaines de ses sources, inconnues par ailleurs.

Même si ce détail permet d’éclairer le travail et les sources probables de Gildas, celui-ci n’a pas pu dénigrer Maximus sans véritable raison91. Dans la dernière section de cet article, je comparerai donc les témoignages matériels (numismatiques) des règnes de Magnus Maximus et de Constantin III. Leur interprétation me permettra de proposer une argumentation visant à expliquer pourquoi Gildas a conservé le souvenir (négatif) de Maximus, mais a choisi d’ignorer Constantin III.

Largesses sacrées : monnaie, thésaurisation et mémoire au Ve siècle

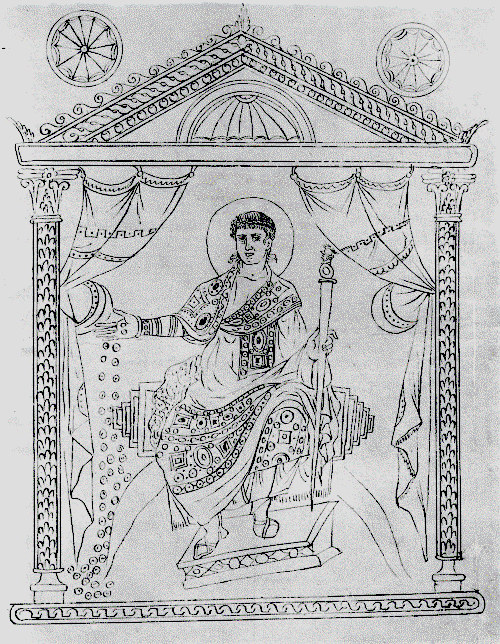

Dans le « Chronographe de 354 » – un calendrier latin copié et illustré au IVe siècle92 – l’empereur Constance II est montré assis sur son trône, des pièces de monnaie coulant depuis sa main droite (fig. 5).

Fig. 5.

Illustration du « Chronographe de 354 », montrant Constance II sur un trône, distribuant des largesses : Rome, Bibliothèque vaticane, Cod. Barb. Lat. 2154, fol. 13

© D.R.

Dans le monde de l’Antiquité tardive, l’empereur était le principal dispensateur de dons. Le service, la fidélité, la proximité envers la cour impériale recevaient de l’empereur leur récompense sous forme de titres et de richesses. Les monnaies et les objets en métaux précieux sont une manifestation physique, récupérable sur le plan archéologique, de ce réseau de patronage et de largesses de la Rome tardive. En étudiant ces découvertes, on peut jeter une nouvelle lumière sur les usurpations de Magnus Maximus et de Constantin III93.

Donativum et émissions monétaires

Au IVe siècle, la proclamation d’un individu comme empereur suivait une série de conventions fixes. Le candidat à l’Empire devait d’abord refuser, puis accepter la pourpre. Il était alors couronné du diadème, puis hissé sur un bouclier par les troupes rassemblées94. Ces gestes étaient normalement suivis de la promesse de payer un donativum de cinq solidi et une livre d’argent à chaque soldat, les officiers recevant probablement davantage95. Les sommes d’argent et les quantités de lingots impliquées étaient énormes. On considère généralement qu’au IVe siècle les troupes de Bretagne comptaient entre 10 000 et 15 000 hommes96. Même si les garnisons frontalières (limitanei) pouvaient être achetées avec une promesse, les troupes les mieux entraînées et les plus mobiles (comitatenses), qui formaient le noyau de toute force expéditionnaire, exigeaient un paiement plus rapide ; or elles doivent vraisemblablement être comptées en milliers97. La nécessité de payer sans tarder le donativum à peut-être 6 000 hommes aurait nécessité au moins 420 livres d’or et 6 000 livres d’argent. Une fois la Manche traversée, il en aurait fallu davantage pour s’assurer de la fidélité des troupes cantonnées sur le Rhin et en Gaule, mais aussi pour mobiliser et équiper de nouvelles forces recrutées auprès d’alliés barbares.

La première tâche de tout aspirant usurpateur consistait donc à obtenir les fonds nécessaires pour le paiement des donativa et des frais occasionnés par ses campagnes98. En Bretagne, il n’y avait sans doute que deux manières de procéder. La première consistait à sécuriser le thesaurum de Londres, qui contenait probablement les recettes fiscales de la province et des fonds pour payer l’armée. On ignore quelle quantité de monnaie pouvait y être entreposée, mais tout comes sacrarum longitionum prudent devait être attentif à la possibilité d’une usurpation dans la lointaine Bretagne et prendre des mesures visant à limiter la quantité de lingots susceptibles d’être utilisés par un prétendant à l’Empire. La deuxième source de fonds était la population de la province. L’argent pouvait être collecté par l’impôt, par des dons (que ceux-ci aient été « encouragés » ou réellement volontaires) et par la confiscation des biens des « légitimistes » opposés au nouveau régime. Ainsi, le fardeau financier imposé aux cités et à la population de la Bretagne par les usurpations de Maximus et de Constantin III a sans doute été considérable.

La monnaie des usurpateurs

Peu de sources évoquent la politique financière des usurpateurs. Sulpice Sévère signale l’avarice de Magnus Maximus99, mais il s’agit là d’une critique stéréotypée du « tyran » ; curieusement, l’auteur la justifie même par les exigences de la défense de l’Empire100. Nous ne savons rien des finances de Constantin III, mais rien ne nous invite à douter qu’il fut tout aussi avide d’or et d’argent pour payer ses armées et ses administrateurs101. Comme nous l’avons vu, Magnus Maximus a rouvert l’atelier monétaire de Londres et a frappé des pièces en Bretagne, pour la première fois depuis 326. Celles-ci sont d’une rareté exceptionnelle mais, en raison même de leur message, les solidi RESTITVTOR REIPVBLICAE doivent avoir été frappés au début de l’usurpation. Bizarrement, Constantin III n’a pas frappé de monnaies en Bretagne. S’il l’avait souhaité, il aurait probablement pu rétablir un atelier à Londres. On produisait déjà des imitations de siliquae de bonne qualité en Bretagne, et d’autres formes de métallurgie attestent la capacité des artisans romano-britanniques à découper les matrices requises102.

Les exigences financières peuvent être responsables du développement d’un phénomène qui apparaît tardivement dans la Bretagne romaine : le rognage des siliquae d’argent et, très rarement, des solidi103. Plusieurs des nombreux trésors monétaires britanniques de la fin du IVe et du début du Ve siècle contiennent des pièces d’argent rognées : certaines ne le sont que légèrement, mais d’autres sont très fortement rognées, au point de réduire visiblement leur taille (fig. 6). Un détail peut-être important est que les responsables de ce rognage ont toujours pris soin de ne pas empiéter sur le portrait impérial. Le devenir des copeaux de métal précieux reste un mystère : ils ont vraisemblablement été rassemblés et fondus.

Fig. 6.

Trésor de monnaies d’or et d’argent d’Alkham (Kent). On note les siliquae rognées (monnaies 3-4, 6-11 et 14) et une siliqua de Magnus Maximus (monnaie 9). Le dépôt, qui contenait aussi un petit lingot d’argent (voir fig. 7), a été fait après 395, probablement dans la première moitié du Ve siècle.

PAS: KENT-E5B4BB (© CC BY 2.0).

Plusieurs trésors bretons de la fin de l’époque romaine contiennent des lingots d’argent à peau de bœuf (ox-hide ingots) qui auraient pu servir de donativa104. De plus petits lingots en forme de doigts (finger ingots) ont aussi été trouvés sur certains sites (fig. 7)105. Les trésors de Terling (Essex) et de Stanchester (Wiltshire) permettent d’affirmer que l’on a continué à accumuler des pièces non rognées en Bretagne jusqu’en 407106. Cependant, un petit ensemble de siliquae rognées trouvées dans les Pyrénées et un autre ensemble de trois siliquae rognées trouvées à Teruel (Espagne) sont si rares qu’ils ont été interprétés de manière convaincante comme la trace du passage de soldats de Constantin III107. Richard Abdy en déduit que le rognage a pu commencer sous son règne comme une sorte d’expédient économique108.

Fig. 7.

Un petit lingot d’argent du trésor d’Alkham (Kent) (voir fig. 6). De tels lingots ont pu être fabriqués à partir de rognures de siliquae.

PAS: KENT-E5B4BB (© CC BY 2.0).

Une hypothèse provisoire pourrait voir dans le rognage des siliquae en Bretagne la conséquence d’un impôt prélevé sur les ateliers monétaires par Constantin III pour financer son usurpation. On explique plus difficilement pourquoi lui (ou ses fonctionnaires) aurait pris la mesure extrême consistant à rogner des monnaies au lieu, par exemple, de retirer une pièce sur dix de la circulation. Le seul avantage offert par le rognage est de conserver le nombre de pièces en circulation, même si leur poids diminue. Il est donc possible que le rognage ait d’abord constitué une forme de taxe sur les transactions109 : dès que des pièces de différents métaux circulaient entre les utilisateurs et les changeurs, les bords des siliquae pouvaient être rognés, le nombre de pièces rendues au client restant identique110. Les copeaux ainsi prélevés ont pu représenter un poids considérable d’argent. On a estimé que le rognage avait permis d’extraire près de 7 kg d’argent des 14 565 siliquae du trésor de Hoxne111. L’effet cumulatif sur la monnaie d’argent fut de saper le cours légal de la siliqua et de tirer toutes les formes d’échange monétaire vers un échange fondé uniquement sur le poids de métal précieux. Bien entendu, face aux besoins de Constantin III, l’argent obtenu au commencement de ce processus de rognage n’était qu’une goutte d’eau dans un océan : à titre d’exemple, les 7 kg d’argent extraits du trésor de Hoxne n’auraient représenté que 0,01 % de l’argent nécessaire au donativum offert à une hypothétique armée de 6 000 hommes. On peut avancer l’idée que le rognage ne fut qu’un élément d’une politique financière consistant à se procurer du métal précieux par toutes sortes de prélèvements sur les individus et les communautés. Les plus riches ont peut-être dû livrer au poids leur vaisselle d’or et d’argent, et la « taxe de rognage sur les transactions » ne fut peut-être qu’un moyen de montrer que les recettes étaient prélevées sur toutes les catégories de la société, et pas seulement sur les élites112. Quoiqu’il en soit, le rognage des pièces d’argent semble avoir continué en Bretagne au-delà de la première décennie du Ve siècle113.

Une fois de l’autre côté de la Manche, Constantin III établit des ateliers monétaires à Lyon, Trèves et Arles. Ses monnaies sont exceptionnellement rares et leur répartition s’avère très instructive. Les pièces de faible valeur, des nummi en alliage cuivreux frappés à Lyon, sont presque inconnues et n’entrent pas dans notre démonstration114. Ses solidi et ses siliquae sont extrêmement rares (fig. 8).

Fig. 8a.

Fig. 8b.

Solidus de Constantin III du trésor de Lienden (Pays-Bas, prov. de Gueldre), frappé à Trèves, avec au revers VICTORIA AAVGGG.

PAN : 00008921 (© CC-BY).

Seuls cinq solidi ont été trouvés en Bretagne : des découvertes isolées à Richborough (Kent) et peut-être à Mount Batten (Cornouailles) et des pièces isolées dans les trésors de Good Easter (Essex), Stanmore (Middlesex) et Eye (Suffolk). Ses siliquae sont tout aussi rares : on en a trouvé à Richborough (Kent, cinq exemplaires) et Lavenham (Suffolk) (fig. 9) ainsi que dans les trésors de Hoxne (Suffolk), Haynes (Bedfordshire) et Coleraine (Londonderry, Irlande du Nord).

Fig. 9.

Siliqua de Constantin III trouvé à Lavenham (Suffolk).

PAS : SFDAC220 (© CC-BYSA 4.0).

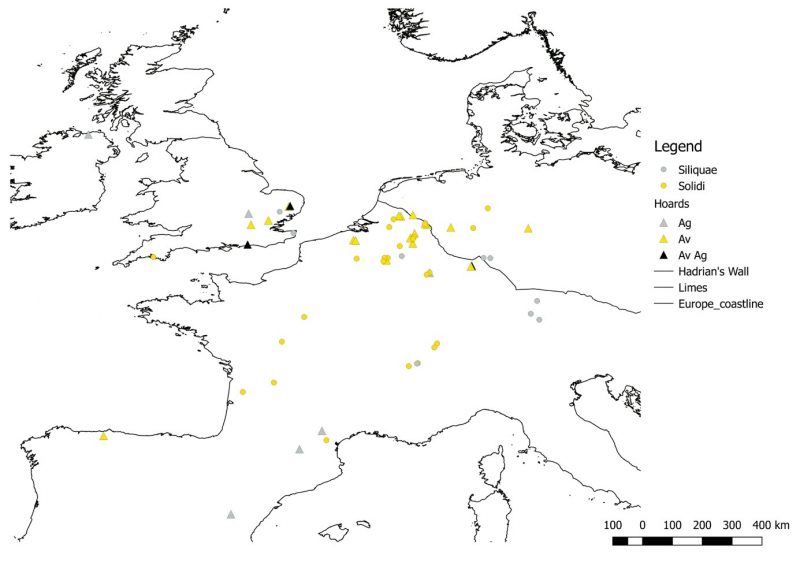

Toutes ces pièces sont des exemplaires « première manière » frappés à Lyon entre 407 et 408115. Ses pièces plus tardives, frappées entre 408 et 411, ont disparu, à l’exception de siliquae éparses trouvées à Richborough (Kent) et du trésor de Patching (Sussex), de la fin du Ve siècle116. Les pièces d’or et d’argent de Constantin III sont plus répandues sur le continent (fig. 10). Plusieurs trésors de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne, notamment les récentes découvertes d’Echt et de Lienden117, contiennent des solidi frappés au nom de Constantin (fig. 11)118. Ses siliquae sont aussi plus largement répandues : on en a trouvé jusqu’en Rhétie119.

Fig. 10.

Carte de distribution des solidi et siliquae de Constantin III et des trésors contenant des pièces de Constantin III.

© James Gerrard, à partir des données des PAS et des informations réunies par Anne S. Robertson, An Inventory of Romano-British Coin Hoards, op. cit., Nico Royman, « Gold, Germanic foederati and the End of Imperial Power », op. cit., et

Fig. 11.

Trésor de solidi de Lienden (Pays-Bas, prov. de Gueldre).

PAN : 00008921 (© CC-BY).

Il n’a pas été possible d’entreprendre ici une étude approfondie de la répartition des monnaies de Constantin III dans l’Empire d’Occident120. Néanmoins, celle-ci laisse apparaître une concentration de la thésaurisation de l’or dans les actuels Pays-Bas. Il semble raisonnable de l’interpréter comme le résultat du recrutement par Constantin III de soldats parmi les barbares « francs » installés à la fin du IVe siècle dans la basse vallée et le delta du Rhin121. Il apparaît tout aussi clairement que très peu de monnaies de Constantin III sont retournées en Bretagne, que ce soit depuis Lyon, depuis Trèves ou depuis sa lointaine cour en Arles.

Des politiques financières et monétaires contrastées

On commence alors à entrevoir une explication au silence de Gildas à propos de Constantin III. Représentons-nous la situation. Au début de l’année 407, l’armée des Bretagnes, après les tentatives avortées impliquant Marcus et Gratien, réussit enfin à choisir un candidat à l’Empire compétent et désireux de traverser la Manche. L’objectif est vraisemblablement de sécuriser la frontière du Rhin et de restaurer un dirigeant capable et une cour impériale en Bretagne, en Gaule et en Espagne. Afin de financer son usurpation, Constantin III opère des prélèvements sur les élites britto-romaines. Il y a là une sorte de quiproquo, car ces élites s’attendent à ce que Constantin III remplisse le rôle d’un empereur local et accessible, source de patronage, de largesses et de protection. Or, si Constantin III prend l’argent et commence en effet à rétablir l’ordre, il est de plus en plus entraîné dans sa guerre civile contre Honorius. L’argent levé en Bretagne est bientôt dépensé le long du Rhin pour lever des soldats qui combattront dans un conflit dirigé depuis Arles, une ville située à 1 200 km de Londres, soit plus de vingt jours de chevauchée pénible122. Les chances sont faibles d’obtenir un patronage ou des largesses d’une telle cour. Il n’est donc pas étonnant que les provinces de Bretagne se soient révoltées contre le gouvernement de Constantin III123.

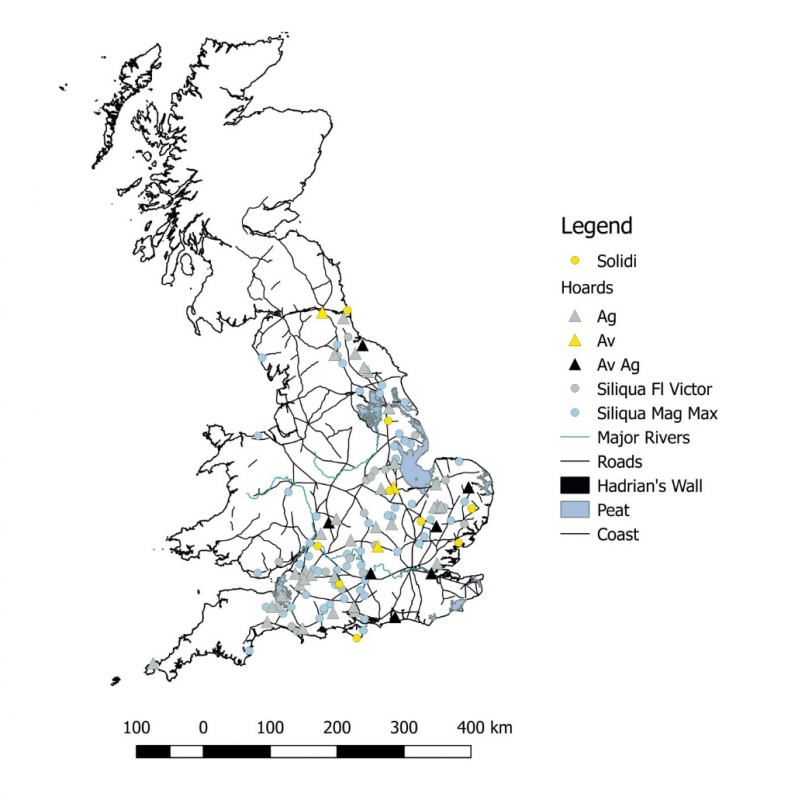

En revanche, Magnus Maximus avait établi sa cour impériale à Trèves, à seulement 680 km et douze jours de chevauchée pénible de Londres124. Sa cour était donc plus accessible et la distribution de ses monnaies en Grande-Bretagne est extrêmement différente de celle de Constantin III. Les siliquae de Maximus et de son fils Flavius Victor sont largement répandues, sous forme de trouvailles isolées ou comme éléments de thésaurisation ; ses monnaies d’or sont également assez communes (fig. 12).

Fig. 12.

Carte de distribution de solidi et siliquae de Magnus Maximus et de son fils, Flavius Victor, en Bretagne, ainsi que des trésors dont le terminus post quem se situe entre 383 à 388.

© James Gerrard, à partir des données des PAS et les informations réunies par Anne S. Robertson, An Inventory of Romano-British Coin Hoards, op. cit., et autres sources.

Cette répartition peut, au moins en partie, refléter un retour du patronage et des largesses de la cour impériale vers les provinces de Bretagne. Ceux qui ont soutenu Maximus ont ainsi pu recevoir la récompense de leur soutien, non seulement en termes d’accès à la cour, mais aussi en monnaie et en orfèvrerie – tous les dons que les puissants pouvaient s’attendre à recevoir de l’empereur.

Il se pourrait donc que les élites tardo-romaines et post-impériales de l’île de Bretagne aient conservé un souvenir très différent des deux usurpateurs. L’image de Constantin III a pu rester celle d’un « preneur », celle d’un homme qui avait enlevé à la Bretagne son armée et sa richesse. L’image de Magnus Maximus a pu rester celle du « donateur », celle d’un homme qui a bien rempli ses devoirs et ses obligations d’empereur en étant le principal dispensateur de dons à ses sujets provinciaux125. On notera avec intérêt que cette vision semble s’accorder avec les évaluations des deux usurpations dans la Gaule du milieu du Ve siècle126.

Cela m’amène à esquisser une dernière spéculation. Dans son Inventory of Romano-British Coin Hoards127, Anne Robertson recense 48 trésors de monnaies d’or et d’argent, incluant entre autres des pièces frappées au nom de Magnus Maximus ou de son fils, et qui auraient été déposés au cours de leur règne ou après. 19 de ces trésors totalisent plus de cent pièces et, parmi ceux-ci, 12 contiennent 10 % ou plus de pièces de Magnus Maximus ou de Flavius Victor. Au milieu du Ve siècle, un potentat de la Bretagne post-impériale pouvait donc plonger la main dans le trésor autrefois accumulé par son grand-père et y choisir une siliqua de Magnus Maximus (fig. 6) ; un tel acte mnésique aurait été à même de renforcer l’éclat de la mémoire de l’usurpateur. En revanche, il aurait été pratiquement impossible à un tel potentat de mettre la main au même coffre et d’en tirer une pièce de Constantin III.

Si Gildas a choisi de noircir la réputation de Magnus Maximus, il l’a fait pour une très bonne raison : il dénigrait la mémoire d’un homme dont les dirigeants laïcs de son temps se souvenaient de manière positive, comme d’un bon empereur et d’un dispensateur de dons ; les pièces encore présentes dans leurs trésors pouvaient continuer à convoquer physiquement la mémoire des largesses de l’usurpateur. À partir de ce souvenir, ces mêmes élites laïques post-impériales ont construit une série de récits et de traditions inventées qui émergeraient plus tard, au début de la période médiévale, sous la forme de mythes d’origine généalogique de diverses dynasties royales galloises128. En attaquant Magnus Maximus, Gildas attaquait les tyrans de son temps et le discours par lequel, au moyen de souvenirs à moitié effacés, ils revendiquaient une connexion au pouvoir impérial. Constantin III n’avait pas sa place dans ce projet car les « rois et les juges » de l’époque de Gildas ne se souvenaient pas de lui de façon positive, et n’avaient donc aucune raison de l’utiliser pour légitimer leurs positions de pouvoir.