1. Introduction géographique et géologique

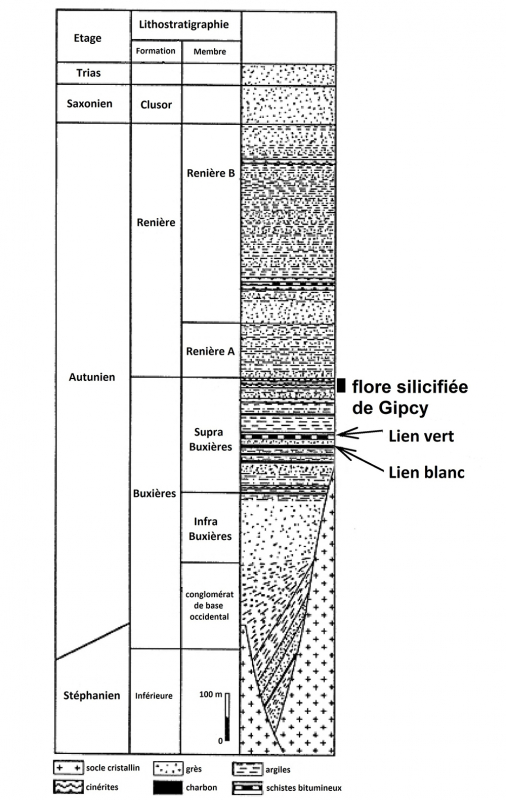

Dans le bassin de Bourbon-l'Archambault, les terrains de l’Autunien (étage régional du Permien inférieur) sont divisés en deux ensembles : « Autunien gris » ou assises de Buxières sensu lato à la base, et « Autunien rouge » au sommet. L'unité supérieure de l'Autunien gris est appelée assise de Buxières sensu stricto. Elle comporte stratigraphiquement des couches de charbon exploitées jusqu’au début des années 2000 à Buxières-les-Mines, la plus développée étant la « couche du toit », puis des schistes bitumineux (« faisceau des schistes bitumineux »), et se termine par le « faisceau dolomitique » à stromatolithes (Fig. 1).

Fig. 1

Coupe stratigraphique du bassin de Bourbon-l'Archambault (d'après Debriette, 1992b) ; Lien blanc et Lien vert = cinérites.

Stratigraphic section in the basin of Bourbon-l'Archambault (after Debriette, 1992b) ; Lien blanc and Lien vert = volcanic ash tuff levels ; flore silicifiée de Gipcy = silicified flora from Gipcy.

Les bancs carbonatés de ce faisceau dolomitique peuvent être silicifiés, avec individualisation de silex noirs pouvant envahir très largement les bancs.

Les deux sous-bassins qui forment le bassin de Bourbon-l’Archambault (sous-bassin de Buxières-les-Mines ou sous-bassin de l’Aumance, et golfe de Souvigny-Noyant ou sous-bassin de la Queune) ont été corrélés notamment par deux cinérites : la cinérite dénommée « lien blanc » située au toit des couches de charbon, sous les schistes bitumineux, et la cinérite dénommée « lien vert » située au toit du faisceau des schistes bitumineux (Launay, 1888a ; Paquette, 1980 ; Turland, 1990 ; Debriette, 1992a, 1992b ; Steyer et al., 2000 ; Legrand et Debriette, 2007b).

La cinérite « lien blanc » a été datée à 294,6±3,2 Ma (Ducassou et al., 2018). La cinérite « lien vert » a été datée à 288±4 Ma (Kaulfuss, 2003).

En forêt domaniale des Prieurés-Grosbois, sur la commune de Gipcy, le toit du faisceau dolomitique affleure dans le lit du ruisseau situé entre l'étang des Sonneurs et le prieuré Saint-Jean de Grosbois : ruisseau du Pré Grelet à l'aval de l'étang des Sonneurs, affluent du ruisseau Jean-de-Bois, qui se jette dans le ruisseau de Coulombière. Des grès alternant avec des argilites bariolées apparaissent en place sur les bords du lit du ruisseau. Les niveaux carbonatés (des dolomies) ont été silicifiés, et les produits de leur démantèlement ont été plus ou moins transportés par les eaux : silex de couleur marron foncé à noir. Par dessus se trouvent les dépôts de remplissage du fond de l'ancien étang Jean-de-Bois qui appartenait à la famille de Saint-Hilaire avant la Révolution, transformé ensuite en pâturage, et maintenant occupé par la forêt domaniale des Prieurés-Grosbois.

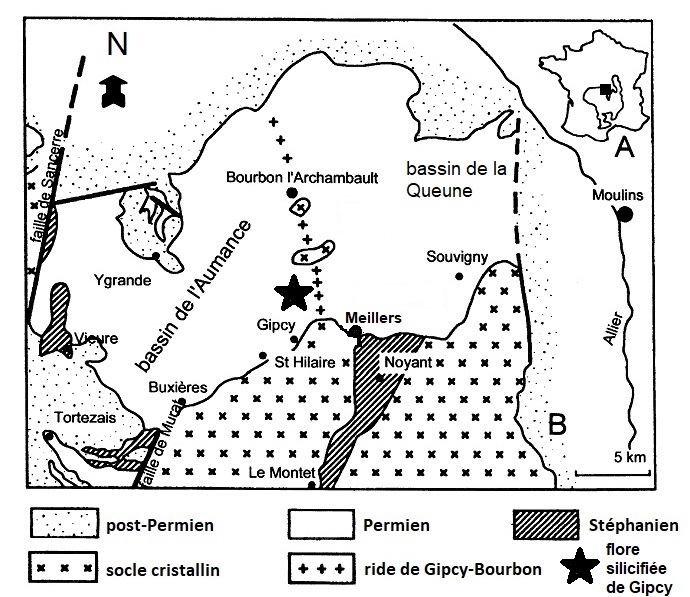

Géographiquement, le site de Gipcy est situé sur la ride de Gipcy-Bourbon qui sépare, au cours du dépôt du faisceau dolomitique, le sous-bassin de l'Aumance et le golfe de Souvigny (Fig. 2).

Fig. 2

Le bassin permien de Bourbon-l'Archambault et les deux sous-bassins de l’Aumance (ou sous-bassin de Buxières-les-Mines), et sous-bassin de la Queune (ou golfe de Souvigny-Noyant) (d'après Paquette, 1980). A : localisation du bassin de Bourbon-l'Archambault au nord du Massif central ; B : carte géographique et géologique simplifiée.

The Permian basin of Bourbon-l'Archambault and its two sub-basins: the basin of the Aumance (= basin of Buxières-les-Mines) and the basin of the Queune (= basin of Souvigny-Noyant) (after Paquette, 1980). A : localisation of the basin of Bourbon-l'Archambault in the Northern Massif Central, France ; B : geological and geographical setting.

La flore autunienne silicifiée décrite dans cet article provient des silex récoltés dans le lit du ruisseau. Ces silex conservent par ailleurs la trace de cristaux de dolomite. Il faut enfin souligner qu'ils ont été utilisés comme outillage par l'homme préhistorique, ce site correspondant à un atelier de taille du Paléolithique moyen (Moustérien). De très nombreux blocs et éclats de débitage, et des outils, sont visibles sur un linéaire de ruisseau d'environ 2,5 kilomètres (gisement répertorié par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et collection S. Durif, études en cours).

2. Inventaire de la flore fossile

La classification paléobotanique des végétaux supérieurs est celle retenue par Lemoigne (1988), avec quelques mises à jour taxonomiques.

D'une manière générale, tous les fossiles récoltés se présentent sous la forme de silex noirs, ou sont inclus dans des silex noirs.

2.1. Stromatolithes

Les stromatolithes sont des encroûtements effectués par des microorganismes regroupés en biocénoses complexes, comprenant principalement des bactéries, des cyanobactéries, des algues eucaryotes, et des champignons. Ces encroûtements d’épaisseur variable sont constitués de couches successives, les lamines, bien visibles en section, qui sont des couches de particules de sédiment fin piégées par les filaments microbiens, ou de minéraux précipités par ces derniers. Dans les édifices stromatolithiques, des filaments algaires peuvent être observés et identifiés ; les algues fossiles, de morphologie parfois très proche d’espèces actuelles, sont alors définies par des morpho-espèces (Freytet et Verrecchia, 2002).

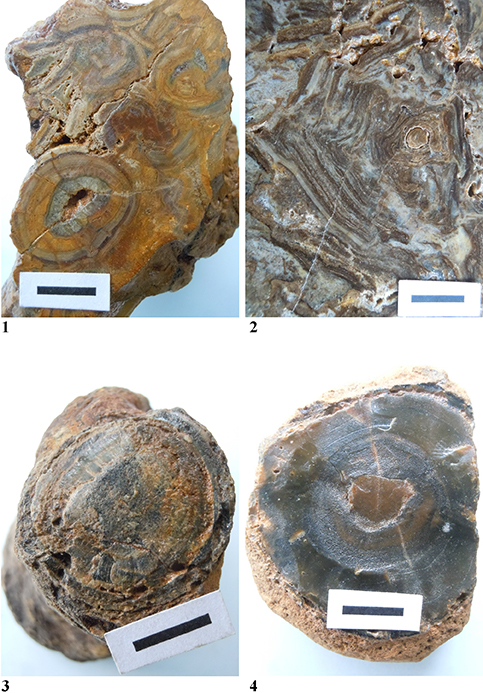

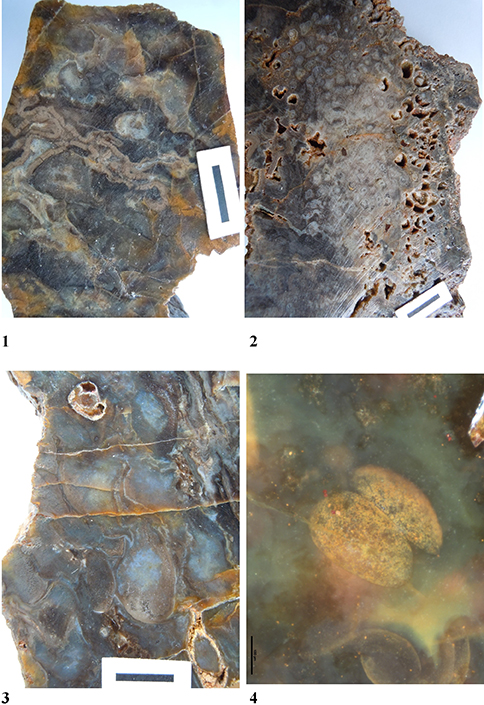

A Gipcy, des encroûtements stromatolithiques pluricentimétriques se sont développés autour de tiges d'un diamètre centimétrique ; ces tiges ont souvent complètement disparu et aucune structure végétale n'est observable (Planche 1, Fig. 1 et 2). Les stromatolithes peuvent alors apparaître sous forme de tubes (Planche 1, Fig. 1). Les encroûtements stromatolithiques apparaissent aussi parfois bréchifiés (Planche 1, Fig. 1).

Plus rarement, des encroûtements stromatolithiques sont visibles entre des racines aériennes de Psaronius à structure conservée (Planche 2, Fig. 1).

Enfin, des valves d'ostracodes, et même des carapaces à deux valves, ont été observées au voisinage des laminations stromatolithiques (Planche 2, Fig. 4), soulignant l'environnement aquatique de la formation.

2.2. Genre Agathoxylon Hartig

Le genre de forme Agathoxylon regroupe de très nombreux bois minéralisés dispersés du Primaire, dont le bois secondaire est composé de rayons et de trachéides avec ponctuations aréolées. Les Agathoxylon regroupent principalement des bois de Cordaites (Prespermatophyta, Cordaitophytina, Cordaitales), des bois de Conifères (Spermatophyta, Gymnospermophytina, Coniferales) et des bois de Ginkgophytes (Prespermatophyta, Ginkgophytina, Ginkgoales) (Lemoigne, 1988 ; Broutin et al., 1994 ; Noll et al., 2005 ; Rössler et al., 2014).

Plusieurs spécimens, correspondant à des morceaux de bois de taille décimètrique, ont été récoltés.

Par ailleurs, des tiges d'un diamètre centimétrique à pluri-centimétrique sont parfois incluses dans les silex noirs, ou sont parfois libres. Elles ont souvent leur structure ou une partie de leur structure conservée (Planche 1, Fig. 3 et 4).

L'étude microscopique de trois spécimens (PL5234, PL5438 et PL5439 : Planche 4) a montré que leur structure et leurs caractères sont proches des bois de Cordaites (PL5439 : Planche 1, Fig. 4) ou de Conifères (PL5234 : Planche 1, Fig. 3, et PL5438) ; cependant, ces trois bois pycnoxyliques pourraient aussi appartenir à la même espèce : un Coniférophyte (Conifère ou Cordaite) juvénile.

2.3. Genre Psaronius Cotta (Pteridophyta, Filicophytina, Filicales eusporangiées)

Le terme Psaronius au sens large désigne des fougères arborescentes du groupe des Marattiales. Le terme Psaronius au sens strict désigne les parties fossiles, pétrifiées, de leur tronc (Andrews et Doubinger, 1970).

Les exemplaires récoltés correspondent à des parties internes du manteau de racines et à des parties du manteau supérieur de racines entourant la tige.

Un exemplaire décimétrique partiellement conservé montre en section transversale un manteau de racines aériennes bien développé ; au niveau de ces racines, la stèle en étoile est bien visible en coupe transversale (Planche 2, Fig. 2).

Plusieurs exemplaires fragmentaires (Planche 2, Fig 1 et 3) sont constitués de racines aériennes pouvant atteindre un diamètre centimétrique ; la stèle en étoile et l'aérenchyme l'entourant sont parfois bien conservés.

Zeiller (1890 : planche XXVI, texte p. 242 et p. 255) indique que les racines du Psaronius augustodunensis Unger peuvent atteindre et dépasser 1 centimètre de diamètre, et celles du Psaronius asterolithus Cotta, 2 voire 3 centimètres de diamètre.

2.4. Bois silicifié de Calamites (Pteridophyta, Sphenophytina, Calamitales)

Les genres Arthropitys Goeppert, Calamitea Cotta et Arthroxylon Reed regroupent les bois minéralisés des Calamites, dont la distinction ne peut se faire que de manière microscopique ; le genre Calamites Suckow est réservé aux moulages et empreintes des tiges (Langiaux et Marguerier, 1980 ; Langiaux, 1984 ; Lemoigne, 1988 ; Rössler et Noll, 2006 ; Rössler et Noll, 2007).

Il s'agit des fossiles les plus abondants à Gipcy, représentés à la fois par des moulages de tiges (empreintes sur les blocs de silex) et par des bois minéralisés à structure conservée (inclus dans les silex), les tiges pouvant atteindre un diamètre décimétrique.

L'une des empreintes (moulage médullaire : Planche 3, Fig. 1) peut être rapprochée de Calamites (Stylocalamites) suckowii Brongniart : côtes aplaties, peu saillantes, arrondies à chaque extrêmité avec à l'extrêmité supérieure un grand nodule ovale ou circulaire. Les nodules de l'extrêmité inférieure sont peu marqués, ils manquent le plus souvent. Les côtes alternent généralement avec celles de l'entre-noeud voisin, mais en certains points, les côtes opposées peuvent être assez nombreuses (Boureau, 1964).

Plusieurs tiges à structure conservée (Planche 3, Fig. 2, 3 et 4) peuvent être rappochée d'Arthropitys en raison des nombreux coins ligneux caractéristiques du bois initial des Calamites, et des larges rayons ligneux (Renault, 1896). L'étude microscopique de deux spécimens a permis de confirmer l'attribution à Arthropytis pour l'un à structure particulièrement bien conservée (PL5186 : Planche 3, Fig. 4). Le spécimen PL5183 (Planche 3, Fig. 2) a aussi été rapproché d'Arthropitys, bien que de plus mauvaise conservation.

3. Comparaison avec d'autres sites du bassin de Bourbon-l'Archambault

D'un point de vue stratigraphique, la flore fossile récoltée à Gipcy se situe dans le faisceau dolomitique à stromatolithes qui termine l'assise de Buxières sensu stricto. Elle est tout à fait contemporaine des stromatolithes de Souvigny (Legrand et Debriette, 2007b), les silex de Gipcy étant un équivalent latéral des silex de Souvigny, et aussi des niveaux supérieurs des quartzites de Meillers (Legrand et Debriette, 2007a ; Debriette et Legrand, 2021). Il est d'ailleurs possible que la silicification des stromatolithes de Souvigny soit contemporaine et en relation directe avec la formation des calcédonites de Meillers (Legrand et Debriette, 2007b), tout comme les silicifications rencontrées à Gipcy.

3.1. Stromatolithes

A Souvigny, site distant d'une douzaine de kilomètres, les édifices stromatolithiques apparaissent particulièrement nombreux, développés et diversifiés, avec des stromatolithes plans ou tabulaires, des stromatolithes en dômes ou en choux-fleurs, des stromatolithes en tubes et des stromatolithes disloqués ou bréchifiés, souvent pluri-décimétriques. Les stromatolithes en tubes ont très certainement encroûté des tiges, mais celles-ci ont entièrement disparu et leur identification n'est donc pas possible (Legrand et Debriette, 2007b). Un échantillon de stromatolithe plan en couches ondulées a été étudié et a livré des filaments algaires mal conservés ; ces microstructures ont été rapportées à l’algue Broutinella variegata f. incipiens Freytet (Freytet et al., 1999). Par ailleurs, plusieurs lames minces (collection Ph. Legrand) ont fourni des laminations à Plaziatella colleniaeformis Freytet, et l'une des lames minces, des colonnettes à Plaziatella cryptozooniaeformis Freytet surmontées de planchers à Plaziatella colleniaeformis Freytet (Freytet, com. pers. 2008).

A Meillers, site distant d'environ 5 kilomètres, les quartzites ont livré en lames minces des laminations stromatolithiques planes ou légèrement ondulées et des filaments algaires. Les algues présentes à Meillers ont été décrites par Freytet et al. (2000) : Baltzerella stephaniense Freytet, Hanskerpella pustulata Freytet, Ponsinella multifrons Freytet et Sarfatigirella intricata Freytet. Il existe aussi des laminations d’origine bactérienne. Hilly et Monty (1997) estiment qu’il est vraisemblable que les calcédonites stratifiées et rubanées des quartzites de Meillers, où les laminations primaires du dépôt restent visibles, sont de véritables stromatolithes. Les dépôts calcédonieux rubanés montrent souvent des festons ou des structures en chou-fleur qui suggèrent aussi une origine organique (Marcoux et al., 2004 ; Debriette et Legrand, 2021).

Dans le sous-bassin de l’Aumance, à Buxières-les-Mines, les niveaux dolomitisés et silicifiés de l’unité supérieure de l’Autunien gris ont aussi fourni des stromatolithes qui ont été décrits par Paquette (1980). Des restes d’algues non marines y ont été trouvés, qui appartiennent aux morpho-espèces Plaziatella colleniaeformis Freytet, Ellenbergerella attenuata Freytet, et Baltzerella aumanciana Freytet (échantillons et lames de Paquette réinterprétés par Freytet : références in Legrand et Debriette, 2007b).

A Gipcy, les stromatolithes apparaissent, au contraire des autres sites, peu abondants, peu développés, et essentiellement en encroûtements de tiges ou racines, ces dernières plus ou moins conservées. L'exemplaire figuré en Planche 1, Fig. 1 est morphologiquement identique à certains spécimens de Souvigny. Aucune étude microscopique des organismes constructeurs des stromatolithes n'a pu être effectuée à Gipcy.

A noter aussi que des ostracodes sont bien présents dans les silicifications de Gipcy, mais n'ont pas été rencontrés sous la forme d'accumulations comme cela arrive à Souvigny (Legrand et Debriette, 2007b).

3.2. Végétaux supérieurs

A Souvigny, les silex renfermant les stromatolithes n'ont livré aucune structure végétale identifiable : les tiges qui ont été encroûtées ont disparu et ont laissé place à de la silice ou à un vide.

A Meillers, les quartzites et grès latéraux ont par contre fourni une flore diversifiée décrite et figurée par Legrand et Debriette (2007a) et Debriette et Legrand (2021). Celle-ci comprend des tiges et parties de manteaux de racines adventives de Psaronius, des épis fructifères de Calamitales ou de Sphénophyllales, des fragments de tiges d’Articulées (Calamitales ou Sphenophyllales), un bois silicifié de Calamites, une empreinte d'écorce du tronc de Sigillaria stade Syringodendron (Lepidophytales), des Agathoxylon assez nombreux, des fructifications attribuables en partie à des graines de Cordaites, et des pinnules attribuables à des fougères (Filicophytes) ou à des fougères à graines (Pteridospermaphytes).

On retrouve donc à Gipcy une partie des éléments floristiques déjà connus à Meillers, avec des spécimens particulièrement bien conservés à Gipcy, notamment de Calamites, tandis que la silicification a souvent altéré la structure cellulaire à Meillers.

4. Conclusions

Les silex de Gipcy sont stratigraphiquement l'équivalent latéral immédiat des silex de Souvigny. Dans les deux cas cependant, la flore présente est bien différente : stromatolithes particulièrement nombreux, développés et diversifiés à Souvigny, très réduits à Gipcy où la flore supérieure est diversifiée et dominée par les Calamites, avec aussi des Psaronius bien représentés. Ces différences peuvent résulter de la situation géographique des deux sites. En effet, Souvigny est situé dans le sous-bassin de Souvigny-Noyant, tandis que Gipcy est situé sur la ride séparant les deux sous-bassins de Souvigny-Noyant et de Buxières-les-Mines. A Gipcy se situait donc un haut-fond, avec des profondeurs d'eau plus faibles qu'à Souvigny, et surtout des exondations temporaires plus longues qu'à Souvigny. Cette situation a permis à une flore supérieure diversifiée de s'installer et de se développer à Gipcy, alors que les stromatolithes et les ostracodes trouvaient des conditions plus favorables à Souvigny avec un milieu lacustre peu profond mais permanent (Legrand et Debriette, 2007b).