Le carnet de Villard de Honnecourt

C’est un manuscrit sur parchemin composé de 33 folios 14 x 22 cm1, couvert en recto-verso de dessins et commentaires ; relié, il est conservé à la BNF2. Au verso du premier folio, on lit la dédicace : « Villard de Honnecourt vous salue, et prie tous ceux qui de ces engins œuvreront – qu’on trouvera en ce livre - qu’ils prient pour son âme et qu’ils leur souviennent de lui (…)3 ». Le carnet contient des représentations, plus ou moins stylisées, géométrisées, de personnages, scènes de la vie - religieuse ou non -, chevaliers et leurs armures, musiciens et leurs instruments, statues, animaux, ornements, meubles, rosaces, fenêtres, pavements, mosaïques, vitraux, charpentes et lanternes, procédés de constructions (de piliers, voûtes et ponts…), plans de nefs et de chevets, élévations d’architectes. Entre autres peuvent y être identifiés des éléments des églises de Cambrai, Chartres, Laon, Reims, Saint-Quentin, Vaucelles… Cet article s’intéresse à d’autres représentations : celles qui concernent des engins et instruments mus par la force de l’eau, celle-ci jouant, lors de la « révolution industrielle du XIIIe siècle », un rôle analogue à la machine à vapeur au XIXe et au pétrole au XXe.

On sait peu de choses sur Villard de Honnecourt, né vers 1200 à Honnecourt-sur-Escaut, à une heure de marche de Vaucelles (il s’y élevait une splendide abbaye, un château, un moulin – à eau -, totalement rasés en 1917 au cours du conflit mondial, comme beaucoup de monuments et ouvrages dans la région). Il a voyagé dans toute celle-ci, est allé à Meaux, Reims, Chartres, Lausanne, Pilis en Hongrie. La sureté de son trait est telle que l’on peut le croire architecte et artiste, architecte-ingeniator, passionné de problèmes techniques, relevant les procédés utilisés (mais qui, comme Léonard de Vinci, commet des erreurs en reproduisant des machines), en inventant d’autres (il croit avoir résolu le problème du mouvement perpétuel) ; artiste se plaisant à représenter feuillages et draperies, jeux de lignes dont sortent parfois figures humaines ou statues détachées de l’édifice, stylisées, épurées ; homme en recherche surtout, voulant résoudre des problèmes de construction, montrant la complémentarité de tous les corps de métiers qui coopèrent pour faire un édifice et veut aller plus loin et ailleurs que ses prédécesseurs, « disputant4 » avec ses contemporains.

L’eau dans les activités humaines au XIIIe

Dans l’article « La cathédrale d’Amiens, ses matériaux, sa construction5 » (Belin & Maitte, 2019), les auteurs soulignent que le chapitre de la cathédrale exploite des carrières choisies pour « rapprocher les lieux d’extraction et de chantier, pouvoir utiliser les voies d’eau aptes aux transports que sont l’Avre, la Selle, la Somme » : ce rôle des cours d’eau dans les transports et pour minimiser les coûts est bien connu, point besoin d’y insister. Mais que l’eau serve aussi de force motrice principale dans une région où le relief est très faible peut surprendre. C’est que, les ouvrages ou traces qui restent de cet usage le montrent, les cours d’eau sont dérivés vers les machines, leurs débits régulés ou augmentés au moyen de biefs, béals*, bisses*, canaux, vannages, bassins de rétentions, conduites forcées, ouvrages de maçonneries diminuant la profondeur ou restreignant la largeur du cours d’eau ; les solides charriés étant retenus par grilles, tamis, filtres. Les hommes de cette époque veulent dépasser leurs prédécesseurs, inventent la production en série, créent et font évoluer l’art gothique, veulent transmettre leurs pratiques et découvertes : c’est cette fonction que remplit le carnet de Villard quand il décrit divers outils et machines, dont la scie hydraulique et celle pour ajuster des pilotis.

La scie hydraulique

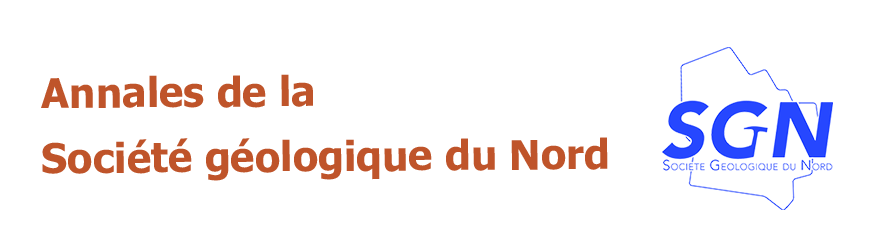

La scie que représente Villard (Fig. 1) est une machine automatique à deux temps : le mouvement circulaire des roues, transmis par un arbre, est converti en mouvement alternatif de la scie et fait aussi avancer le bois vers la scie. Le cours d’eau est représenté en haut à gauche. Il fait tourner la roue à aubes dont l’axe porte une roue dentée et quatre cames. La roue dentée fait avancer la pièce de bois à scier, maintenue entre quatre guides. Les cames appuient sur un des bras articulés qui soutiennent une des extrémités de la scie verticale, l’autre est maintenue par une perche flexible solidement fixée (à droite) à une poutre sur laquelle sont aussi fixées les extrémités des bras articulés. En appuyant sur un bras, la came fait descendre la scie et courbe la perche. Celle-ci, grâce à sa flexibilité fait remonter la scie dès que la came a cessé d’appuyer sur le bras. Dans son mouvement alternatif haut-bas, l’axe des bras articulés (donc la scie) reste vertical car il est maintenu par un logement pratiqué dans une poutre, non représentée.

Fig. 1

Carnet de Villard de Honnecourt, folio 22 V.

Villard de Honnecourt notebook, folio 22 V.

La machine à scier des pilotis dans l’eau

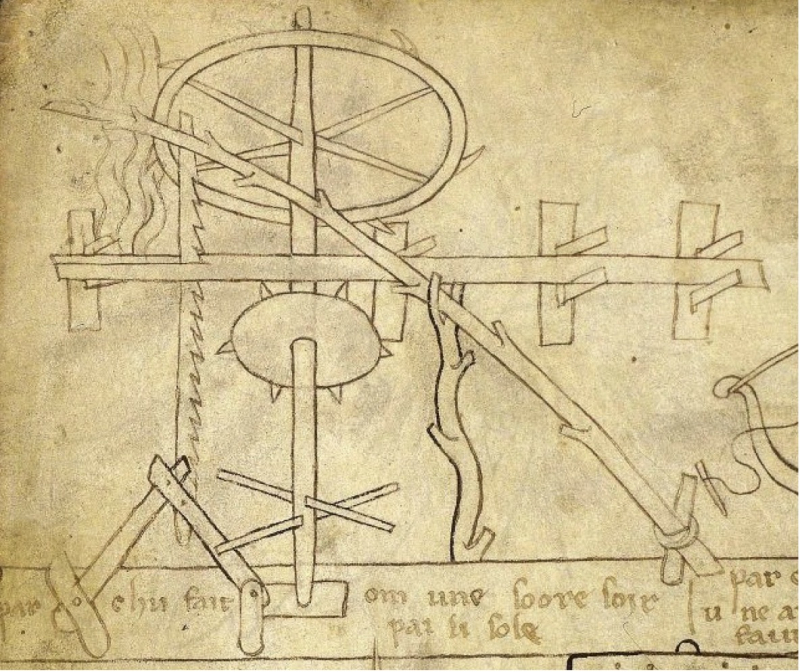

Cet outil (fig. 2) permet de scier automatiquement à une même hauteur des pilotis enfoncés dans l’eau et devant soutenir une plateforme, des fondations de piles de ponts etc. Voici comment la décrit J.-B. A. Lassus6. La scie est « …fixée horizontalement à un bâti qui sort de l’eau et qui repose sur une plate-forme, sur laquelle les ouvriers la font glisser en lui imprimant un mouvement de va et vient. Le contre contrepoids appliqué à une corde attachée à la scie sert à la presser contre le pieu à recéper, de façon qu’elle avance sans cesse dans le trait qui a été commencé. Le niveau et le fil à plomb, placés à côté le long d’un pieu, ont pour but de montrer la nécessité de s’assurer de leur verticalité. » La technique a été perdue à la Renaissance. L’article « Pont » de l’Encyclopédie décrit sa réalisation par de Vauglie, après 1737.

Fig. 2

Carnet de Villard de Honnecourt, folio 23 R.

Villard de Honnecourt notebook, folio 23 R.

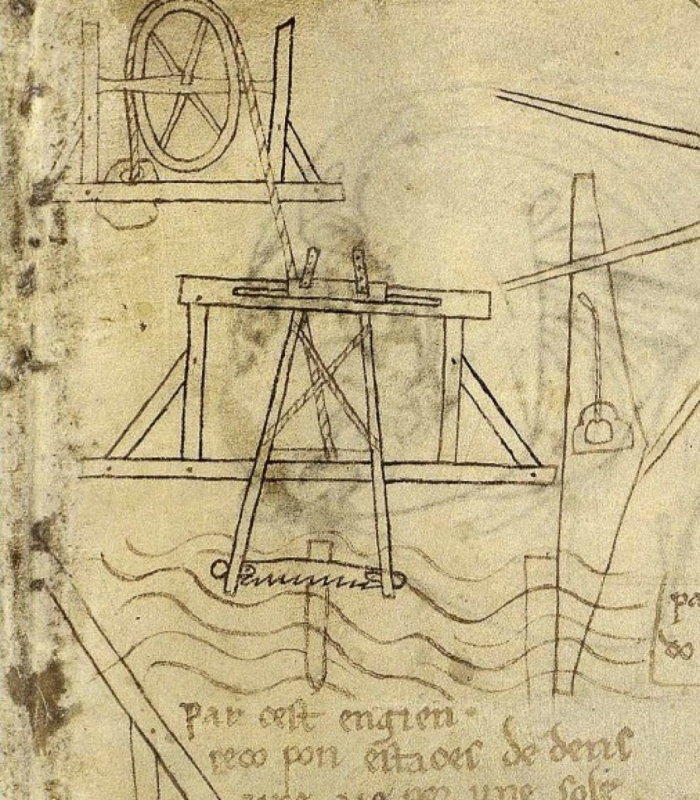

Fig. 2 bis

Interprétation de la fig. 2 (Machine à scier des pilotis dans l’eau)Coupe schématique du dispositif : AA’ support provisoire (plancher posé sur des pieux enfoncés dans le lit du fleuve) ; CC’ support qui se translate sur le plancher ; DD’ support sur lequel coulisse l’élément E solidaire aux bras G et G’ (invisible), qui tendent la lame de scie S en pivotant autour de I (et I’ invisible) ; F clavette de réglage de G et G’ ; J - J’ barre de manœuvre de va-et-vient de la scie. La pièce mobile horizontale dont la coupe est en I permet d’appliquer fortement la scie S contre le pilot P à couper grâce au contrepoids H. D’après R. Bechmann, Villard de Honnecourt…, Paris, Le Picard, 1991, p. 235.

Interpretation of fig. 2 (Pile sawing machine in the water). Schematic cross-section of the device: AA' temporary support (floor placed on piles driven into the river bed); CC' support which translates on the floor; DD' support on which slides the element E attached to the arms G and G' (invisible), which tension the saw blade S by pivoting around I (and I' invisible); F adjustment key for G and G'; J - J' bar for manoeuvring the saw back and forth. The horizontal moving part at I allows the saw S to be pressed firmly against the pilot P to be cut, thanks to the counterweight H. Adapted from R. Bechmann, Villard de Honnecourt..., Paris, Le Picard, 1991, p. 235.

Le pont Standardisé

Au Moyen-Âge, on construit surtout des ponts en bois, faciles à mettre en mettre en œuvre et à détruire en cas d’arrivée d’un ennemi. Ils peuvent être édifiés d’une seule portée ou sur des piles préexistantes. Le pont de Villard représenté sur le folio 39 (Fig. 3) est construit entre deux piles de maçonnerie. La légende précise « de cette façon on fait un pont par-dessus une eau avec des pièces de fûts de vingt pieds de long ». On remarque en effet que tous les fûts de bois sont égaux (environ 6 à 7 m), seuls deux contreventements ayant une longueur de moitié moindre. La portée du pont est donc de 24 à 28 m. Les rondins sont liés avec des cordes. Cette technique est analogue aux structures tubulaires métalliques utilisées depuis le XXe (inconnues au XIXe). Les deux portiques situés au-dessus des piles de pierre sont utilisés pour lancer le pont : on y attache des cordes qui permettent de descendre les cadres triangulaires, trapézoïdaux ou rectangulaires préfabriqués. Une telle standardisation est adoptée pour tailler les pierres destinées aux murs, voûtes ou colonnes de la cathédrale d’Amiens (voir note 5)

Fig. 3

Carnet de Villard de Honnecourt, folio 19 V.

Villard de Honnecourt notebook, folio 19 V.

L’Eau dans le développement économique

C’est l’usage de la force motrice de l’eau qui a permis, en grande partie, la révolution industrielle du XIIIe et l’expansion cistercienne (les cisterciens ont fait usage de nombreuses machines à eau, ont automatisé de nombreuses fonctions, afin de s’affranchir de l’utilisation de la main-d’œuvre humaine). La France du XXe siècle, voit disparaitre les derniers vestiges de cette civilisation : à Saint-Jean de Belleville (Savoie), au début des années 1970, il reste un moulin et deux scieries à eau. Le moulin est abandonné à la mort du dernier meunier, les scies sont d’abord reconverties lors de la construction du barrage de La Coche (1972), un barrage souterrain de turbinage-pompage qui tarit les sources et diminue le débit des torrents7 : à sa mise en service, EDF offre aux artisans-scieurs un moteur électrique, destiné à remplacer la force motrice de l’eau, et l’abonnement correspondant. Pas la consommation électrique, énorme en raison des volants d’inertie associés aux scies hydrauliques. Les propriétaires ne peuvent que fermer leur entreprise à la réception de la première facture. Cet exemple le montre : le « tout électrique » ne peut constituer une solution pour atténuer le dérèglement climatique actuel. « L’ère des réseaux » (dissociation entre les sources d’énergie et les lieux d’utilisation), qui commence avec l’approvisionnement en charbon des machines à vapeur, continue par la distribution du gaz d’éclairage, puis des hydrocarbures naturels, enfin de l’électricité, a amené beaucoup de souplesse dans la mise à disposition des ressources et de l’utilisation énergétiques, favorisé le développement économique et social, mais aussi la surconsommation, l’épuisement des ressources de la planète, le réchauffement climatique. Tout ceci prouve qu’il faut changer de modèle, en adopter un autre qui soit sobre, plus économe et mieux pensé. L’utilisation de l’électricité confère la souplesse : il convient de ne point s’en priver, mais de l’utiliser en complément ou pour des usages spécifiques (télécommunications, hydrolyse etc.). Penser et réaliser cette complémentarité est un défi : une piste est de consommer sur le lieu de production, avec un seul convertisseur, le maximum de ressources énergétiques possible (machines hydrauliques, chauffage solaire passif, etc.), les compléter, si besoin, par l’électricité (où plusieurs convertisseurs sont nécessaires8 et la perte en ligne obligatoire). Pour aller vers ce type de développement, pour redonner à l’eau un rôle insigne comme ressource énergétique renouvelable, pour redévelopper la navigation locale, peu onéreuse, aussi, des investissements sont nécessaires, tels ceux dont été capables de mobiliser les contemporains de Villard de Honnecourt. Comme celui-ci l’a fait, il convient aussi de coupler recherche historique, observation, innovation, invention et se mettre l’esprit en éveil pour sortir de la tradition et ouvrir des pistes nouvelles.