Introduction

Le secteur de Douai est géologiquement déterminé pour être inondé. Avant que l’espèce humaine n’ait trop modifié le paysage naturel, quelques petits cours d’eau convergeaient vers un point situé à l’aval de la ville actuelle, et alimentaient une rivière paresseuse qui occupait une large gouttière géologique jusqu’à rejoindre l’Escaut (Meilliez & Belin, 2023). Avec un tel déterminisme, il n’est guère étonnant que l’agglomération qui s’y est installée ait été victime d’inondations à répétitions. Le développement ultérieur de l’urbanisme, imperméabilisant les sols, n’a fait qu’accentuer les effets négatifs.

Différents acteurs du territoire, dont le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Douai (SIADO), la société des Eaux de Douai et la ville de Douai, ont alors eu l’idée de réfléchir au recours à des technologies qui permettraient de capter et dériver les eaux pluviales tombant sur des surfaces imperméabilisées, avant qu’elles ne se rassemblent et engorgent les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration. Pour accompagner ce changement révolutionnaire de pratiques, est née l’ADOPTA, initialement Association Douaisienne pour la Promotion des Techniques Alternatives dans la gestion des eaux pluviales.

Le contexte topographique et géologique de l’agglomération douaisienne

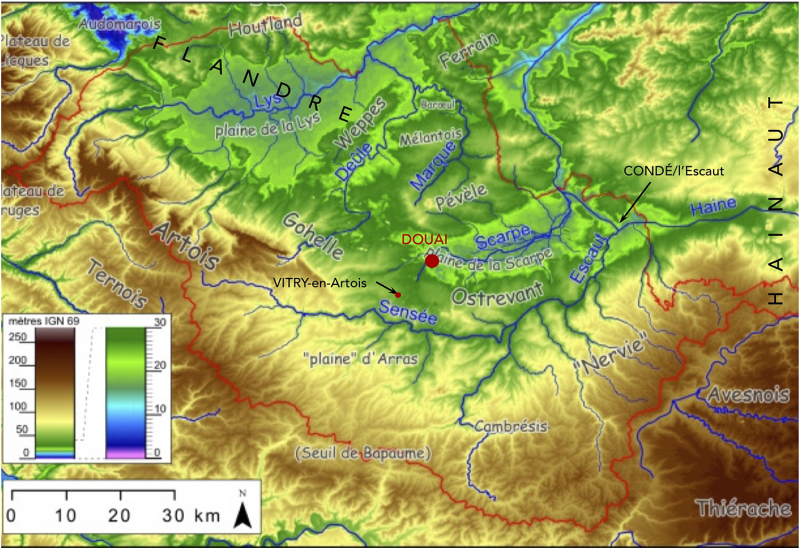

Dans la France du nord, les causes d’inondation les plus fréquentes sont le débordement d’un cours d’eau, et un ruissellement excessif sur des terrains peu perméables à la suite de fortes précipitations, la première étant pour partie une des conséquences de la seconde. Le site de Douai est particulièrement propice à des inondations qui n’ont fait que s’amplifier avec les développements de l’urbanisation (Fig. 1).

Fig. 1

Le contexte géographique et géologique de l’agglomération de Douai : A – Modèle numérique de terrain réalisé par L. Deschodt, illustrant le réseau hydrographique naturel, avant interventions humaines ; B – Carte géologique (©Infoterre) montrant que Douai est à l’amont d’une plaine alluviale large, insérée dans les dépôts sablo-argileux de la base des terrains tertiaires ; noter au passage l’absence d’alluvions récentes dans le secteur de Vitry-en-Artois.

Geographical and geological context of the Douai conurbation: A - Digital terrain model by L. Deschodt, illustrating the natural hydrographic network before human intervention; B - Geological map (©Infoterre) showing that Douai lies at the head of a broad alluvial plain, embedded in sandy-clay deposits at the base of the Tertiary terrains; note in passing the absence of recent alluvium in the Vitry-en-Artois area.

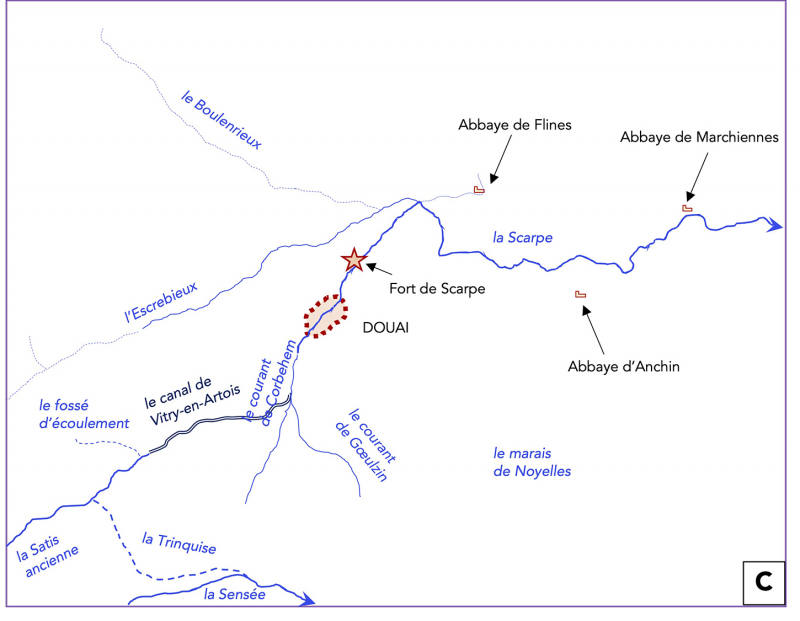

La Scarpe est un affluent de rive gauche de l’Escaut qui coule paresseusement dans une plaine marécageuse, large en aval de Douai (Fig. 1A). Les alluvions modernes (Fig. 1B) y couvrent les limons périglaciaires d’âge Weichsélien (Deschodt, 2014), lesquels ont empâté une vallée aux formes molles et nombreux chenaux, installée dans les couches sablo-argileuses de la base du Thanétien (Fourrier, 1989). Historiquement (Demolon et al., 1990), la ville s’est implantée sur les deux rives d’une cluse étroite entaillant le rebord crayeux qui ferme modestement au sud cette large plaine. Un reste de couverture sablo-argileuse thanétienne coiffe la rive gauche. La Scarpe elle-même résulte de la convergence de plusieurs cours d’eau issus du rebord crayeux du sud et de l’ouest (Fig. 2) : au sud-sud-est le Ruisseau de Gœulzin, au sud-ouest le Courant de Corbehem, à l’ouest le Courant de la Brayelle et l’Escrebieux, au nord-ouest le Boulenrieux (Gosselet, 1897 ; Deschodt, 2014). Le lit du Courant de Corbehem a été ré-utilisé dès la fin du IXe siècle pour y faire passer un fil d’eau qui détournait à partir de Vitry-en-Artois le cours supérieur de la Sensée, qu’aujourd’hui on appelle Scarpe d’Arras. Un modeste canal destiné à soutenir le courant d’eau qui alimentait les moulins de Brebières et Corbehem, a été ensuite élargi et rendu navigable à la fin du XVIe siècle (Ladrière, 1888 ; Gosselet, 1897 : Louis, 1990 ; Derville, 1990). Enfin le cours du Boulenrieux a été aménagé dès la fin du XVIIe siècle pour y faire passer le canal reliant la Scarpe à la Deûle (Gosselet, 1897 ; Louis, 1990 ; Heddebaut (2002, 2023).

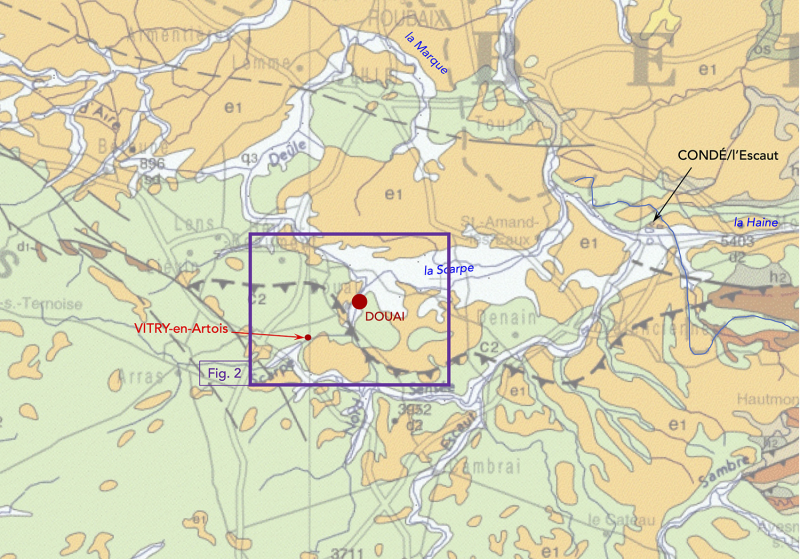

Fig. 2

Sur fond cartographique tiré du site IGN/Remonterletemps (©), on peut juger de l’intensité des interventions humaines sur ce territoire : A – Carte de Cassini montrant que la ville historique de Douai s’est vraiment installée en rebord de plateau crayeux, légèrement surélevé par rapport à la plaine marécageuse. B – Extrait de carte actuelle. C – schéma qui repositionne les divers cours ayant concouru à la formation de la Scarpe.

A map extracted from the IGN/Remonterletemps (©) site shows the intensity of human intervention in this area: A - Cassini map showing that the historic town of Douai was actually built on the edge of the chalk plateau, slightly higher than the marshy plain. B - Current map extract. C - Diagram showing the various courses that contributed to the formation of the Scarpe river.

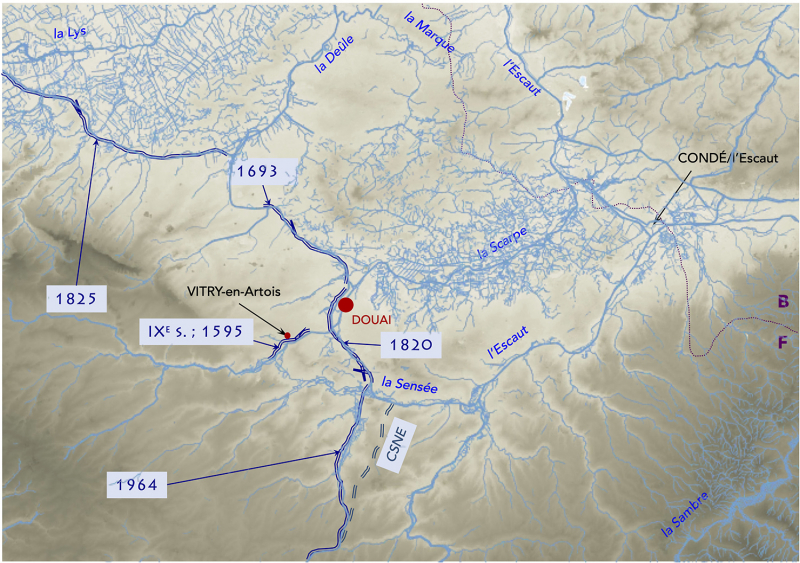

Historiquement, la Scarpe marquait la limite entre la Flandre et le Hainaut (Verrier, 2020). Cette voie d’eau était donc stratégique et les divers aménagements qu’elle a subis ont notamment été marqués par les rivalités entre les différentes abbayes (Fig. 2 : Flines-les-Râches, Marchiennes, Anchin, St-Amand-les-eaux, …) et les pouvoirs civils qui la bordaient (Heddebaut, 2023). L’ouverture du canal de Vitry-en-Artois par Philippe II (1595) n’a fait qu’apporter un supplément d’eau dans un lit mineur qui n’était pas dimensionné pour cela ; ce qui a contribué à faciliter la divagation des fils d’eau dans le lit majeur. Mais, à l’époque, personne n’avait conscience des conséquences possibles d’une telle décision dans l’aménagement du territoire. Dans ce secteur, les lignes de partage des eaux naturelles constituent des obstacles facilement franchissables, d’où la présence de plusieurs canaux. En particulier, la jonction canalisée, à grand gabarit (3500t) qui relie la plaine maritime (région de Dunkerque) à l’Escaut (secteur de Bouchain), puis au canal du Nord (Fig. 3) a fait de Douai un point névralgique de la batellerie française. Cette vocation sera renforcée avec le prochain embranchement au canal Seine-Nord-Europe (CSNE).

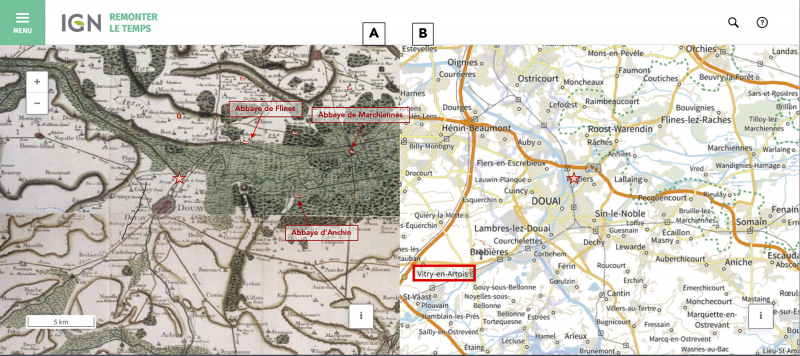

Fig. 3

Modèle numérique de terrain et réseau hydrographique (©CAUE) sur lequel sont particulièrement distingués les canaux de liaison entre bassins versants et leur date d’ouverture. L’histoire de leur ouverture témoigne des vicissitudes de l’Histoire de France dans une région longtemps frontalière.

Digital terrain model and hydrographic network (©CAUE), highlighting canals linking watersheds and their opening dates. The history of their opening bears witness to the vicissitudes of French history in a region that has long been a border region.

L’origine du changement de la politique pluviale du Douaisis

Douai a été confrontée à des problématiques d’inondations dans un quartier (Faubourg de Béthune) à la suite de 5 orages dits décennaux (1 orage qui se produit statistiquement 1 fois tous les 10 ans) sur 5 ans. Des travaux correctifs sur les systèmes d’assainissement n’ont pas réussi à résoudre ces problèmes. Il a alors fallu réfléchir à trouver de nouvelles solutions qui éviteraient de rejeter les eaux pluviales dans les systèmes d’assainissement et qui permettraient de les gérer à la source. En effet, s’il n’était plus possible de gérer l’eau de pluie dans les réseaux, il fallait donc chercher à ne plus l’y envoyer. Est alors née en 1992 la nouvelle politique pluviale du syndicat d’assainissement du Douaisis, basée entre autres sur l’expérience de la ville de Bordeaux qui avait mis en place des techniques dites « alternatives » au tout tuyau. Cette nouvelle politique consiste, sur l’ensemble du territoire, à infiltrer la goutte d’eau au plus près de son point de chute pour chaque projet d’aménagement neuf mais aussi lors de projets de mutation, de renouvellement de la ville.

Pour accompagner ce changement, trois acteurs du territoire ont décidé de créer une association locale, l’ADOPTA, soutenue financièrement par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et la Région Nord – Pas de Calais. D’abord locale, elle a vu son périmètre géographique s’agrandir pour répondre aux besoins et accompagner d’autres territoires confrontés aux mêmes problématiques et devenir ainsi en 2010 une association régionale puis nationale : l’Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives.

L’Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion de Techniques Alternatives (ADOPTA), une réponse d’adaptation

Fondée en 1997, cette association mêlant acteurs de la construction de la ville et de sa gestion et institutions, a d’abord travaillé à promouvoir des solutions techniques adaptées aux situations (voir infra). Les résultats emportant peu à peu la conviction, les partenaires se sont multipliés : les Agences de l’Eau Artois-Picardie, Seine-Normandie, la Région Hauts-de-France, l’ADEME, l’Europe, le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, soutenant financièrement les actions de l’Association Et les missions se sont précisées et ont été codifiées. Aujourd’hui l’ADOPTA regroupe plus de 200 membres adhérents et associés, acteurs de l’aménagement urbain (collectivités, aménageurs, bailleurs, bureaux d’études, paysagistes, entreprises de travaux publics…) dont plus de 25 % hors Région Hauts de France. Ses compétences sont reconnues nationalement et amènent de nombreuses structures, professionnelles issues du Public et du secteur Privé, et des élus de collectivités de tous coins de France, mais aussi de Belgique toute proche.

L’ADOPTA a un objectif central : promouvoir et développer le recours à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales dans l’aménagement urbain. Elle assure quatre missions essentielles :

- sensibilisation et communication (http://adopta.fr) : réalisation de documents de vulgarisation, mise en place et visite d’un show-room présentant les différentes solutions permettant une gestion durable et intégrée des eaux pluviales et de sites, organisation conférences et débats, participation à divers salons, création du Forum National de la Gestion Durable des Eaux Pluviales (qui se tient tous les 2 ans) ;

- animation et formation : sessions à la demande, interventions en milieux scolaires, universitaires et de formation professionnelle ;

- accompagnement : adaptation des structures tant publiques que privées à la mise en place d’une politique de gestion des eaux pluviales, pratique de la transversalité et de la transdisciplinarité, conseil aux études et projets ;

L’urbanisation entraîne une artificialisation des sols, responsable de plusieurs conséquences : imperméabilisation accrue et perturbations induites du cycle naturel de l’eau, inadaptation des réseaux d’assainissement (par l’accroissement de l’urbanisation), croissance d’îlots de chaleur qu’accentue le réchauffement climatique avec aussi des épisodes de sécheresse et de problématiques de recharge des nappes phréatiques, … La prise en compte des eaux pluviales doit entrer dans la vision intégrée de tout chantier, pas seulement à l’échelle du projet mais aussi en le replaçant dans son contexte local.

Une pléiade de solutions

De nombreuses solutions sont possibles qui s’accordent avec trois principes philosophiques :

- Faire des eaux pluviales une richesse, une ressource et non plus un déchet qu’il faut évacuer le plus et loin et le plus vite possible. Les problématiques ont changé. Les réponses doivent donc s’adapter.

- Les infiltrer dans le sol au plus près de leur point de chute, pour revenir au grand cycle naturel de l’eau (laquelle s’infiltrait dans les sols).

- En cas d’impossibilité, les tamponner et rejeter l’excédent, à débit limité, vers le milieu naturel superficiel de préférence.

Ce qui, concrètement, se traduit en quatre principes techniques :

- Ne pas concentrer les eaux pluviales.

- Ne pas faire ruisseler les eaux pluviales. 80 % de la pollution des eaux pluviales est issue de leur ruissellement sur des surfaces imperméabilisées. Moins les eaux pluviales ruissellent, moins elles se chargent en éléments polluants et moins il y a à mettre en place de systèmes de traitement qui ont un coût en investissement et en fonctionnement. D’où une gestion des eaux pluviales au plus près de leur point de chute.

- Aménager et réaménager sans imperméabiliser les sols, c’est-à-dire profiter d’opérations nouvelles ou de projets de renouvellement urbain pour ne pas/plus rejeter les eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement

- Donner plusieurs fonctions à un même espace : ne plus créer d’ouvrages spécifiques pour gérer les eaux pluviales. Donner une seconde fonction à un espace (un espace vert va être transformé pour gérer les eaux pluviales en même temps. La constitution d’un corps de chaussée va être adaptée pour stocker des eaux pluviales…).

Les solutions permettant de recourir à cette gestion des eaux pluviales à la source sont multiples et se répertorient en 3 catégories :

- Les solutions fondées sur la nature, solutions basées sur la végétalisation de l’espace : noues, toitures végétalisées, jardins de pluie…

- Les revêtements de sol perméables

- Les techniques enterrées : chaussées à structure réservoir, tranchée d’infiltration, cuve de récupération, puits d’infiltration…

La mise en pratique de ces principes et de ces solutions apporte aussi bien d’autres bénéfices appréciables :

- Cette nouvelle gestion des eaux pluviales permet, en remettant l’eau de pluie dans les sols, de contribuer à la recharge des nappes phréatiques, source de 97 % de l’eau potable sur le territoire Artois Picardie.

- Elle génère de sérieuses économies financières : évacuer les eaux pluviales nécessite un système de réseaux de tuyaux sous nos rues et routes, très coûteux, qu’il faut entretenir, réparer, renouveler. La plurifonctionnalité des ouvrages est source d’économies.

- Cela crée une meilleure adaptation de la ville au changement climatique, notamment via les solutions fondées sur la nature et les revêtements de sol perméables ; lequel engendre des pluies bien plus intenses, que les réseaux traditionnels n’arrivent pas à avaler.

- La gestion des eaux pluviales, à la source, permet d’agrémenter les lieux habités, de rendre le cadre de vie plus agréable et participe au redéveloppement de la biodiversité.