Dès lors qu’elle existe, l’interprétation impose la présence antérieure d’un texte, et « pose la question de la nature du texte dont elle est l’interprétation1 ». Selon sa nature, le texte rend légitimes des règles de compréhension qui doivent en révéler le sens ou peuvent le rendre explicite. Par exemple, en littérature et plus généralement en art, le style est l’une de ces règles. Un texte artistique dit, mais ce dire ne se livre qu’avec les moyens et la manière de l’entendre-dire2. Cependant, ni le dire, ni l’entendre-dire ne sont péremptoires. Littéraire, musical, un texte argumente toujours, tant sur ce qu’il dit que sur les règles de compréhension qu’il semble vouloir prescrire. Cherchant à convaincre, il s’ouvre au lecteur comme une perspective, comme un horizon au sein duquel sa compréhension et celle qu’entend ordonner le texte chercheront à trouver accord3. Cet accord ne se fait qu’au prix d’un échange, d’un dialogue – comme l’a vu Gadamer – où chaque protagoniste perd un peu de son autonomie, devant consentir une ouverture à l’autre. Le texte imprime une fermeture par le propos qu’il tient et l’interprétation qu’il en propose, mais s’ouvre à son corps défendant au dialogue. Ainsi, pour l’interprète, le texte est à la fois le garde-fou qui le protège d’éventuelles errances de l’esprit, et à la fois, paradoxalement, le moteur qui encourage l’esprit dans son erratisme.

L’horizon de compréhension d’un texte est donc ouvert ; il ne se ferme que partiellement4. Cela, car le texte s’ouvre toujours à d’autres textes, et en premier lieu, comme nous l’enseigne Tzvetan Todorov, à celui de l’interprète5. L’interprète fait commerce avec le texte, négocie, s’ouvre et se ferme : il devient texte à son tour. Lui aussi argumente, manifeste comment il entend-dire ce que le texte lui dit. Cette dialectique, ce « conflit » permanent entre le texte et l’interprète dans l’expérience herméneutique est l’essence même de l’interprétation.

L’interprétation musicale : une esthétique de la manifestation

La partition, ici entendue comme texte musical, révèle aussi cette essence. Le musicien-interprète – l’exécutant – dialogue avec la partition, négocie avec elle. Mais l’interprète en musique ne peut se contenter d’un seul accord. Il doit non seulement s’accorder avec le texte musical sur la compréhension qu’il doit en avoir, mais aussi s’accorder avec lui sur la manière de manifester à autrui (lors d’un concert, d’une représentation) ce qu’il contient6. Ce second accord advient lui aussi dans le conflit, car le principal souci de l’exécutant n’est pas de montrer ou de reproduire le sens que la partition ou son créateur visent à exprimer – ce que Clauberg7, grand défenseur de Descartes, nommait le sensus genuinus (ou sens authentiquement visé). Cela pour trois raisons.

- D’abord, il ne le peut, à moins d’être interprète de sa propre musique. Lorsqu’il est confronté à un texte musical qui n’est pas le sien, l’interprète n’est jamais en mesure de dire exactement ce que le texte a voulu dire. Son sens est transmué par l’interprétation, parfois en raison de la distance historique entre le texte et son interprète, et toujours en raison de l’altérité exigée de fait par cette médiation8. Quoi qu’il en soit, même si un texte est le « pré-texte de toute textualités […] subséquentes9 », l’interprète ne peut dire à son public autre chose que ce que le texte lui suggère – et jamais d’une autre manière que celle dont il entend-le-dire.

- La seconde raison est purement matérielle. Une partition musicale et les signes musicaux qu’elle contient ne peuvent imposer une interprétation particulière, si ce n’est, à la rigueur, dans ses formes les plus prescriptives : Structures II de Pierre Boulez (1961), Lemma-Icon-Epigram de Brian Ferneyhough (1981). Les notes couchées sur portées ne sont représentatives de la matérialité du son que dans une certaine mesure. Cela vaut d’ailleurs pour tout texte : « il n’y a pas des textes comme il y a des choses de la nature10. »

- Enfin, la musique est un art de la scène, un art de la performance scénique : un texte musical ne peut donc se contenter d’être montré ou reproduit dans sa matérialité pour faire valoir son sens artistique. Il doit être refondu, déployé en forme sonore, et donc nécessairement interprété. Le sens authentiquement visé par le texte musical ne peut être reproduit pour cette raison : il doit être manifesté, « présenté » (Darstellen), nous dit Gadamer.

L’idée de Gadamer est qu’il n’est pas d’œuvre d’art (ni de texte) dont le sens se réalise ailleurs que dans une interprétation. Autrement dit, La [N]euvième symphonie de Beethoven n’existe pas « d’abord » dans la partition écrite, elle n’a d’être que dans la mesure où elle est interprétée, jouée par des interprètes qui s’impliquent dans la présentation (Darstellung) de son sens. L’œuvre est « là » : son sens ressort quand elle est jouée et que son sens se trouve ainsi interprété. De même, un ballet est fait pour être dansé, un air pour être chanté, comme une pièce de théâtre est faite pour être jouée sur scène. On peut assurément aussi lire le texte d’une pièce de théâtre, mais en le faisant, on ne peut pas ne pas imaginer une scène où la pièce serait jouée11.

Au terme présentation, nous préférons le terme manifestation. Chez Gadamer, présentation (Darstellung) acquiert plusieurs dimensions dans l’expérience herméneutique, comme le montre Jean Grondin dans son article « L’art comme présentation chez H. -G. Gadamer. Portée et limites d’un concept12 ». Une dimension performative, une dimension interprétative, une dimension épiphanique et une dimension participative. Utiliser ce terme pourrait propager une confusion de sens. « Manifester », donc, ou commercer avec la partition afin de rendre manifeste un sens : non pas son sens authentiquement visé, mais le sens que le musicien-interprète entend-dire. Le texte musical invite, incite à manifester, mais contrairement à d’autres textualités artistiques (peinture, sculpture), n’impose jamais la monstration ou la reproduction de son sens. Montrer le « sens authentiquement visé » par le texte musical n’est donc pas l’enjeu de l’interprétation musicale, comme Francisco de Goya nous montre l’exécution des combattants espagnols dans El tres de mayo (de 1808 en Madrid) ; pas plus que la reproduction de ce sens d’ailleurs, comme est reproduit le David de Michel-Ange devant le Palazzo Vecchio à Florence.

L’interprétation musicale est un acte producteur, non un acte reproducteur. Elle est un acte de création. Cette pensée rejoint d’ailleurs la conception boulézienne de l’analyse, selon laquelle l’interprète doit « non pas essayer en vain de reconstituer [l]a démarche [du compositeur], mais créer, à partir de l’image incertaine qu’[il] peut en avoir, une autre démarche13 ». Cela nous amène à nous éloigner de l’herméneutique analytique, celle décrite par Clauberg, cherchant à déchiffrer ce que l’auteur a voulu dire, celle synonyme de l’art de bien comprendre, du bonus interpres – le bon interprète –, celle de l’interprétation rigoureuse et littérale – mimésique ou reproductrice. Nous lui préférons, eu égard aux réflexions engagées jusqu’ici, la conception de l’interprétation créatrice, plus en accord avec l’hétéronomie instaurée de fait par l’exécution musicale. L’interprétation créatrice est d’ailleurs commune à tous les arts de la performance. Par exemple, personne ne songerait à dénier à l’acteur, sur la scène du théâtre où dans le cadre de la caméra, sa qualité de créateur. Il en est de même pour le danseur, dont l’enchaînement des pas, la finesse des gestes, le langage du corps, expriment sa force créatrice. L’interprétation sous-entend une création de la part de l’exécutant, à des degrés divers, naissant du dialogue avec le texte, et exprimant une subjectivité. La création est consubstantielle à la performance d’acteur, d’humoriste, de danseur, de musicien ; de fait, elle est au fondement de l’interprétation musicale.

Mais qu’on ne s’y trompe pas. La recherche de l’authenticité du sens et de la forme historiques de l’œuvre musicale est bien une ambition de l’interprète, celle – historisante – préconisée par René Leibowitz dans Le compositeur et son double. Les musiques médiévales, tardo-médiévales, renaissantes, baroques, et parfois même classiques – toutes les musiques anciennes – sont alors rejouées et recréées dans le but de restituer un patrimoine avec la plus grande exactitude14. Ce « style musée » pour reprendre un terme assez péjoratif d’Heinrich Neuhaus15 a plus qu’un intérêt esthétique : il satisfait aussi au devoir historique de sauvegarde. Il conserve les œuvres musicales dont on s’est désintéressé afin que s’inaltère un patrimoine, comme l’on sauvegarde, avec l’aiguille en os de cerf et le silex taillé, les milliers d’éclats de poteries mérovingiennes dans les caves poussiéreuses d’un musée que malheureusement plus personne ne visite.

Au fond, si une telle démarche historique est précieuse dans les arts, elle a peut-être tendance à œuvrer contre elle-même en musique. La survie des œuvres anciennes ne tient pas seulement à leur conservation, mais aussi à leur réinterprétation, c’est-à-dire à leur constante manifestation dans le temps. Cela impose leur actualisation, car le sens d’une musique ancienne ne peut être rendu manifeste dans la contemporanéité que s’il est compréhensible depuis l’époque contemporaine. C’est donc une compréhension « perpétuellement contemporaine » et novatrice de l’œuvre ancienne qui peut permettre sa survie et éventuellement sa pérennité, non pas seulement sa conservation en l’état. C’est la raison pour laquelle la mise en scène des opéras change constamment, par exemple.

[I]l y a entre l’interprète et l’auteur une différence insurmontable résultant de la distance historique qui les sépare. Toute époque comprend nécessairement à sa manière le texte […]. Le véritable sens d’un texte, tel qu’il s’adresse à l’interprète, ne dépend précisément pas de ces données occasionnelles que représentent l’auteur et son premier public. Du moins il ne s’y épuise pas. […] Le sens d’un texte dépasse son auteur, non pas occasionnellement, mais toujours. C’est pourquoi la compréhension est une attitude non pas uniquement reproductive, mais aussi et toujours productive16.

L’herméneutique analytique à laquelle fait appel la « conservation » des œuvres musicales implique une esthétique de la monstration, voire de la reproduction. Ainsi l’interprétation historisante échappe selon nous au fond ontologique de l’interprétation musicale (et peut-être à celui de l’interprétation en général) : celui de « rendre manifeste » un texte musical au‑delà de sa littéralité (sans quoi une seule et unique interprétation est possible) et en dehors de son contexte génésique, historique, culturel (sans quoi aucun texte musical ne peut s’actualiser dans l’histoire et donc survivre à son compositeur, se pérenniser). Dans son conflit avec la partition, l’interprète est certes aux prises avec le dire et les moyens de l’entendre-dire historiques du texte, mais en priorité avec cet au-delà et cet en dehors. Il doit alors faire venir à lui le texte musical avec sa part variable d’informulé, et manifester par son interprétation le non-dit du dire et l’impensé de l’entendre-dire, sans quoi il ne fait que montrer ou reproduire l’énoncé du texte – il en reproduit la forme et le fond historiques. Là réside l’aspect créateur (producteur) de l’interprétation musicale. Dans sa démarche créatrice, se posent alors à l’interprète des enjeux esthétiques et esthésiques tout entier inclus dans ces trois questions : le texte musical offre-t-il les moyens de le rendre manifeste au-delà et en dehors de lui-même ? Jusqu’à quel point l’informulé de l’énoncé le permet-il ? Enfin, quels sont ces moyens ?

Le texte musical

L’interprétation impose la présence (et l’existence) antérieure d’un texte, nous l’avons dit. Mais qu’entendre par texte musical ? Cette notion est très vaste. La textualité musicale est bien sûr scripturale17 (comme toute textualité), et cette scripturalité utilise de nombreux moyens, de nombreux procédés. Écriture sur portées, partition graphique, partition numérisée, sont susceptibles d’être considérées comme des textes musicaux, et susceptibles d’être interprétées comme tels. Le statut de l’enregistrement (écriture sur bande magnétique, écriture numérique, gravure), quant à lui, n’est pas sans équivoque. Il pose un problème d’ordre médiologique. Certes, on peut considérer l’enregistrement comme une scripturalité relevant par essence de la textualité – l’écriture, par sa fonction constante de transmettre ailleurs dans le temps et dans l’espace, est consubstantielle à la notion de texte18. Mais eu égard aux réflexions engagées jusqu’ici, un texte doit pouvoir s’ouvrir au lecteur comme une possibilité. Or, l’enregistrement présente déjà, de manière péremptoire, une interprétation d’un texte antérieur, réifiée en une suite numérique ou gravée sur le polycarbonate d’un cd. À ce compte, il n’est qu’une « technique de reproduction ». Ainsi, on ne peut le considérer comme texte qu’à la condition où un interprète entend lui répondre, c’est-à-dire, dans nos termes, interpréter à partir de lui19. À l’évidence, cette pratique est omniprésente à notre époque (par exemple, les cover dans les musiques actuelles), et était déjà très ancrée au siècle dernier. Par exemple, le standard de jazz Donna Lee composé par Miles Davis20 a pour idée de départ l’enregistrement d’un solo de Fats Navarro sur le thème Ice Freezes Red (avec une progression harmonique proche de celle du standard Indiana, qu’adoptera Miles Davis pour composer son thème). Les exemples sont aussi nombreux au sein de la musique savante occidentale. Comme le rappelle Vincent Tiffon21, François Delalande a montré, dans Le son des musiques (2001), que l’enregistrement a façonné l’interprétation moderne des musiciens baroques.

Quel qu’il soit, dans sa grande diversité technologique, le texte musical ne se présente pas devant l’interprète en tant qu’entité déjà manifestée. Encore latent, inanimé car non manifesté, le texte musical s’offre toujours comme ouvert, comme potentialité. Ainsi, il est reçu comme une invitation à le contester dans son inertie et sa latence – dans sa fermeture. Cette contestation structure un paradoxe : le musicien qui rend manifeste un texte musical doit à certains égards l’anéantir en sa nature de texte. Il doit le transmuer, le changer en une nouvelle entité – sonore – ne prenant vie que par son interprétation.

De quoi naît cette contestation ? Elle naît du conflit entre le texte musical et d’autres textes. Il est donc utile de préciser que – quelle que soit sa technologie – le texte musical est toujours aux prises avec d’autres textes, qui le contesteront et finiront par l’anéantir. Ils sont de deux types.

- Tout d’abord, le texte métaphorique qu’est l’interprète, nous l’avons dit ; un texte que nous pourrions qualifier de texte musicien. Dans notre Étude sur l’improvisation musicale (2012), nous avons émis l’hypothèse qu’un improvisateur est à chaque instant tributaire d’une écriture mémorielle, pétrie d’habitude, forgée au gré des expériences de jeu – des succès comme des échecs. Ce texte implicite et mémoriel, cette « partition intérieure », pour reprendre le titre de l’ouvrage de Jacques Siron22, est à chaque nouvelle improvisation différemment interprétée. Mais ce type d’écriture mémorielle est propre à tout musicien, qu’il improvise ou non. Nous avoisinons ici la notion sémiotique de Ich-Ton, empruntée à la biologie de Jakob v. Uexküll par Eero Tarasti dans sa Sémiotique de la musique savante occidentale23. Le texte musicien, écrit à l’encre du goût personnel et à la plume de la sensibilité individuelle, entre en conflit avec tout texte musical qui s’annonce. Il lui donne un sens à partir duquel le musicien le contestera24. Paradoxalement, un improvisateur est amené à contester son propre texte musicien. Sinon, il ne fait que rééditer ad vitam aeternam la même interprétation ; il improvise toujours la même musique, donc il n’improvise pas : il compose.

- Mais le texte musicien (assez personnel) est sans cesse parasité, transformé, redimensionné par d’autres textes qui y fondent une altérité. En musique, cette paratextualité (Genette, 1987) est multiple et nombreuse. Les textes venant commenter l’œuvre, les écrits d’interprètes, de compositeurs, les émissions télévisées ou radiodiffusées, les entretiens avec les musiciens, les analyses d’œuvres, les discours esthétiques et toute l’épitextualité (id.) musicologique, sont à même d’orienter l’interprétation d’un texte musical. Le tissu social, économique et culturel qui va recevoir l’interprétation de l’œuvre est aussi une textualité avec laquelle un musicien-interprète doit savoir composer. L’intériorisation de ces normes sociales par l’interprète – ce qu’Eero Tarasti nomme le Soi dans sa sémiotique existentielle – est essentielle. L’attente du public, pour parler simplement, est toujours une préoccupation d’interprète. Il sait, en principe, se conformer à minima à l’horizon d’attente (Jauss, 1990) de son auditoire – s’il veut être entendu, il doit aussi se soucier de plaire.

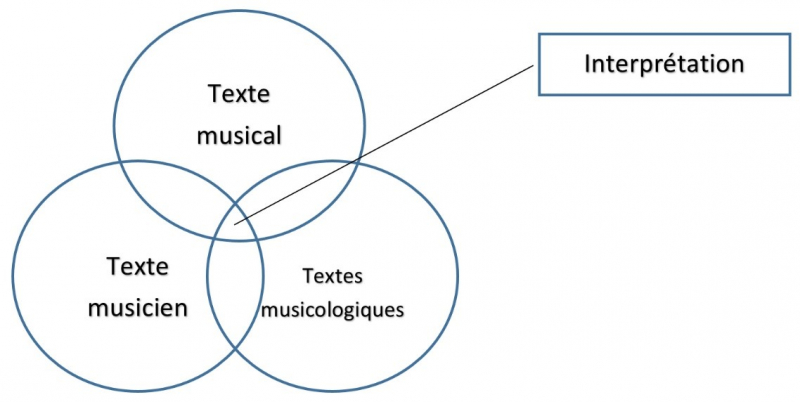

L’interprétation musicale engage donc une textualité complexe, multiple :

- le texte musical, figé sur son support.

- le texte musicien, le Ich-Ton, fiché dans la mémoire25. Il rentre en conflit avec le texte musical, et s’engouffre dans son ouverture.

- les textes musicologiques, au sens étymologique de textes tenant un discours (logos) sur la musique. Il s’agit de toute la paratextualité concourant à l’interprétation de l’œuvre et de ce fait, engagée dans l’expérience herméneutique.

… trois types de textes à la confluence desquels l’interprétation cherche sans arrêt son équilibre.

Le musicien-interprète doit composer, disons plutôt « œuvrer26» avec ces trois textualités. En fonction de la nature du texte musical, en fonction de la manière dont le texte entend-dire, le centre d’équilibre de l’interprétation est plus ou moins éloigné de sa littéralité. Le texte musical peut même s’effacer devant le texte musicien (à des degrés divers), s’il refuse de « faire coïncider une exécution quelconque de l’œuvre avec sa définition ultime27 ». Cette ouverture de l’œuvre, rendue possible par une plus grande ouverture du texte musical, s’est considérablement accrue en musique à partir des années 50 dans notre tradition occidentale. L’intrusion de l’indétermination (voire du hasard)28 dans les compositions musicales (December 1952 de Earle Brown, Klavierstück xi de Karlheinz Stockhausen, etc.) atteste d’ailleurs d’une conception moderne du rapport compositeur/interprète, mais plus encore d’une conception nouvelle du texte musical. Celui-ci ne se donne plus à comprendre comme un objet unifiant l’interprétation, mais plutôt comme « une invitation à poursuivre une pensée dont seul le branle initial nous est donné29 ». L’œuvre ouverte s’est accompagnée d’une scripturalité autre, plus abstraite, qui suscite plus qu’elle n’exige. Plus en adéquation avec les formes d’expressions artistiques contemporaines, la partition graphique stimule, sollicite l’apparition d’idées musicales chez l’interprète. Sa matérialité inachevée l’invite à « agir sur la structure même de l’œuvre, déterminer la durée des notes ou la succession des sons, dans un acte d’improvisation créatrice30. »

Aux alentours de ces mots d’Umberto Eco sur l’œuvre ouverte se noue une problématique importante pour la musicologie. Lorsque le texte musical s’ouvre ostensiblement au texte musicien, la notion d’interprétation avoisine la notion d’improvisation. Cette donnée n’avait d’ailleurs pas échappé à certains compositeurs d’œuvres ouvertes. Nous pensons en particulier à Morton Feldman et au Britannique Cornelius Cardew. Ils s’aperçurent que les interprètes de leurs partitions graphiques (Projection…/Treatise…) improvisaient librement31. Nous l’avons déjà suggéré, l’improvisation pourrait se donner à comprendre comme une interprétation d’un texte musicien, autorisée par l’ouverture béante du texte musical. Mais cela ne nous indique jamais à quel moment considérer un texte musical comme une invitation à improviser. N’est-ce qu’une question de degré d’ouverture du texte ? Ou faut-il chercher la réponse ailleurs ?

Un problème esthétique

Dans mon Étude sur l’improvisation musicale (2012), j’avais défendu l’idée qu’en dépit de leurs spécificités spatiales et temporelles, l’improvisation et la composition étaient deux facettes de la même activité créatrice. J’avais envisagé que tous les degrés étaient concevables en termes d’ouverture du texte musical – allant d’une composition « hyper prescriptive » à une improvisation absolument libre, où le texte se limite à trois mots : « ne rien préméditer ». Le tout étant un problème de « quantité » de composition et d’improvisation, et conséquemment un problème de degré de latitude (pour ne pas dire de liberté) laissée à l’interprète. Mais au fond, cette conception, si elle se défend, ne m’a jamais pleinement satisfaite. Elle égalise l’interprétation à une marge de manœuvre et à un degré de création délégué à l’interprète. C’était probablement oublier l’ambition esthétique des divers types de textes musicaux, c’est-à-dire leur propension à impulser (à favoriser) un comportement sensible particulier à leur égard. C’était aussi oublier leur affordance, c’est-à-dire leur capacité à suggérer leur propre utilisation. La partition de La Neuvième incite à interpréter ; la grille harmonique de ‘Round Midnight de Thelonious Monk invite à improviser. Pourquoi ? Différence de fonction, certes, mais surtout différence d’ambition esthétique. La Neuvième pourchasse une esthétique de la manifestation, le standard de jazz pourchasse une esthétique autre : celle du jaillissement.

Le jaillissement est la raison d’être de l’improvisation : faire jaillir les tournures et les accents encore méconnus par le musicien, voire totalement ignorés. Pour l’improvisateur, il ne suffit pas de manifester sa partition intérieure, mais plutôt de faire jaillir ce qui n’est pas encore écrit sur ses portées. Ce jaillissement, absent de l’interprétation, vient du fond ontologique de l’improvisation : la sérendipité. Elle est la « capacité, à la suite d’un concours de circonstances particulier, à trouver quelque chose que l’on ne cherchait pas, d’en comprendre l’intérêt et de décider de l’exploiter immédiatement32 ». Concrètement en improvisation musicale, la sérendipité peut correspondre à vouloir développer les idées inscrites dans le texte musicien et à en faire jaillir d’autres malgré soi ; utiliser une de ses tournures habituelles et se surprendre à en inventer de nouvelles. Ainsi, interpréter revient à dire ce que l’on entend-dire d’un texte musical, alors qu’improviser revient à se surprendre à dire ce l’on n’entendait-pas-dire du texte musicien. Jean-François de Raymond, dans son ouvrage L’improvisation parle « d’auto-maïeutique33 » pour décrire ce phénomène : s’interroger pour faire jaillir un savoir caché en soi.

Certes, ce jaillissement est occasionnel – rare, pourrait-on dire. Toutes les pratiques d’improvisation sont émaillées, et même souvent inondées d’interprétation34, car le texte musicien qui les sous-tend est – comme tout texte – simultanément fermé (par l’habitude du jeu improvisé) et partiellement ouvert, dialectique de laquelle naît le conflit propre à l’interprétation décrit dans notre introduction. De plus, le texte musical incitant à improviser est plus ou moins fermé selon les pratiques d’improvisation : ainsi, les conditions et les enjeux du jaillissement sont inégaux selon le texte musical. Par exemple l’Istikhbar, solo instrumental improvisé de la Wasla égyptienne ou du Malouf tunisien utilise des codes culturels tellement précis que l’improvisation se résume le plus souvent à un exercice de recomposition d’éléments textuels35. Exercice durant lequel l’interprète livre à l’auditeur la couleur, la teinte, le tempérament de la pièce, et laisse aussi libre cours à son imagination, en se remettant à « son goût pour illustrer essentiellement un contenu expressif personnel36 ». A contrario, l’improvisation libre, ou totale ou non-idiomatique cherche à favoriser ce jaillissement au détriment de l’habitude. Et pour ce faire, il faut apprendre à désapprendre37, comme le dit la contrebassiste et chanteuse Joëlle Léandre.

Les pratiques d’improvisation sont nombreuses, mais toutes ont un point en commun : la fortuitude – la sérendipité – oblige l’improvisateur à rencontrer (à des degrés divers selon les pratiques) le non-dit du dire et l’impensé de l’entendre-dire de son propre texte musicien, de sa « partition intérieure ». Autrement dit, elle l’oblige à découvrir malgré lui l’im-pré-vu de ce texte – lat. im-pro-visus. D’ailleurs, dans le résultat sonore, cette découverte fortuite s’entend. Elle se traduit souvent par des échecs de phrasé, par des réorientations discursives occasionnant de courtes hésitations. Dans notre Étude sur l’improvisation musicale, nous avons proposé une interprétation sémiotique de ce phénomène38. Nous avons montré que ces « artéfacts » sonores – qui survivent aux enregistrements des sessions improvisées d’ailleurs – témoignent de l’esthétique versatile et singulière du discours improvisé, résultant des trouvailles inattendues et des inventions fortuites : une « poétique » de la sérendipité, une esthétique du jaillissement, en somme.

Le champ sémantique du trajet ou du chemin caractérise pour le mieux la sérendipité : emprunter les sentiers battus et entrevoir le chemin de traverse qui mène à de lointains territoires, inconnus ou inusités. En musique, jouer une note, mais en entendre une autre, peut-être aussi, faire état de sa personnalité musicienne, mais en découvrir d’audacieuses facettes, jusqu’alors ignorées. […] Une improvisation musicale généralise ce principe, elle possède ce langage, cette poétique de la sérendipité. Une idée, puis une autre, puis une idée inattendue, encore une idée, puis une idée impromptue et originale, aller-retour obligatoire entre l’improvisateur et son intériorité, entre l’improvisateur et son imaginaire39.

Le Ich-Ton de l’improvisateur a tendance à l’emprisonner dans ses habitudes, lui procurant d’ailleurs un certain confort : celui de l’inertie ou du statuquo. Mais durant l’exécution, et contrairement à l’interprète, l’improvisateur a le devoir de combattre son propre texte musicien dans son inertie et sa latence. Cela est exigé par l’esthétique du jaillissement, dont la condition de possibilité est de dépasser ce qui a été figé par l’habitude. Ainsi, le musicien de musiques improvisées doit s’ouvrir à la sérendipité afin de faire jaillir l’imprévu de sa partition intérieure, de son texte musicien.

Revenons donc à notre interrogation : à quel moment considérer un texte musical comme une invitation à improviser ? Nous pouvons désormais la reformuler ainsi : qu’est-ce qui favorise le jaillissement au sein du texte musical ? a) Au second plan, son incomplétude – pas seulement son ouverture – et bien sûr l’incertitude qui en découle pour le musicien : un texte incomplet incite le musicien-improvisateur à le compléter dans l’instant avec son propre texte musicien. Or, l’instant favorise le jaillissement en son sein. Mais au premier plan, b) l’ambition esthétique particulière du texte. Un texte invitant le musicien à improviser ne demande jamais à se manifester autrement que de manière secondaire, implicite ou sous-jacente – et ce, en contravention avec un texte se donnant à interpréter. Dans le be-bop des années 40, par exemple, la grille harmonique des standards n’est jamais qu’une suite d’accords à partir de laquelle se déploie une ligne mélodique improvisée (le chorus). Elle reste toujours au second plan, discrète. Le musicien ne la manifeste que (très) secondairement. Elle s’efface d’ailleurs presque totalement du free jazz d’Ornette Coleman (1960). Dans la musique improvisée expérimentale, les exemples sont nombreux pour illustrer notre propos : nous pensons aux Game Pieces de John Zorn, musicien très prolifique et multifacettes, et en particulier à Cobra (1984). Les musiciens improvisent collectivement et librement à partir d’un jeu de 19 cartes ou sont inscrites des règles strictes40, ainsi qu’à partir de la gestuelle du chef d’ensemble. Celui-ci montre aux musiciens les cartes, choisies en interaction avec eux ou à sa guise, dans un ordre indéterminé. Les musiciens réagissent à ce code textuel, s’exécutent, mais en aucun cas ne le rendent manifestent. Le code reste tapi dans l’ombre ; seul ne subsiste qu’un « open endedness of form41 » comme le dit Edward Strickland, un inachèvement ouvert de la forme musicale, témoignant de l’esthétique du jaillissement, ambitionnée par le texte. Si ce texte de Cobra était rendu manifeste, rien ne pourrait jaillir de l’improvisation collective.

Si nous pouvons prétendre avoir apporté un point de vue sur les différences (esthétiques, textuelles) entre l’interprétation et l’improvisation, nous devons toutefois conclure avec prudence, eu égard à l’évidente porosité des deux notions. L’esthétique de la manifestation et l’esthétique du jaillissement, qui pour nous spécifient ontologiquement l’interprétation et l’improvisation, se télescopent sans arrêt dans l’exécution musicale, surtout au sein des musiques contemporaines ou expérimentales. Il serait peut-être inopportun de vouloir fixer une limite inférieure ou supérieure à l’interprétation et à l’improvisation, de trancher la question de manière trop abrupte. À l’épistémologie de la « limite », nous préférons l’épistémologie de « l’interface », du « lieu d’échange ». De plus, nous l’avons dit, le problème n’est pas tant quantitatif que qualitatif : il est de nature esthétique. Ainsi, l’interprétation et l’improvisation se singularisent quant au comportement sensible prescrit par le texte musical, et quant au comportement sensible adopté par le musicien à son égard. En ce sens, interpréter et improviser ne sont pas seulement des modalités de l’art, socialement codifiées, mais aussi, chacune à leur manière, des arts de vivre.

Première publication en novembre 2016