À l’heure des restrictions budgétaires publiques et de la précarisation des conditions de travail des artistes, tous registres confondus, le format de la conférence-performance n’est pas sans atouts : moins contraignant en termes techniques, moins lourd en termes économiques, il peut aussi aisément se déplacer en dehors des murs du théâtre, permettant ainsi aux lieux d’accueil et de production de remplir une partie de leur mission d’action culturelle. Si l’on assiste donc à un « engouement […] pour la forme conférence1 », il ne faut pas négliger ces arguments qui en font une forme attractive pour des scènes tentant de maintenir une programmation malgré les baisses de subventions.

Mais, si la conférence-performance est bel et bien un signe des temps, elle ne peut être uniquement le symptôme d’une économie théâtrale exsangue. On sait trop le rôle expérimental et avant-gardiste de la performance dans l’histoire de l’art pour ne pas soupçonner que cette déferlante des conférences performatives soit bien plus qu’un simple effet de mode : alors de quoi la conférence-performance est-elle le nom ? Vers quels changements des pratiques scéniques fait-elle signe ? Que dit-elle aujourd’hui de la création théâtrale ?

Comme l’indique le titre de cette contribution, mon hypothèse sera la suivante : la conférence-performance, telle qu’elle est pratiquée par les trois artistes de mon corpus, relève d’une pratique dramaturgique liée à l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Pour paraphraser le titre d’un ouvrage de N. Katherine Hayles2, les deux spectacles que j’étudierai ici témoignent d’une pratique de l’écriture et de la création scénique en milieux numériques : chaque artiste trouve ainsi dans l’adoption de la conférence comme modèle de représentation une forme adéquate, d’une part à une pratique artistique liée aux environnements numériques3, d’autre part à la tenue d’un discours sur ces environnements, comme je l’exposerai plus loin.

En 2009, alors que le centre Georges Pompidou, à Paris, mettait à l’honneur la conférence-performance, au sein d’une programmation festivalière, Jean‑Philippe Antoine s’interrogeait dans un texte de présentation de l’événement : « L’hypothèse d’une actualité singulière de la conférence-performance pose la question de sa pertinence par rapport à l’époque. Pourquoi, sans dater d’aujourd’hui ni même d’hier, ce dispositif acquiert-il maintenant une densité neuve ?4 ». Si l’une des spécificités de la conférence est la transmission d’un savoir quel qu’il soit5, comment douter que l’ère numérique, qui a marqué un tournant dans l’âge de la propriété des connaissances6, ne puisse avoir sur elle une influence considérable ? À partir de l’hypothèse présentée plus haut, je tenterai de mettre en lumière les nouveaux usages des connaissances liés au web et l’adoption du modèle de la conférence dans un cadre théâtral, en analysant la façon dont les environnements numériques ont configuré le travail dramaturgique des trois artistes présentés ici et, au-delà, comment le dispositif même qu’ils mettent en œuvre est le fruit tout à la fois d’un usage réflexif, d’une expérimentation et d’une critique de, par et avec ces environnements. Je m’appuierai pour cela sur deux spectacles : I am 1984, imaginé en 2008 par le duo Giuseppe Chico-Barbara Matijevic7 à partir de l’histoire personnelle de cette dernière, seule interprète en scène, et Un Faible degré d’originalité8, créé en 2013 par Antoine Defoort, autour de la question du droit d’auteur9.

Danseuse et comédien, Barbara Matijevic et Giuseppe Chico ont fondé en 2008 la compagnie Premier stratagème au sein de laquelle ils proposent des formes spectaculaires à mi-chemin entre la danse, le théâtre et la performance. I am 1984 est l’un de leurs premiers spectacles réalisés ensemble, selon un dispositif reconduit durant plusieurs années : écriture à quatre mains puis interprétation par Barbara Matijevic et mise en scène par Giuseppe Chico. La pièce étudiée ici met en parallèle l’histoire personnelle de « BM », en ex-Yougoslavie où elle a grandi et une histoire culturelle des États-Unis.

Issu d’une formation universitaire en arts plastiques, Antoine Defoort appartient à une coopérative de spectacles intitulée L’Amicale de production fondée en 2010. Association à géométrie variable, l’Amicale porte aussi bien des spectacles théâtraux que des installations, des performances ou des événements liés à la pédagogie. Après le succès critique et public de Germinal10, Antoine Defoort souhaitait revenir à une forme simple et à un travail plus solitaire, ce qui l’a conduit d’une part à créer un « seul en scène », d’autre part à renouveler en partie son équipe. De ce désir est né Un Faible degré d’originalité11, dans lequel l’auteur-interprète s’intéresse aux mutations contemporaines du droit d’auteur.

On notera d’emblée que l’interdisciplinarité caractérise ces trois créateurs venus d’horizons artistiques divers et revendiquant une pratique touche-à-tout12 qui refuse de se laisser classer aisément dans un genre plutôt qu’un autre. Ces conférences-performances s’inscrivent ainsi dans une recherche formelle au carrefour de plusieurs pratiques.

Conférence ou spectacle ?

La dimension économique fut déterminante dans le processus de création d’Un faible degré d’originalité. Posée dès le départ comme un choix de création, elle devait agir comme une contrainte forte sur la réalisation de la scénographie notamment : il s’agissait de faire tenir le décor « dans une valise », comme en atteste le memo technique13, et de pouvoir ainsi partir en tournée à deux (interprète et régisseur), en train. De la même façon, la fiche technique de I am 198414 révèle des besoins tout à fait modestes : table, tabouret, sortie son, six heures de répétitions. Ces deux fiches techniques font toutefois état d’une nécessité primaire : celle d’une scène dont les dimensions, plutôt réduites, sont indiquées, et de certaines de ses caractéristiques. Barbara Matijevic et Giuseppe Chico ont également besoin d’un tableau noir aux dimensions importantes (5m/2,5), Antoine Defoort demande pour sa part un tapis de danse blanc sur le plateau. Mêmes limités, les besoins techniques relèvent d’une pratique théâtrale professionnelle, plaçant d’emblée Un faible degré d’originalité et I am 1984 du côté de la forme spectaculaire.

Les deux spectacles revendiquent d’ailleurs la conférence comme « modèle » de représentation, c’est-à-dire comme forme dont ils peuvent aisément emprunter – et détourner – les codes, au profit de leur dramaturgie. Je reprends ici la définition de « modèle de représentation », telle que l’expose Joseph Danan, dans son introduction à l’ouvrage collectif Écrire pour le théâtre aujourd’hui : « infiniment plus souple que le genre et la forme préétablie », le modèle est « instable voire insaisissable, labile, spectral, non contraignant surtout, pouvant imprimer sa marque à (ou laisser une trace dans) certains aspects ou certaines parties de la pièce15 ». Sorte de « scène imaginaire16 », le modèle de représentation se cherche et se trouve actuellement au-delà des frontières mêmes du théâtre : Joseph Danan évoque ainsi longuement l’écriture de Samuel Beckett dont on sait ce qu’elle doit à la télévision ou à la radio, par exemple17.

Qu’en est-il pour les artistes étudiés ici ? Barbara Matijevic et Giuseppe Chico expliquent d’emblée que « I AM 1984 utilise le dispositif de « représentation » propre à une conférence (en explorant la convention entre le conférencier et le public) en vue d’établir un échange d’informations18 ». La performance est bel et bien jouée par une interprète seule en scène, s’adressant directement au public. Le tableau noir souligne encore, s’il était besoin, la référence explicite à ce mode de transmission du savoir.

Antoine Defoort revendique lui aussi explicitement le statut de « conférence » : « Un faible degré d’originalité, c’est une conférence19 », indique-t-il sur son site internet. Ambitionnant de « retracer la rocambolesque histoire des droits d’auteurs du xve siècle à nos jours », le spectacle propose un dispositif d’adresse frontal, un tableau, auquel vient s’ajouter un pupitre qui complète efficacement le dispositif « conférence ».

Pour chacun de ces artistes, l’adoption de ce modèle de représentation dénote une volonté de transmission ainsi qu’un discours critique. Conférence « historique » et « autobiographique », I am 1984 vise à convoquer le « savoir-catalogue » de chaque spectateur, en activant çà et là des souvenirs d’événements liés à l’« histoire, [la]culture populaire, [l’]art, [la] science,[les] jeux vidéo, [les] films, [la] musique ». Le jeu sur les mécanismes d’association sur lequel se construit la dramaturgie du spectacle vise à critiquer un certain type de discours politique et médiatique : l’opération de connexion entre les événements et les effets disparates qui en découlent sont considérés comme :

un modèle d’intelligibilité central au discours politique actuel [qui] est aussi comique que tragique. [Cette opération] tente de donner du sens aux événements, aux situations ambiguës et dramatiques, de faire un Récit intelligible à partir des contradictions et transformations qui affectent le monde en continu, en vue de libérer la pression insupportable des contingences de la réalité. Une forme post-moderne de catharsis20 ?

La visée didactique d’Un faible degré d’originalité est également prégnante à travers la dimension historique du propos : Antoine Defoort retrace, de manière simplifiée, l’histoire du droit d’auteur, de son invention en Angleterre au xviiie siècle à ses plus récentes mutations. Il illustre chacune des étapes de cette histoire à travers des petits dialogues humoristiques ou le récit de cas rocambolesques comme celui de Maurice Ravel. Dès les premières lignes de présentation, la teneur critique du propos est manifeste :

Institution tricentenaire mise en place pour stimuler la création artistique, le droit d’auteur se fissure aujourd’hui sous le poids de l’appareil répressif érigé par les ayants-droits et multiples intermédiaires qui en sont de facto les premiers bénéficiaires, et s’émiette sous les clics d’une horde de contrefacteurs opérant en toute tranquillité depuis leur canapé21.

Les deux formes présentées ici ont été créées et diffusées principalement dans des circuits d’arts vivants (danse, théâtre). Elles revendiquent un statut mixte : chez Barbara Matijevic et Giuseppe Chico, la conférence est envisagée comme modèle de « représentation » et la description que fait Antoine Defoort de son spectacle joue de la duplicité du format : « Un Faible degré d’originalité, c’est une conférence, c’est également un spectacle ». La lecture des fiches techniques confirme que ces formes requièrent un théâtre en ordre de marche ; elles s’inscrivent d’ailleurs dans la catégorie « spectacles » des programmations et sont proposées selon la grille tarifaire habituelle. Peu d’ambiguïté dès lors : la conférence est une forme dramaturgique que l’on adaptera aux besoins de la création théâtrale. Toutefois, il est significatif de relever que ces conférences-spectacles interviennent à des moments significatifs du parcours de chacun des interprètes : l’adoption du format conférence semble ainsi relever d’une volonté d’affirmation d’une pratique, de sa nature et de ses enjeux.

Chez Chico et Matijevic, c’est la rencontre avec le travail d’Éric Duyckaerts qui sera déterminante. À un moment des répétitions où se font sentir des blocages dramaturgiques, cette découverte est salvatrice :

À l’époque, on est tombés amoureux d’un artiste performer plasticien – donc rien à faire avec le théâtre, rien à faire avec la danse – Éric Duyckaerts. Et on a donc investi le régime de parole qui était celui que proposait Duyckaerts, celui de la conférence ; il nous a semblé que c’était une façon pertinente de poursuivre nos parcours, nos recherches22.

La filiation avec l’artiste belge est intéressante car elle est placée du côté des « parcours » – l’aspect performatif du travail de Duyckaerts permettant ici de créer une zone de rencontre entre la formation du comédien et celle de la danseuse – et du côté des « recherches » : l’emploi du terme n’est sans doute pas anodin pour deux artistes qui investissent les thématiques de leur spectacle de manière assez rigoureuse et en sollicitant fréquemment le monde universitaire. C’est donc à la fois comme mode de transmission d’un savoir et comme pratique esthétique à part, singulière, qu’est adoptée ici la conférence-performance. Ce modèle sera décliné par la suite, et dans une moindre mesure, avec les spectacles Tracks (2009) et Forecasting (2011).

Pour Antoine Defoort, Un Faible degré d’originalité est un spectacle solo, créé dans la foulée du succès critique et public de Germinal (2012). La nécessité de revenir à une économie de personnes et de moyens dans le processus de création se conjugue ici au vif désir d’ouvrir un espace de réflexion autour d’un sentiment qui tient de la revendication : l’urgence de re-penser, re-fonder les droits d’auteurs, à l’ère du numérique. Le modèle de la conférence apparaît alors comme une opportunité permettant de réunir ces deux impératifs.

D’une dramaturgie de la navigation à la conférence comme modèle dramaturgique

Au-delà de la seule opportunité que constitue, à un moment de leur parcours, la conférence-performance, c’est aussi une certaine pratique dramaturgique en environnement numérique qui semble conduire ces artistes vers celle-ci.

Internet constitue aujourd’hui l’une des ressources principales pour les recherches dramaturgiques qui précèdent l’entrée en répétitions ou qui les accompagnent. Les artistes n’échappent en cela pas au phénomène de la généralisation des usages du web et peut-être ne le dit-on pas suffisamment : les modalités d’une recherche internet sont assez différentes d’une recherche documentaire livresque, les modalités de lecture le sont également, tandis que les sources sont plus nombreuses et diversifiées23. Comme l’explique Caroline Ladage, la recherche d’informations sur le web s’impose à la fois comme solution et comme problème :

D’un côté, Internet constitue une formidable infrastructure pour la démarche d’enquête, à laquelle elle ouvre la perspective de parcours d’études et de recherches inédits. D’un autre côté, l’usage fécond et contrôlé de cette infrastructure décisive ne va pas de soi, parce que les ressources qu’on y propose sont souvent incertaines, mais aussi, paradoxalement, parce que, en dépit de leur facilité d’accès, ces ressources se révèlent d’un emploi souvent délicat. Enquêter pour savoir en utilisant Internet comme infrastructure d’enquête nécessite donc des connaissances particulières sur le fonctionnement d’Internet. Réciproquement, rechercher des informations sur Internet dans le cadre d’une enquête influe potentiellement sur le développement de cette enquête24.

Chez Barbara Matijevic et Giuseppe Chico, le site de référence du spectacle fut la page Wikipédia de l’année 1984 ; les deux auteurs la considèrent comme leur « source » principale et dans un courrier électronique qu’il m’a adressé le 10 juillet 2019, Giuseppe Chico écrit :

tout a commencé ici

https://en.wikipedia.org/wiki/1984

et de lien en lien on a écrit la pièce

Pour I am 1984, la page Wikipedia fait ainsi office de source d’informations mais aussi de motif dramaturgique : la liste et le l’hyperlien deviendront en effet des modèles pour l’écriture de la pièce. La création à partir de cette méthodologie inaugure pour les deux artistes un cycle au long cours : les spectacles suivants s’intéresseront aux tutoriels YouTube et les recherches dramaturgiques prendront la forme de playlists interminables, classées assez rigoureusement.

Pour Antoine Defoort, Internet fut à la fois un prétexte et un terrain d’investigation. Prétexte, car c’est d’abord de sa pratique du téléchargement de biens culturels25 que naît l’envie d’un spectacle autour de la question des droits d’auteurs. Le sujet même d’Un faible degré d’originalité est ainsi en lien direct avec l’économie du numérique car, comme le rappelle Jamyl Sayah :

Pour tous ceux qui s’intéressent à la problématique de la mutation du droit, l’impact de la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la configuration des ordres juridiques a ouvert un champ d’investigation presque illimité 26.

Terrain d’investigation ensuite car, dans une première version de la conférence, Antoine Defoort envisageait d’intégrer à son exposé l’ensemble des possibilités offertes par Internet en termes de refonte des droits d’auteurs : creative commons, licence globale, mécénat global, crowfunding… Une page web témoigne d’ailleurs de ces recherches et de quelques-unes des lectures faites par l’artiste en vue de cette création : http://amicaledeproduction.com/fdo/. Quelques liens nous permettent de naviguer d’une référence à l’autre ou de retrouver le site officiel de la compagnie ainsi que les vidéos de la chaine Vimeo de l’Amicale de production.

Si donc les trois artistes ont largement mis Internet à contribution comme ressource bibliographique et dramaturgique, cet usage s’est inscrit assez différemment dans leurs processus de création respectifs, produisant des écritures très disparates et deux dramaturgies distinctes.

Un faible degré d’originalité s’émancipe radicalement des procédés de navigation en vigueur sur le web. Au contraire, il semble même que le conférencier Defoort tente de pallier l’errance qui peut être celle de l’internaute confronté à une masse d’informations pléthoriques et non hiérarchisées. En effet, c’est à un véritable parcours guidé qu’il nous convie, nous faisant passer selon un ordre soit thématique, soit chronologique d’un élément à l’autre. À l’organisation horizontale qui domine sur Internet – aucune priorisation entre les différents éléments d’une même thématique, passage d’un sujet à l’autre par proximité thématique – Defoort substitue donc une organisation chronologique, invitant à une « randonnée conceptuelle », comme on peut l’entendre à la fin de la huitième minute de la conférence :

Et du coup ce projet le voici ! Ou plutôt non, ne le voici pas ; dans la mesure où ce ne serait pas vraiment un projet et ce serait plus, mettons, une randonnée…

On va essayer de se représenter les droits d’auteur comme un massif montagneux ; avec des crêtes, des plateaux, des alpages, des torrents, des vallées… Un massif montagneux, dans lequel je vous propose que l’on se promène pendant une heure ou un peu plus. Juste vous préciser que je n’ai pas de formation et encore moins de diplôme d’accompagnateur de moyenne montagne, je suis vraiment juste un promeneur du dimanche, un amateur de randonnées conceptuelles ; tout ça pour vous dire que je n’ai aucune compétence en matière de droit, d’économie… Mais le truc, c’est que j’aime beaucoup cet endroit, ce massif des droits d’auteurs, qui, de prime abord, c’est vrai, peut paraitre un peu austère, mais vous allez voir qu’il y a vraiment de beaux coins27…

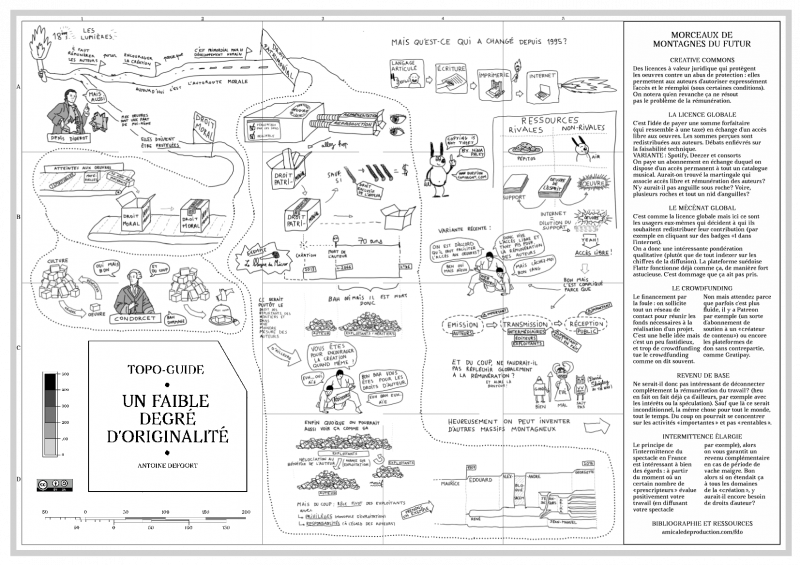

Ainsi le spectateur suit un sentier balisé contrairement à l’internaute qui a la liberté – ou bien plutôt l’illusion de liberté28 – de passer d’un sujet à un autre, au gré de ses envies. En adaptant une métaphore topographique, Antoine Defoort donne véritablement un « sens » à sa dramaturgie. Cette randonnée est transcrite sur une carte distribuée à la sortie de la salle et sur laquelle on retrouve le parcours effectué par l’artiste et les spectateurs durant la conférence. La carte est intitulée « topo-guide », filant encore la métaphore de la randonnée pédestre :

Figure 1

Topo-guide réalisé par Antoine Defoort pour le spectacle Un Faible degré d’originalité, 2013.

Crédit : A. Defoort.

À cette première partie « randonnée » devait initialement succéder une partie « interactive » qui avait pour ambition de mettre en place un dispositif de vote, via une application smartphone, concernant l’ensemble des possibilités de refonte des droits d’auteur déjà citées. Convaincu que celle-ci est nécessaire, le performeur souhaitait que la conférence s’incarne comme un espace de réflexion collaborative autour de ces propositions qui présentent, selon lui, des avantages et des inconvénients. La conférence devait donc permettre une interactivité, productive si possible, autour de problématiques auxquelles nous sommes tous, plus ou moins, confrontés. Et c’est bien dans ce « moins » que réside l’une des premières raisons qui conduisit finalement à l’abandon de ce dispositif de vote et de cette partie consultative : d’une part Antoine Defoort regretta de constater, au cours des premières représentations publiques, que la majorité des spectateurs, au mieux approuvait fermement ses dires, au pire éprouvait une forme de sympathie à l’égard de ce qu’il semblait considérer comme l’utopie d’un jeune artiste idéaliste29. De plus, il est évident que peu de personnes dans les assemblées théâtrales bénéficiaient d’un degré de connaissance très élevé sur cette question juridique particulière.

Dès lors l’infaillible artificialité de l’échange entre la salle et la scène le conduisit à abandonner ce qui n’était qu’un simulacre de collaboration, la traversée historique proposée n’ayant vraisemblablement pas suffi à amener chaque spectateur à son niveau d’expertise sur la question. La résistance de l’espace théâtral à ce type de transgression de la frontière scène-salle est encore venue s’ajouter aux raisons de cet abandon : si l’adresse directe prédomine dans la conférence-performance, elle n’en reste pas moins aussi un code comme un autre de l’exercice théâtral. Changer, en fin de parcours, la nature même de la relation scène-salle instaurée durant plus d’une heure par celui qui jouait à faire le conférencier, n’était pas chose aisée et s’accompagnait inéluctablement d’une certaine facticité qui embarrassa l’interprète au point de supprimer tout bonnement cette partie.

I am 1984 sonne comme une déclaration d’intention : date de naissance de l’interprète Barbara Matijevic, 1984 est aussi évidemment un clin d’œil au roman de Georges Orwell, considéré comme une « référence du roman d’anticipation, de la dystopie, voire de la science-fiction », ainsi que nous le rappelle la notice Wikipedia qui est, sans surprise, la première à apparaître lorsque l’on entre « 1984 » dans n’importe quel moteur de recherche. De fait, la fable déployée dans la performance de Chico-Matijevic fait une place importante à des événements de la culture populaire et médiatique, telle que la trilogie Star Wars, la première publicité pour Mac réalisée par Ridley Scott, les premiers jeux d’arcade, etc. L’année 1984 à travers laquelle ils emmènent les spectateurs est donc tout à la fois la page Wikipedia recommandée par le moteur de recherche, mais aussi « leur » année 1984 comme le souligne le caractère autofictionnel du spectacle, BM nous racontant comment elle vécut l’ouverture des Jeux Olympiques de Los Angeles le 28 juillet de cette année-là, depuis son pays natal, l’ex‑Yougoslavie :

Ce jour-ci John Williams30 dirige lui-même et pour la dernière fois le Walt Disney Orchestre symphonique, sur l’énorme plateau du Los Angeles Memorial Coliseum : un événement suivi par 2 milliards et 600 millions de spectateurs, moi comprise. À l’époque j’ai six ans, et la seule chose dont je me souviens est la mascotte des jeux : Sam, le perroquet31.

La façon dont s’articule cette première séquence – et d’autres par la suite – renvoie au modèle de la navigation sur le web. BM déplie en effet, à partir d’un seul événement, une suite d’informations, comme l’on passerait d’un lien à un autre : de la devise latine qui ouvre la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques depuis l’Antiquité, on passe au nom attribué à Los Angeles, la « cité des anges », par les tribus amérindiennes Tongva et Chumash – dont on apprend au passage qu’elles croyaient faire avancer les étoiles en se racontant les mythes la nuit – puis au nom du compositeur de la musique de cette même cérémonie d’ouverture, John Williams ; nom qui va lui-même entraîner une autre série d’informations (il est aussi le compositeur de Star Wars qui est une saga de l’espace, etc.). Plus loin encore, Barbara Matijevic égrène une liste d’artistes morts en scène ; la séquence renvoie au contenu des sites consacrés au sujet.

Au-delà de ces identités, presque photographiques, l’écriture de I am 1984 se déploie véritablement comme une dramaturgie de la navigation, c’est-à-dire comme une dramaturgie qui fonctionne par association d’idées et permet de sauter d’un événement à un autre, comme l’hyperlien nous permet de passer d’un site à un autre, d’une information à une autre :

Dire d’un texte de théâtre, d’une mise en scène ou d’une chorégraphie qu’ils sont hypertextuels, c’est reconnaître en eux une construction qui n’est pas linéaire, une écriture du fragment. Dans la multiplicité des signes offerts, parfois jusqu’à saturation, le spectateur doit tracer son propre chemin, ne retenir de façon impressionniste que les éléments qui l’ont marqué, et se faire ensuite une idée globale du spectacle, à partir de cette perception partielle et partiale32.

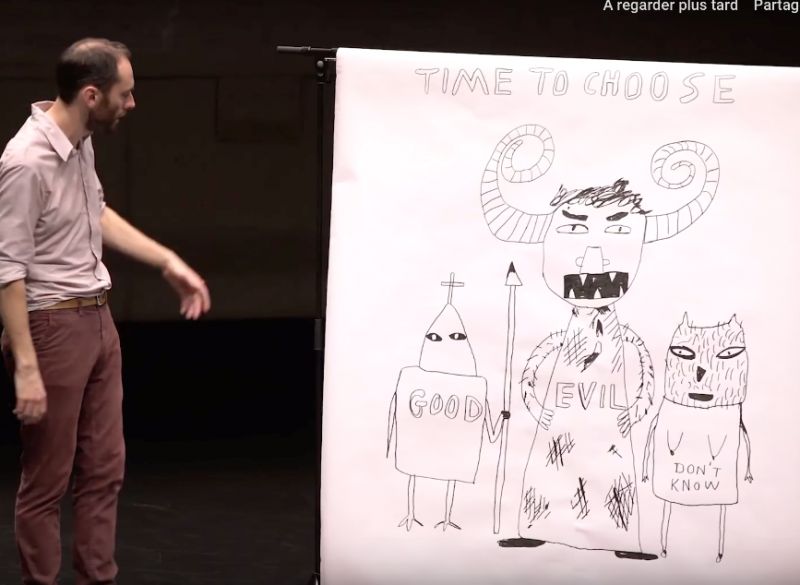

L’exécution d’un dessin en direct va donner à voir la progression de cette navigation en procurant des repères au spectateur qui peut à tout moment revenir en arrière ou créer lui-même des associations entre tel croquis et tel nom, entre tel nom et telle date, etc. ; en effet, les objectifs de cette action picturale semblent tout à fait didactiques, la comédienne s’appliquant à matérialiser l’objet de son discours à travers un schéma simple, reconnaissable pour tous. La trilogie Star Wars est, par exemple, représentée par le dessin schématique du casque d’un des personnages emblématiques de la série, Dark Vador. Ces signes ne sont jamais effacés et s’additionnent les uns aux autres, tout au long de la représentation, la comédienne traçant des traits entre les différents croquis – à l’image de l’enseignante mettant en avant une relation entre deux éléments.

Le dessin quitte alors la seule dimension spatiale pour entrer également dans la dimension temporelle du déroulement de la représentation et matérialiser la progression de cette dramaturgie hypermédiatique. Dans un jeu qui se veut toujours très distancé – la comédienne reste face public, son visage exprime très peu d’émotions et son ton reste égal du début à la fin de la performance – BM esquisse un espace narratif entre le pays européen et communiste dans lequel elle a grandi et cette Amérique rêvée qu’elle observe à travers l’écran de sa télévision, entre son histoire personnelle et une histoire possible des médias dans la dernière partie du xxe siècle.

La stratégie dramaturgique y est donc totalement différente de celle qu’adopte Antoine Defoort : si celui-ci prend le contre-pied de l’organisation des connaissances sur le web, Barbara Matijevic et Giuseppe Chico jouent plutôt sur les effets de cette désorganisation en l’exacerbant.

Figure 2

Barbara Matijevic dans I am 1984, spectacle de G. Chico et B. Matijevic (2008).

Crédit photo : Julien Correc.

Le dessin, « sorte de carte mentale », comme les auteurs le qualifient eux-mêmes dans la présentation de leur spectacle, donne à voir cette impossible hiérarchisation des contenus de savoir. En effet si, comme je le disais plus haut, les liens tracés avec assurance et autorité entre les différents éléments du dessin associés au ton docte de Barbara Matijevic, paraissent dans un premier temps mûrement réfléchis, il s’avère assez rapidement que ce jeu devient de plus en plus fantaisiste et que ces associations graphiques ne répondent plus à une logique narrative linéaire mais mettent en valeur l’arbitraire de ces relations, comme si le récit devenait intenable face à la masse d’informations.

Dispositif scénique : le dessin comme remédiation

Si la présence du dessin tient de l’esthétique de la conférence professorale, elle est, à l’heure de l’hégémonie du powerpoint, tout sauf anecdotique.

Chez Antoine Defoort, le dessin est ainsi présent sous plusieurs formes :

- sur le plateau, un dessin fixe est visible, tout au long de la représentation, sur un grand paper board ;

- lors d’une séquence le performeur a également recours au dessin pour illustrer une petite chanson en anglais sur le droit d’auteur ;

- enfin, à l’issue de la conférence, un « topo-guide » est distribué à l’ensemble des spectateurs.

Figure 3

Figure 4

Captures d’écran du spectacle Un Faible degré d’originalité (A. Defoort, 2013). Le dessin reproduit ci-dessus est une œuvre de David Shrigley.

Chez Matijevic-Chico, le dessin est réalisé en direct, au fur et à mesure de la performance. Voici à quoi il ressemble à l’issue de la pièce :

Figure 5

I am 1984, spectacle de G. Chico et B. Matijevic (2008).

Crédit photo : Julien Correc.

Qu’il s’agisse du dessin final de I am 1984 ou du topo-guide d’Un Faible degré d’originalité, ils attestent tous deux d’un processus, celui qui construit, dramaturgiquement, la progression du spectacle. Témoignage de ce qui a présidé à l’élaboration de l’agencement final, le dessin – document de travail – est intégré au dispositif scénique comme trace du déroulement temporel de la représentation, tout autant que de l’élaboration progressive d’un raisonnement. Dans son introduction à un dossier consacré aux relations entre arts scéniques et bande dessinée33, Julie Sermon rappelle que l’histoire sémantique du terme associe tout à la fois l’idée de production graphique et de projet : le dessin est aussi « dessein », « représentation mentale, d’une forme présente à l’esprit ou à l’imagination de l’artiste34 », témoignage d’un processus spéculatif. Outil de travail en commun, dans le cas du topo-guide de Defoort, le dessin devient également une trace transmise au spectateur et reprend visuellement la métaphore de la randonnée.

Venant d’artistes qui ont développé par ailleurs une pratique scénique liée aux technologies numériques35, la présence du dessin à main levée s’impose aussi comme une forme de remédiation : comme le rappelle Julie Sermon, le terme de remédiation « désigne un processus (cognitif, pédagogique, environnemental ou managérial) visant à corriger et/ou réparer les déficiences ou les défauts d’une personne ou d’un système36 ». La remédiation dans le champ du théâtre vise ainsi à déconstruire les horizons d’attente en déjouant les normes esthétiques et les valeurs dominantes. Ainsi le recours au dessin me semble s’inscrire dans un double phénomène, celui d’une remédiation et d’un recyclage médiatique : utilisé d’abord pour éviter d’avoir recours à la projection vidéo – considérée ici comme norme esthétique – il s’apparente aussi à un geste archéologique puisqu’il réactive une technique ancestrale et l’adapte à un environnement actuel. Particulièrement adapté aux dramaturgies médiatiques37 développées par les artistes de par sa malléabilité, son exécution directe, le dessin s’impose ainsi à la fois comme trace résiduelle d’une esthétique, celle des digital performances, à laquelle se rattachent habituellement les travaux de ces trois artistes, et comme alternative aux pratiques habituelles.

Reprenant les principales caractéristiques de l’écrit multimédiatique des digital performances, ces deux pièces les dépassent et en déjouent les normes, en adoptant précisément un modèle discursif ancien, celui de la conférence. Car si Antoine Defoort, Barbara Matijevic et Giuseppe Chico puisent leur inspiration du côté de la base de données, si leur dramaturgie se confronte à l’inépuisable stock d’informations que constitue le web, ils tentent aussi de lui donner sens. A cet égard le motif topographique adopté par Defoort est tout à fait sensible, comme l’est le modèle du « récit de soi » de la performeuse BM : déroulant son enfance, elle donne véritablement « sens » à ce qui relève de l’information. Mais ce faisant, BM met en valeur la fragilité de la construction identitaire dans une société où celle-ci n’est plus que l’agrégat de « choix de valeurs dans un certain nombre de menus prédéfinis », comme le relève Lev Manovich dans Le Langage des nouveaux médias38.

Par là, le théâtre affirme encore et toujours son caractère d’hypermedium, c’est-à-dire sa capacité à s’approprier pratiques et techniques exogènes pour travailler à son propre renouvellement et inaugurer des dramaturgies de son temps. Associant des modèles de représentation non artistiques à des contenus informatifs récents, hybridant les dispositifs scéniques en actualisant des supports médiatiques anciens, les trois artistes présentés ici déjouent les usages du web, participant ainsi de ce que le sociologue Dominique Cardon appelle de ses vœux :

Il est des moments où les internautes choisissent le confort du guidage et d’autres où ils débrayent pour explorer et se perdre. La réduction de leurs pratiques à des automatismes comportementaux fait oublier que les usages d’Internet ne cessent de se complexifier, de s’intellectualiser et de devenir en eux-mêmes des objets réflexifs. […] Il est encore temps de dire aux algorithmes que nous ne sommes pas la somme imprécise et incomplète de nos comportements39.