Introduction

Si l’idée de grâce est tout particulièrement associée à la Renaissance1, elle semble pourtant continuer de se développer dans un certain nombre d’œuvres contemporaines. S’agit-il d’un concept encore opérant aujourd’hui ? Pour tenter de répondre à cette question, nous esquisserons les jalons d’une définition, mais, dans un premier temps, nous reviendrons sur l’approche sensible, phénoménologique, qui nous a conduit à proposer cette réflexion. En effet, c’est particulièrement l’expérience d’un matin de novembre 2021, au cabinet des arts graphiques du Centre Pompidou, qui nous a conduit à réfléchir à la pertinence de convoquer cette notion aujourd’hui. Travaillant sur des dessins de Giuseppe Penone pour un projet autour de L’Arbre des voyelles2, nous demandions à consulter un autre ensemble de l’artiste vu dans la base de données numériques de la récente donation3 qu’il fit au Centre. Capelli neri… un soffio4 nous est apparu déposé sur la large table blanche, sans cadre, sans hiérarchie, sans tenir compte de l’ordre. Avec la conservatrice, Laetitia Pesenti, nous commencions à réorganiser ensemble les feuillets afin de recréer leur présentation. Dans la lumière d’hiver, les dessins semblaient comme du vent, vivant, bougeant, muant, laissant sur nos doigts et dans nos rétines une impalpable sensation qui était moins due à ce qu’ils représentaient qu’à ce qui émanait d’eux. Avec Capelli neri… un soffio, Giuseppe Penone contribuerait-il à renouveler une esthétique de la grâce ? À la fois don et charme, la grâce est étymologiquement la charis grecque – le charme, la bonté et la reconnaissance – et devient une faveur accordée par Dieu. Si elle conserve toujours l’idée du don, au sens contemporain elle se dévêt de sa dimension religieuse – le don divin – pour garder ce quelque chose d’impalpable qui, contrairement à l’idée de beau classique, n’est pas mesurable ou quantifiable par quelques proportions ou règles. La grâce semble transcender toute forme en l’animant d’un souffle dont on ne connaît l’origine et donner vie aux éléments qu’elle traverse. C’est ici particulièrement par le biais des fluides que sera abordée l’idée de grâce. Les fluides, l’eau, mais aussi les processus analogiques entre les éléments et le vivant, tous les mouvements, qu’il s’agisse de flux sereins ou, à l’inverse, de surgissements liés aux catastrophes d’un cataclysme. Seront mises en relation les œuvres de Giuseppe Penone et de Léonard de Vinci, pour tenter de montrer l’enracinement de l’une en l’autre, les échos et développements, les ramifications et interprétations. Nous pourrons observer la grande proximité entre les recherches de Léonard de Vinci sur les fluides que mettent en évidence ses dessins de chevelure5 et Capelli neri… un soffio de Penone. Puis, progressivement, ce sont les échos entre leurs textes, les recherches, les dessins des deux artistes qui nous ont semblé se rejoindre. Enfin, c’est la façon dont leurs textes éclairent leurs pratiques, les thématiques (l’eau, les fluides, l’œil), comme la manière dont le phrasé conduit le flux vital dans le rythme de leur langue, qui nous a conduits à y repérer des similitudes. Textes et images se mêlent, leurs lignes deviennent l’un puis l’autre, dans des allers-retours qui enrichissent de vitalisme et de grâce les traits qui parcourent leurs feuillets.

De l’écart naît la sprezzatura

En 1999 Giuseppe Penone écrivait : « Le besoin d’élaborer, de comprendre l’image que je produis m’incite à noter des pensées qui n’ont de valeur qu’à côté du travail. Le sens de mes écrits est incomplet si on ne les lit pas en pensant à mes œuvres.6 » Dans la suite de ce texte, il explique la dimension politique, ou du moins la forte réaction à un système politique7 qui lui interdisait, disait-il, l’indifférence. Puis, précisant les raisons qui l’ont conduit à travailler avec les matériaux naturels et à refuser l’emploi de produits de la société de consommation, il conclut : « La volonté d’un rapport d’égalité entre moi-même et les choses est à l’origine de mon travail. L’homme n’est pas spectateur ou acteur, il est nature.8 » C’est cette force particulière de la nature qu’il capte pour la mettre en œuvre dans ses productions. Capelli neri… un soffio est exemplaire en ce sens. Il s’agit d’une œuvre dont une grâce toute particulière semble émaner, comme un pur fluide de la nature. Datée de 1974, elle est composée de treize formats A4 (21 x 29,7 cm) indissociables. Ce que l’on voit, ce sont des empreintes de mèches de cheveux – celles de Penone – qui apparaissent grâce au frottage à la mine graphite, puis redessinées et numérotées de un à treize. Une inscription en italien chaque fois différente y apparaît (ici traduites) :

Des Cheveux noirs… un souffle,

Idées éparses

Pensées

Souvenirs dans le vent

Caresses dans l’air

Au-dessus du regard

L’Espace incurvé

Vers le sublime

Flux des terres

Blé ondoyant

Bruissement des tiges

Des cheveux du sol

Des Cheveux noirs… un souffle9

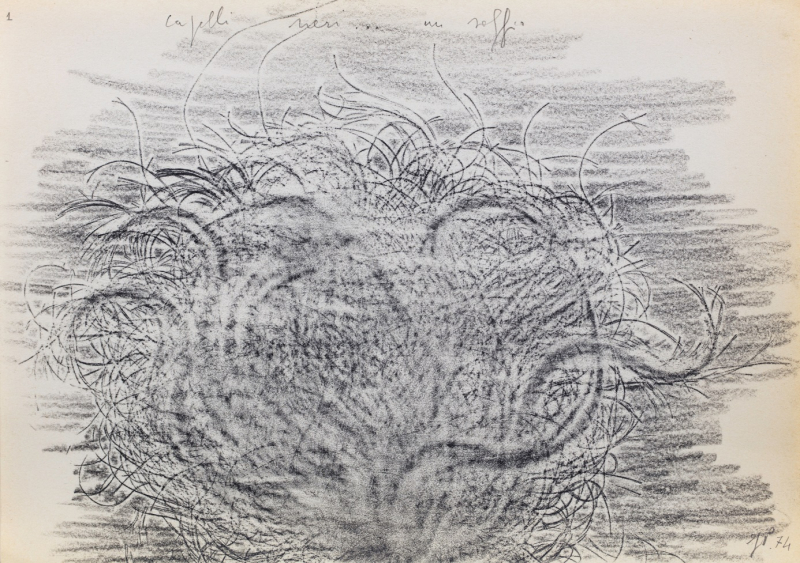

Figure 1 : vue du dessin 1

Giuseppe Penone, Capelli neri… un soffio, 1974 (Détail). Frottage à graphite et crayon sur papier, 13 éléments 21 × 29,7 cm, Collection Centre Pompidou - Musée National d’Art Moderne, Paris.

Photo © Archivio Penone

Prenant naissance au bas de la page prise à l’horizontale, les dessins fixent un instant simulant le vent : un mouvement, un souffle, une gerbe, une mèche de cheveux. Tout d’abord il y a un jeu avec la technique de l’empreinte que Giuseppe Penone s’est appropriée, puis il y a ce dont il fait l’empreinte. Or, c’est certainement dans cette articulation que semble se placer l’un des aspects d’une nouvelle émanation de la grâce. L’idée de l’émanation suggère quelque chose de tout à la fois physique - émanations d’odeur, de particules - et de métaphysique. À la fois odeur, effluve ou fluide médiumnique, l’émanation conserve du latin la dimension d’écoulement. Cette mèche, les treize fois, semble donc émaner « d’on ne sait où » et exhaler un « je ne sais quoi ». Ou peut-être, autrement, émaner « un je ne sais quoi » qui exhalerait un parfum « d’on ne sait où ». L’émanation conserve une part physique qui, bien qu’impalpable, saisit les sens et matérialise ce phénomène.

Les gestes de Giuseppe Penone semblent être dissimulés dans le flux d’un processus à la croisée de la nonchalance et de la poésie du hasard. Si une première approche invite à prendre acte de ce geste initial apparemment simple, l’empreinte, geste premier, celui du contact, il se complexifie par les différents croisements et ramifications dont il fait l’objet : couper les cheveux, les rassembler en mèches, déposer la feuille de format A4 dessus puis frotter pour laisser apparaître la forme, tracer, dessiner librement ou estomper des lignes, gommer et écrire. Alors, en quoi cette œuvre, par sa chaîne opératoire, témoigne-t-elle d’une forme de sprezzatura ? C’est certainement dans l’écart entre l’objet originel – la mèche de cheveux – et le dessin qui en résulte par le procédé d’empreinte, et qui génère sa valeur de création, qu’un déplacement de sens se fait. Les procédés mis en œuvre par Giuseppe Penone, énumérés ci-dessus, apposent sur la trace une valeur supplémentaire masquant à la fois l’objet originel tout en lui conférant une réception différente, augmentée de signifiants, et dans laquelle le procédé disparaît. Georges Didi-Huberman définit ainsi l’écart :

L’écart est une opération dialectique : il s’agit de produire le semblable, mais de le produire comme négativité opératoire, façon de le produire dissemblable à soi-même.10

Comme expliqué précédemment, chacun des dessins est numéroté de un à treize et est accompagné d’une annotation poétique dont la graphie, bien que distincte du dessin, semble poursuivre, connoter ce dernier, en tout cas murmurer quelque chose de lui, en lui.

Figure 2 : vue de l’exposition

Giuseppe Penone, Capelli neri… un soffio, 1974. Frottage à graphite et crayon sur papier, 13 éléments 21 × 29,7 cm, Collection Centre Pompidou - Musée National d’Art Moderne, Paris. Vue de l’exposition, Giuseppe Penone - Dessins, de Jonas Storsve et Lætitia Pesenti, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 2023.

Photo © Centre Pompidou - Audrey Laurans

Bien que tous réalisés de la même façon, les dessins se chargent d’un sens, ou plutôt acquièrent un éclairage différent, grâce à cette ligne de texte, petite phrase nominale que l’on pourrait lire comme l’un des vers d’une poésie. Car l’ensemble, rappelons-le, est indissociable et doit être compris comme un cycle qui débute par Capelli neri… un soffio – 1 et se clôt par Capelli neri… un soffio – 13. Des cheveux noirs… un souffle apparaît comme un programme que les points de suspension du titre suggèrent. Dans cet espace qui sépare les deux dessins, comme dans l’espace présent au sein même du titre, s’étendent onze autres dessins et sous-titres qui développent le dispositif mis en œuvre par Giuseppe Penone. La présentation choisie par le Centre Pompidou à l’occasion de l’exposition de la donation de dessins faite par l’artiste (voir note 3) joue sur cet étirement dans l’espace, comme une ligne d’horizon posée à hauteur de regard. La lecture de l’ensemble est donc orientée de gauche à droite. Pourtant, au sein même de cette bande constituée par les dessins encadrés, c’est une longue ondulation, une ligne serpentine suggérée qui suit le mouvement interne de chaque dessin. Les variations subtiles alimentent leur lecture. Ricordi nel vento11, par exemple, est occupé aux quatre cinquième par le frottage de la mine graphite et laisse dans la partie supérieure une bande de quelques centimètres où est inscrit le titre en italien à la main. Le frottage est intense, les traces horizontales constituées de gestes épais superposés et juxtaposés les uns aux autres. Parfois les lignes serpentines apparaissent lorsque la mine rencontre la fine épaisseur de la mèche de cheveux qui se trouve sous la feuille, parfois c’est dans la reprise dessinée que l’artiste fait après-coup. Comment ces mèches de cheveux noirs deviennent-elles des souvenirs dans le vent ? C’est là que l’artistique opère, quand la poésie libère l’œuvre de ces opérations pour lui conférer un pouvoir imageant. Quelque chose de l’évanescence de souvenirs. Souvenirs des gestes, souvenirs de l’objet qui origine la trace, souvenirs qui s’entremêlent, se brouillent et se dispersent comme des rêves au matin. Ces souvenirs sont suivis des Carezze nell’aria 12dont les frottages bien plus doux suggèrent par les lignes qu’ils font apparaître, la délicatesse de la main qui caresse. Ces deux dessins se suivent et ont une occupation de l’espace de la feuille similaire. Pourtant, ils invitent, grâce à leurs subtiles nuances et délicates variations de graphites, à des évocations bien différentes. Penone semble attraper d’un cheveu une lettre, n’en faire qu’une ligne pour l’abandonner plus loin, d’un souffle, dans un hors champ. Puis il saisit une autre mèche qui, serpentine, dessine des courbes contre d’autres courbes dans le vide d’une brume que venait à peine d’épandre le graphite de la mine. Elle y devient flux et s’écrit dans un unique délié. Le cheveu abstrait, impalpable fil d’un écheveau de vents, les dessins effrangés des émanations graphiques saisissent les strates d’instants qu’arrangent en treize bouquets les gestes traversés de présences énigmatiques. Puis, conjointement, c’est à une poésie fluide que l’œuvre invite : les phrases renouvellent le sens des frottages et donnent une touche vivifiante à ce geste dont l’élégance trouve en réalité sa source dans la nonchalance qui l’origine, une forme de sprezzatura tout italienne : tout ensemble un travail extrêmement élaboré et une simplicité fluide. En effet, accessoire, grâce, mais aussi émanation, fluide et nature sont entremêlés au cœur de cette œuvre. La mèche de cheveux évolue, disséminant des graines comme de la pensée, du vent, des tourbillons. Capelli neri… un soffio, cheveux noirs… un souffle. Une boucle en treize temps.

Une fluence poétique

Pour mieux saisir ces différents aspects, la lecture du texte que Giuseppe Penone consacre à la chevelure nous conduira à penser des échos avec l’ensemble de dessins dont il est tout particulièrement question ici.

Les cheveux qui tombent, qui se dispersent, qui repoussent, sont la longueur et l’extension principale de notre corps, ils acquièrent un dynamisme autonome en se fiant à des éléments qui, comme le vent, l’eau, le coiffeur, propagent et diffusent, en des espaces et des instants différents, ces entités physiques individuelles.

Les barbiers avec leur blouse, leur rituel, leur siège, leur rasoir, sont une accélération du processus de dispersion.

Par leur activité décisive, mais non irréparable, ils entrent dans un contexte culturel et social, codifié depuis des siècles ; tout ceci justifie historiquement leur fonction de chirurgiens, un travail qui, en bonne logique, revenait de droit aux bouchers qui, dans la manipulation des couteaux, et dans la connaissance anatomique, sont bien supérieurs aux coiffeurs.

Les barbiers sont dépositaires de traditions et de cultures très anciennes qui prolongent leurs racines dans la vitalité magique contenue dans la barbe qui pousse sur le visage du mort.

L’esthétisme à l’œuvre dans chaque rasage et coupe de cheveux témoigne des traditions culturelles, des signes, des parcours idéologiques, des croyances religieuses, des attitudes, des actions des peuples entiers13.

Ce texte est issu de Respirer l’ombre. Il fait état d’une attention à la chevelure, au mouvement de celle-ci, à la puissance que contiennent et incarnent les cheveux. Ces derniers sont force et vitalisme et leur soin témoigne de traditions et croyances qui semblent gouverner des « attitudes, des actions de peuples entiers ». Mais, les cheveux sont pour Penone l’extension de notre propre corps et acquièrent « un dynamisme autonome en se fiant à des éléments qui, comme le vent, l’eau, le barbier, propagent et diffusent, en des espaces et des instants différents, ces entités physiques individuelles. » Cette accentuation donnée à la question du fluide, du vent semble faire signe vers l’idée de grâce. Si le texte s’attache particulièrement à la dimension culturelle du rasage, de la coupe et du soin de la chevelure, il témoigne aussi une attention à l’idée de propagation, de dissémination, de la domination d’une force qu’induit le fait de les confier à l’expérience du barbier. Y aurait-il dans ses gestes une continuation de l’idée de sprezzatura ? Tailler la barbe et coiffer la chevelure, dominer une force et dompter une nature, couper le cheveu, le laisser s’envoler, libre, au gré des flux, des fluides, des vents, en fixer ce qu’il contient de pouvoir. Comme nous l’avons vu précédemment, les mèches, coupées et rassemblées, deviennent les agents d’une autre création. Elles acquièrent une autonomie particulière que l’œuvre Capelli neri… un soffio manifeste. Depuis la mèche et par le processus d’empreinte, se crée un écart où la dissémination devient processus, poïétique et poésie.

Il y a grâce, inspiration, respiration, vent, souffle et tourbillon chez Penone, le pneuma, mais aussi l’inspiration poétique, la respiration poïétique. Tout est fluide, fluide du corps et de la terre, vents et eaux, air et sève. Inspirer, expirer, respirer, insuffler, souffler, souffle. Là encore, tant dans le contenu de son propos que le flux de son phrasé, Penone oriente : « La condition du poète aveugle associée au monde des morts, la peau enveloppe, le pipeau et la cornemuse associés à l’écorce de l’aune, la sècheresse du son du laurier et de la lyre d’Apollon associée au monde humide des fluides.14 » La lyre d’Apollon est pour l’artiste associée au monde humide des fluides. Poésie et fluides vont de conserve et agissent au cœur même de la pratique de Penone avec constance. On se rend compte que la grâce est contenue dans cette légèreté dérisoire, dans ce « à peine » dont la poésie traverse et met en mouvement la fluence des lignes. Textes et images se mêlent, leurs lignes deviennent l’un puis l’autre, dans des allers-retours qui enrichissent de vitalisme et de sens le trait qui parcourt la feuille.

Cette liaison sensible, cette unité entre texte et images qui se répondent, s’interrogent, se démontrent, nous la retrouvons aussi chez Léonard de Vinci, dans cette même élégance presque absconse où l’écriture fait dessin, essaimant dans son sillage sens et reflux. S’accomplissant dans une forme de légèreté que saisit le processus, la grâce qui émane de l’œuvre de Penone semble faire écho à celle qui animait les œuvres de Léonard de Vinci. C’est aussi au cœur du Traité de la peinture de Léonard de Vinci que nous avons prélevé des éléments afin d’étayer notre réflexion. Quelques-unes des pensées du peintre sont des pivots de cette approche. Par exemple, dans le court extrait qui suit, la comparaison entre eau et cheveux met en son centre la similarité des mouvements.

Observe le mouvement de la surface de l’eau, comme il ressemble à la chevelure, qui a deux mouvements, dont l’un vient du poids des cheveux, l’autre des courbes des boucles. Ainsi l’eau a ses boucles tourbillonnantes, dont une partie suit l’élan du courant principal, et l’autre obéit à un mouvement d’incidence et de réflexion15.

L’observation de Léonard le conduit à constater une similitude des formes et des comportements entre l’eau et les cheveux. Il distingue deux types de mouvements que dessine l’énergie sur la matière : les « boucles tourbillonnantes » et les ondulations. Si l’on relit ces quelques lignes en dehors de tout contexte elles pourraient sembler tout particulièrement liées à l’œuvre de Giuseppe Penone puisque l’analyse des fluides dans ces textes y est analogue. Georges Didi-Huberman relève aussi cette similarité :

Comme dans la pratique de Léonard, dont on connait la passion pour les fleuves et les tourbillons créateurs de formes, ce n’est pas la natura naturata (les créatures naturelles en tant que résultats d’un processus), mais bien la natura naturans (la création naturelle comme processus en soi) qui fait l’enjeu essentiel de l’intention artistique. D’où ce ton anachronique - assez peu « moderne », encore moins « post-moderne » - que l’on repère dans la façon quasiment présocratique qu’a Penone de regarder un fleuve comme de la sculpture et la sculpture comme un fleuve en pleine activité16.

Et avec le fluide, à l’instar de Léonard de Vinci, la question du tourbillon et de la spirale.

Penone écrit par exemple :

La spirale du vent,

la spirale de l’eau qui coule,

la spirale du soleil,

la spirale du serpent,

la spirale du volcan,

la spirale de la croissance du végétal

la spirale de la foudre qui se love dans la spirale de l’arbre.

Le bruit d’un arbre qui tombe

est le bruit produit par toute croissance17.

Ou encore :

La spirale tourbillonnante de l’univers fluide en mouvement prend la forme d’un vase sur le tour d’un potier. Les deux mains compriment, à l’extérieur et à l’intérieur, l’argile qui tourne sur elle-même créent le vase.

On trouve les traces de cette action universelle dans toute la matière, du flux des eaux au mouvement des nuages, des vents et des poussières, aux veines présentes dans le marbre, à la croissance des végétaux, à la forme de nos mains et de notre corps, où la spirale de la vie trouve un équilibre dans la double spirale symétrique de notre existence18.

La spirale, symbole d’une énergie en mouvement, est une circulation en boucle ouverte ou fermée infinie. Elle se retrouve partout dans la nature, de la voute céleste aux parties les plus retirées à la visibilité telles les chaînes ADN, elle emmagasine l’énergie et redistribue les forces. Ondes, tourbillons et spirales procèdent d’un même mouvement du monde. À l’occasion du texte Sur la forme, Jean-Christophe Bailly réfléchissait aussi à la spirale, rappelant par là même que toute forme « n’est qu’un état de forme19 ». Il décrit ainsi le processus de formation à l’œuvre :

Présente dans de nombreux coquillages ou dans des formations végétales comme la pomme de pin, la spirale se déroule comme un déploiement qui en même temps reviendrait sur lui-même, mais pas au point de se refermer.

La spirale est comme une évasion lente et progressive, comme ce qui a dû sortir du cercle pour parvenir à l’existence : il devient assez frappant de penser aux grandes nébuleuses spirales qui sont comme l’écriture même, dans le lointain absolu, de ce mouvement dans l’espace qui est tout à la fois expansion et retour, sortie et réminiscence.20

Expansion, retour, sortie et réminiscences sont d’autres mots pour qualifier les mouvements observés par les deux artistes. Les textes de Giuseppe Penone, précédemment cités, sont des échos contemporains aux réflexions de Léonard de Vinci. Y sont développés ses constats sur les comportements physiques qu’il perçoit entre eau et chevelure. Les dessins de Penone semblent, à leur façon, être des émanations de la pensée de Léonard de Vinci et saisir, à son instar, les mouvements de grâce.

Félix Ravaisson, à l’occasion de l’article qu’il consacre à l’enseignement du dessin21, s’attache à préciser la relation entre mouvements et grâce dans le dessin de Léonard de Vinci. La beauté des formes aurait pour origine la grâce :

Les formes sont faites pour les mouvements ; le mouvement est la fin et la raison des formes. Aussi si les formes sont belles, c’est aux mouvements qu’appartient ce qui est, comme a dit un poète, plus beau encore que la beauté, à savoir la grâce.

Mais, plus encore, cette grâce naîtrait de l’expression de l’abandon, autre mot pour qualifier la sprezzatura, et que Léonard nomme mouvements divins. Ces mouvements seraient semblables aux ondes.

La grâce, maintenant, était éminemment l’expression de l’abandon, expression elle-même de la disposition morale qui est la suprême et vraiment divine perfection de l’esprit, les mouvements les plus gracieux, ces mouvements que Léonard de Vinci appelle les mouvements divins, sont ceux qui consistent en des inflexions alternatives, sans discontinuité, en sens successivement contraires, semblables à celles de l’onde.

C’est le mouvement de l’onde, son abstraction qui devient ligne, qui est la quête ultime de Léonard, ce que Félix Ravaisson qualifie de « secret de l’art de dessiner ». Il poursuit dans le même texte :

Ces mouvements onduleux, mis en oubli pendant des temps de décadence, deux restaurateurs de l’art vinrent y signaler le principe même du dessin. Ils les caractérisèrent l’un et l’autre par une dénomination que le second appliquait souvent au cours sinueux des fleuves, qui l’occupa toujours. La forme, disait Michel-Ange, doit être ‘‘serpentine’’ (serpentinata) ; et Léonard de Vinci : “Observe, pour dessiner, la manière de serpenter de chaque chose (il modo di serpeggiare)”. Autrement dit, le secret de dessiner est de découvrir en chaque objet la manière particulière dont se dirige à travers toute son étendue, telle qu’une vague centrale qui se déploie en vagues superficielles, certaine ligne flexueuse qui est comme son axe générateur.

Léonard sentait les rythmes du monde aussi au travers de la musique, ces rythmes qui organisent notre monde. Il cherchait cette source en dessous de la forme, dans le sensible. L’onde qui génère la vague et la spirale, sœur de la ligne serpentine, ouvre et conduit, organise et diffuse par sa forme les formes en devenir du monde. Le cheveu de Léonard tout comme celui de Penone se mue en ligne serpentine et s’entortille autour d’un doigt ou dans le vent pour devenir boucle.

À l’aune de Léonard de Vinci

La chevelure apparaît ainsi comme vecteur d’onde, d’énergie, de leur propagation et diffusion. Dans son livre Ninfa fluida, Georges Didi-Huberman revient sur les « accessoires en mouvement », notion élaborée par Aby Warburg. Au travers de la figure de Ninfa il montre comment tout se met en mouvement, se meut à la « bordure des corps ». Fluides ou vents s’engouffrent dans les drapés, cheveux et rubans pour exprimer par ces éléments extérieurs ce qui serait les causes intérieures. Ninfa, donc, est comprise, ainsi que l’écrit l’auteur, comme « une formule d’intensité capable de faire apparaître dans une œuvre d’art, tout ce que la vie aurait de mouvant et d’émouvant22 ». Cette mèche qui prend naissance au bord de la feuille, à la lisière d’un monde, d’un corps, cristallise ce mouvement de la forme absente. Une forme, une âme, anima dont Capelli neri… un soffio serait une émanation en treize actes dont les fluences sembleraient être les sœurs des chevelures léonardiennes. La grâce, c’est dans la nature que Léonard de Vinci va la puiser. Il en traque de son observation minutieuse les secrets et, dans l’ensemble de ses secrets, il y a la beauté et la grâce. Tout concourt pour Léonard de Vinci à comprendre et vivre la peinture comme un art divin, qui incarne un don de Dieu. Si la grâce est par certains aspects l’expression d’une élégance fluide et légère, elle est aussi l’émanation de la charis. Félix Ravaisson, toujours dans le même article sur l’enseignement du dessin, revenait sur l’idée de grâce en précisant que :

[…] si l’on peut considérer les formes, ainsi qu’on le fait souvent en géométrie, comme des vestiges durables des mouvements, et pour ainsi dire comme des mouvements immobilisés, on peut dire pareillement, ce semble, que la beauté est comme de la grâce devenue, de mobile, fixe […]. Aussi trouvera-t-on, si l’on cherche les grandes lignes qui font la beauté des formes, que ce sont les mêmes qui font la grâce des mouvements.

La forme serait du mouvement enregistré et la beauté, de la grâce fixée. Cette réflexion de Félix Ravaisson développée à partir des propos de Léonard de Vinci donne à réfléchir les moyens de manifester les transformations du monde, ces transformations si difficilement saisissables. Comment une ligne serpentine en vient-elle à matérialiser le mouvant et la matière ? Comment incarne-t-elle à la fois un pur tracé, une abstraction, un mouvement, des flux, des fluides ? Comment en somme cette ligne capte l’intensité de l’impalpable, de ce qui glisse sous les doigts et se laisse peu saisir pour s’inscrire dans la matière et devenir image ? Ce ne sont plus, avec Léonard, les récits ovidiens de métamorphoses qui œuvrent, mais des processus de morphogénèse comme le rappelle Georges Didi-Huberman, mais l’observation de transformations concrètes où la métaphore littéraire antiquisante s’estompe au profit de l’attention aux phénomènes du monde. Plus qu’Ovide, c’est De la nature23 (De Rerum Natura) de Lucrèce qui œuvre dans la pratique de Léonard24. Il semble garder à l’esprit ce qui fonde la pensée de l’auteur atomiste : « Le principe que nous poserons pour débuter, c’est que rien n’est jamais créé de rien par l’effet d’un pouvoir divin25 ». Sur les processus de génération et de métamorphose, le philosophe écrit, pour étayer ce qui pourrait ressembler à un aphorisme :

En outre, pourquoi voyons-nous suivant l’appel des saisons fleurir la rose au printemps, mûrir les blés aux chaleurs, les vignes en automne ? N’est-ce pas qu’une fois accomplie en son temps l’union féconde des éléments particuliers à chaque espèce, tout être créé paraît au jour quand la saison est favorable, et que la terre pleine de vie produit sans crainte à la lumière ces tendres créatures ?26

C’est à ces réflexions de Lucrèce que Georges Didi-Huberman semble se référer à l’occasion des pages qu’il consacre à Léonard de Vinci dans Ninfa fluida. Il écrit :

Léonard de Vinci allait aussi loin que possible sur la voie de la métamorphose comme de la morphogénèse. Son étude de la coiffure féminine renvoie au travail sur la représentation de Léda, dont toute la mise en figure associera finalement les turbulences de la chevelure, la ligne serpentine du corps féminin, le spasme du cygne fécondateur, l’ondoiement généralisé des végétaux tout autour, et, enfin, le grouillement animal des bébés à peine sortis de leur coquille27.

On retrouve clairement le mouvement, le fluide, la semence, la graine… Là s’inscrit le mouvement spiralaire. Georges Didi-Huberman écrit que la pensée de Léonard de Vinci pourrait être comprise « comme une considération “fractale” sur le monde, ce qui signifie que ses “études de détails” sont, en réalité, des études sur la texture mouvante, toujours fluide, des choses, ce qui est fort différent.28 » Pas de simples détails, mais l’analyse d’un processus de la nature qu’il observe partout. Il poursuit en expliquant que ces dessins sont en réalité « des études sur la texture mouvante, toujours fluide, des choses […]. » Texture du monde toujours mouvante et fluide que Léonard traque de son dessin dans les moindres flottements et flux des éléments et du vivant. Ainsi, c’est tout ensemble son approche analytique et sensible qu’il fait affleurer : “Chez Léonard, les « détails » apparaissent comme ils le feraient aux yeux d’un morphologiste de la matière qui serait aussi un poète laissant aller ses fantasmes quant au genitalis spiritus mundi […]29”. Au sujet de l’intérêt de Léonard pour les fluides30, Michel Jeanneret écrit dans Perpetuum mobile :

La fascination vient d’abord de l’inconsistance de l’eau. Elle s’infiltre, elle se mélange, elle s’empâte ou se vaporise. Parce qu’elle n’a aucune forme, elle est capable de les épouser toutes : « De même que le miroir emprunte la coloration des objets qui passent devant lui, elle n’a pas de caractère propre, et agite ou accueille toute chose, en adoptant autant de natures diverses que sont différents les lieux où elle passe. »31.

Et il poursuit plus loin dans la même page : « C’est la dynamique de l’eau justement qui captive Léonard : non seulement l’eau qui reçoit les formes, mais celle qui les donne. » Mais il y a une transformation fondamentale du monde dont les splendides dessins de déluges32 sont les témoins. La Terre bouge, les roches se fendent, les strates s’effondrent, tout cela sous l’impulsion des eaux tourmentées qui transforment tout renvoyant le vivant à sa fragilité dévorante. Les courbes dans leur infinie délicatesse retournent l’âme d’un Léonard vieillissant, transmuent les matières en tourbillons, emplissent la surface du papier, ne laissant guère d’échappatoire à celui qui se fige dans un morbide immobilisme. On sent dans ces dessins la lecture de Lucrèce encore une fois. Ce dernier écrit à propos des vents et des corps invisibles :

Ainsi, je viens de te montrer que les choses ne peuvent être créées de rien, ni une fois nées retourner au néant. Cependant pour que tu n’ailles point me refuser créance par la raison que les éléments des corps ne peuvent être perçus par nos yeux, entends maintenant citer dans la nature des corps dont tu dois toi-même confesser à la fois l’existence et l’invisibilité. […] Les vents sont donc évidemment des corps invisibles, qui balaient et la mer et les terres, et les nuages, qu’ils chassent et emportent soudain dans leur tourbillon. Leurs courants se répandent et sèment la ruine à la façon d’un fleuve aux molles ondes qui soudain s’emporte et sort de son lit, grossi par les larges torrents que du haut des montagnes précipitent les pluies abondantes […] C’est donc ainsi que doivent être emportés les souffles du vent. Lorsque, tel un fleuve puissant, ils se sont abattus sur quelque endroit, ils bousculent et renversent tout devant eux de leurs assauts répétés, ou bien encore ils saisissent les choses dans leurs tourbillons, et soudain les emportent en trombe. Aussi, je le répète encore, les vents sont des corps invisibles, puisqu’ils révèlent et par leurs actes et par leurs caractères les rivaux des grands fleuves, qui sont, eux, d’une substance visible33.

Les dessins de déluges de Léonard vibrent tout autant que les descriptions de Lucrèce. Dans ce mouvement créateur, les flots ramènent en haut ce qui est en bas et enfoncent dans les gorges et vallées les cadavres qui nourrissent les êtres en devenir. Dans ces tourbillons et cataclysmes, ce sont les cycles de la vie décrite par Lucrèce qui fouissent les ondes léonardiennes au cœur des propagations penoniennes.

Conclusion

Si les fluides permettent de penser l’idée de grâce, voire, comme nous l’avons fait ici, de la penser à la lumière de la physique, c’est parce qu’ils s’écoulent librement, ayant peu d’adhérence avec ce qui les contient. Les fluides ont cette dimension changeante qui échappe tout en étant parfaitement déformables. Sous-ensembles des phases de la matière, ils comprennent les liquides, les gaz et les plasmas. Or, de ces alchimies transformatrices de la matière émane un autre fluide, plus impalpable encore qui enveloppe et contourne toute contrainte, l’assimile. C’est ici que la grâce apparaît, là, quand s’ouvre un monde qui affleure dans la matière. Georges Didi-Huberman dans Être crâne écrit qu’« il est facile, lisant ces textes – toujours beaux – de Penone, d’y voir déclinées, au travers les règnes biologiques et les matériaux du monde physique, une poésie ou une poïétique de la natura naturans34 ». Seraient-ce ces règnes de la biologie et de la matière qui de leurs fluides inspirent et aspirent Giuseppe Penone, l’invitent à ce contact avec les choses du monde, le crâne, les cheveux, la bouche, le souffle, l’air, la boucle, ce qui fait vie et son mystère, l’énigme de la trace et du tracé ? Dans ce contact, ce rapport brut et immédiat avec la matière, il y a chez Penone une caresse et un toucher, une douceur franche qui rencontre le matériau : le gras de la mine graphite sourd dans la trame, depuis elle pour ne faire qu’unité, pour que toutes les énergies s’unissent. Ses effleurements mesurent l’infime, sa sensualité décèle la nuance. La pulpe devine la chevelure tout en sinuant à la surface des matières et, suintant, elle dessine l’entrelacs de courbes, les révèle, les contrarie aussi. Les fluides gorgent les mains de l’artiste de leur paradoxale consistance. Fluide, vent, eau ou feu, les mèches font flammes, les lignes font corps dans l’intelligence du corps qui en comprend les flux autrement, par les sens, la sensualité d’un touché qui sait mesurer la force imprimée à la matière et conserve une part de ce monde. Capelli neri… un soffio possède cette liberté que les gestes de l’artiste, loin de la figer, fixent en treize points, montrent transformations, états, subtiles nuances. Les gestes tirent les fils d’une âme, tissent une toile de grâce.