L’idée que les écrivains résistèrent au cinéma dans ses premières années d’existence ainsi que lors de l’avènement du parlant a motivé le choix d’un corpus d’analyse tirant du côté de la littérature afin d’observer comment est mis en texte un cinéma américain rêvé et fantasmé. Même si nous savons désormais, grâce aux travaux d’Alain Carou sur le cinéma français et les écrivains autour des années 19101 ou à ceux de Carole Aurouet sur les rapports entre poètes et cinéma durant l’entre-deux-guerres2, que les écrivains ont entretenu de riches et complexes relations avec le cinéma, nous devons encore nous plonger dans certaines publications spécifiquement littéraires pour constater à quel point la littérature a pu et a parfois souhaité accueillir le cinéma. En analysant une sélection suffisamment représentative de numéros du journal Les Nouvelles littéraires, nous avons tenté de vérifier que le fantasme du cinéma américain se dessinait par les textes, mais aussi à leur côté. En privilégiant la composante discursive, sans pour autant repousser la dimension éditoriale commandant l’organisation d’une publication hebdomadaire, nous avons souhaité interroger la manière dont des écrivains se sont emparés du sujet cinéma, et observer comment se construisent et s’écrivent des textes qui placent le cinéma américain au centre du dispositif référentiel, tout en l’inscrivant dans un horizon plus large.

Éléments de contexte

Il importe, dans un premier temps, d’apporter quelques précisions au sujet du corpus étudié afin de le contextualiser et d’en expliquer la méthode d’analyse. Les Nouvelles littéraires étant un journal hebdomadaire courant sur plus de trente-cinq ans, nous nous sommes concentrées sur un corpus de textes publiés entre 1924 et 1928. Ces deux dates ont été choisies, car elles marquent un moment où le nombre de films américains sur les écrans décroît3, laissant une plus grande place, dans l’imaginaire de la critique, au souvenir et au fantasme.

Fondé par Maurice Martin du Gard et Jacques Guenne, Les Nouvelles littéraires est un hebdomadaire littéraire qui paraît tous les samedis. L’ambition de la publication est d’occuper une place médiane entre la revue littéraire et le supplément de la presse quotidienne, ce que pointe la note aux lecteurs de la deuxième livraison de la revue :

[...] il manquait au public un organe qui, par la précision de son information, son impartialité tant politique que littéraire, la largeur de ses directives pouvait lui permettre de suivre à peu de frais les diverses manifestations de la vie intellectuelle, dans leurs tendances les plus audacieuses ou les plus traditionnelles4.

Sous‑titré « Hebdomadaire d’information, de critique et de bibliographie », Les Nouvelles littéraires s’adresse au grand public, parisien et provincial, ainsi qu’aux libraires, fournissant dans ses pages des indications bibliographiques sur les parutions – principalement littéraires, mais aussi les publications traitant du cinéma, de la musique ou de la peinture. La revue se fera l’écho à la fois de la jeune littérature (Francis Carco, Raymond Radiguet, Philippe Soupault, etc.) et des auteurs classiques de l’époque (Paul Bourget, Jean Giraudoux, Paul Valéry, etc.), tout en innovant en proposant des articles autour de l’actualité littéraire, témoignage de la vie littéraire contemporaine (par exemple, anniversaire et décès de gens de lettres, prix et distinctions, polémiques littéraires).

Dès le premier numéro d’octobre 1922, le cinéma fera partie des sujets abordés. Ainsi, Ricciotto Canudo sera responsable de la rubrique cinéma dans le numéro du 21 octobre 1922 – on lui consacrera d’ailleurs un article en première page une semaine après sa mort, en novembre 1923. Mais la place du cinéma dans la revue sera beaucoup plus importante que la seule chronique y étant consacrée. En effet, la lecture de la publication montre un intérêt croissant pour le septième art, ce dernier intervenant dans toutes les sphères abordées par la revue. Ainsi, nous pouvons fréquemment lire des articles ayant recours au cinéma pour faire la critique des nouveautés littéraires, pour agir comme point de comparaison dans les chroniques dramatiques, ou encore des textes traitant des enjeux liés à l’écriture pour le cinéma et des rapports entre littérature et cinéma – ce dont témoigne, par exemple, l’article de Benjamin Crémieux, « Cinéma et littérature »5, dans lequel l’auteur se penche sur la collection Cinario, proposée en 1925 par Gallimard, et sur le numéro 12 des Cahiers du mois (numéro qui propose une série de scénarios), et celui de Lucien Wahl, « Le cinéma dans la littérature »6, dans lequel Wahl identifie des romans faisant usage, dans le récit même, de références ou de descriptions cinématographiques. D’autres écrivains reconnus comme Paul Morand s’occuperont de cinéma dans leurs contributions aux Nouvelles littéraires, mais ces articles basculeront plutôt du côté de la création littéraire : Paul Morand proposera, avec « Un Soir avec Charlot » (2 juillet 1927) et « Bain avec Douglas Fairbanks » (11 février 1928) des textes aux élans poétiques et à l’inspiration cinématographique.

Il importe aussi de dire quelques mots sur les auteurs de textes publiés entre 1924 et 1928 portant explicitement sur le cinéma. Il y en a six, d’importance très diverse :

| Édouard Ramond | Articles du 5 janvier 1924 au 29 mars 1924a |

| Jérôme Maynard | Article du 17 mai 1924 |

| René Jeanne | Articles du 18 octobre 1924 au 18 avril 1925 |

| Jean-François Chrismant | Articles du 17 octobre 1925 au 2 janvier 1926 |

| Jean Prévost | Articles du 10 avril 1926 au 10 décembre 1927 |

| Alexandre Arnoux | Articles du 17 mars 1928 au 29 décembre 1928b |

| a. Sa contribution au journal dépasse ces balises puisqu’il a commencé à écrire dans Les Nouvelles littéraires le 20 novembre 1923. b. Alexandre Arnoux collaborera aux Nouvelles littéraires jusqu’au 26 décembre 1936. |

|

Nous ne sommes pas en mesure de fournir des informations sur Jérôme Maynard ou Jean-François Chrismant. Peu de choses sont aussi à dire, pour le moment, sur Édouard Ramond, si ce n’est qu’il est l’auteur de deux ouvrages sur des personnalités du cinéma américain, La Vie amoureuse de Rudolph Valentino : le roman d’une étoile, publié en 1926 par la Librairie Baudinière, et La Passion de Charlie Chaplin, publié l’année suivante, toujours chez le même éditeur9. Il est à souligner qu’au sujet de ces trois auteurs, il nous est difficile de les considérer comme des écrivains, n’ayant aucune information sur leur activité dans la sphère littéraire, mais surtout, parce que leurs textes témoignent d’une grande pauvreté stylistique : peu d’originalité, pauvreté du lexique, des images, des constructions phrastiques et surtout, faiblesse des idées et des arguments.

Cependant, à leurs côtés, trois plumes fortes vont signer de manière régulière de nombreux articles : René Jeanne, Jean Prévost et Alexandre Arnoux. Ils ont tous eu d’importantes activités d’écriture, principalement autour du cinéma pour René Jeanne et Alexandre Arnoux, surtout littéraire pour Jean Prévost, même si ce dernier sera aussi chroniqueur cinéma à La Nouvelle revue française et écrira, parmi ses nombreux essais, un essai sur le jeu d’acteur, Polymnie ou les arts mimiques, en 1929.

Le dernier élément à souligner au sujet du choix du corpus concerne la nature de ces articles. Nous avons concentré notre analyse sur les articles qui portaient spécifiquement sur le cinéma et apparaissaient au sein d’une chronique y étant dédiée (ce qui n’est pas le cas des articles de Crémieux, Wahl ou Morand précédemment cités). Dans cette catégorie, trois types de textes peuvent être identifiés : des articles de réflexion sur le cinéma, des critiques de films et des entretiens avec des cinéastes – ce sont essentiellement les textes de Jean‑François Chrismant. Mais dans chaque cas, le mélange des genres semble être la norme. Par exemple, les entretiens menés par Chrismant laissent une large place à ses propres idées sur le cinéma, la principale étant que le cinéma est une industrie.

Qu’est-ce que le cinéma américain ?

Entre 1924 et 1928, Les Nouvelles littéraires accueillent donc régulièrement des articles sur le cinéma. Mais quelle part ces textes font-ils au cinéma américain et comment en parlent-ils ? Dans le corpus analysé, il en est question en permanence, mais il importe de s’interroger sur ce que recouvre cette dénomination. Ce cinéma américain est avant tout un cinéma qui domine le paysage, qui impose des modèles, qui envahit les salles et qui influence le cinéma tout entier en parvenant, par ce qu’on identifie comme sa perfection technique, à donner des leçons. Il est donc incontestablement un horizon vis-à-vis duquel on compare sans cesse le cinéma français, du reste, bien présent sur les écrans tout comme dans les articles sur le sujet dans Les Nouvelles littéraires. Mais entre 1924 et en 1925, on se demande constamment pourquoi le cinéma français ne parvient pas à réaliser le même type de film que ceux qui proviennent d’outre-Atlantique et surtout, on sent une volonté revancharde vis-à-vis du géant américain qui a repris la main sur la production cinématographique d’après-guerre. Témoignant de cette rancune, René Jeanne, dans un article du 17 janvier 1925 intitulé « De quelques films américains », relève avec ironie que les Américains viendront en Europe renouveler leur inspiration, ce qui pourra peut-être rééquilibrer les choses :

L’Europe donnera-t-elle à l’Amérique la joie d’être, à son tour, découverte par elle, et du même coup permettra-t-elle à tous ceux qui, à Los Angeles et à New York, vivent du cinéma de vivre mieux ? La France fera-t-elle à l’Amérique ce beau cadeau qui ôtera peut-être aux films français la meilleure occasion qu’ils auraient eue depuis longtemps de conquérir les écrans de New York et de Chicago ? Le cinéma américain estimera-t‑il qu’en engageant en France la figuration des films qu’il viendra réaliser dans nos décors et nos paysages, il sera quitte envers nous et qu’il ne nous devra rien pour lui permettre de garder un peu plus longtemps la suprématie cinématographique que la guerre lui a permis d’acquérir10.

Cette citation rassemble plusieurs éléments qu’on retrouve dans les articles de 1924 et 1925. On envie le cinéma américain et en même temps, on le méprise. Ce ton disparaîtra avec Prévost et Arnoux, mais on est ici dans une posture chauvine, regardant de haut l’Amérique et lui rappelant qu’elle a une dette vis‑à‑vis du cinéma européen et donc, par extension, du cinéma français.

Les différents textes analysés prennent aussi acte que le cinéma américain est une industrie organisée et efficace, fonctionnant, pour reprendre les mots de Jean-François Chrismant, selon les principes du taylorisme11, ce qui, encore aux yeux de Jeanne, est un danger. Il écrira, le 18 avril 1925, au sujet du film Pour l’Indépendance de D. W. Griffith, que ce film est la « démonstration parfaite des dangers que fait courir aux meilleurs des cinégraphistes américains l’industrialisation systématique dont les dirigeants des grandes firmes outre-Atlantique ont fait leur credo12 ». Au fil des années, les choses seront nuancées, mais le vocabulaire utilisé rappelle que le cinéma américain dévore13 ses concurrents. Néanmoins, entre 1924 et 1928, on passe d’une envie de voir le cinéma américain s’effondrer à une observation des dangers qui le guettent ; on lui reconnaît ainsi des qualités autres que techniques et on s’inquiète de la voie qu’il emprunte : « Je crains » – écrira Alexandre Arnoux le 20 octobre 1928 – « que le cinéma américain ne s’engage dans les voies dangereuses de l’usinage sans défaut, sans mystère, sans repentirs, dans le sombre abîme des scénarios trop excellents, qu’il n’ait l’ambition de grouper les qualités de tous les peuples à la fois et qu’il n’y perde sa saveur de terroir et son bouquet propre14. »

Mais il reste difficile de savoir précisément ce qu’est ce cinéma américain qui a plus à voir avec une idée qu’on s’en fait qu’avec une vraie réalité. Il est envisagé comme un bloc, avec ce que Jean Prévost appelle des « super-films »15, c’est-à-dire des films à gros budget misant énormément sur ces moyens financiers, quitte à en faire un argument publicitaire. Il est aussi un cinéma de vedettes, et un cinéma de formule et de recette :

Les Américains n’ont rien changé à leurs méthodes, à leur tradition qui est en passe de devenir une sorte de poncif académique ; leur style atteint une solidité voisine de la momification : on a le sentiment que n’importe qui, à Hollywood, peut tourner n’importe quoi d’une manière uniformément magnifique et exécrable16.

Et en même temps, dire d’un film qu’il est américain semble un gage de succès17 ; d’ailleurs, on ne se privera pas de rappeler la rumeur qui accompagne l’arrivée d’un film américain sur les écrans français18 afin de le mettre de l’avant. Mais malgré le flou qui entoure ce qu’on désigne par le cinéma américain ou même, les Américains, deux choses peuvent être affirmées : ce cinéma est avant tout comique et ce cinéma est Charlie Chaplin.

Les références

Avant de nous pencher sur la fascination que provoque le cinéma de Charlie Chaplin sur les auteurs des Nouvelles littéraires, il faut mentionner que selon ces mêmes auteurs, il y a un genre cinématographique dans lequel les Américains excellent : le cinéma comique. Même René Jeanne qui, dans ses articles n’est jamais tendre avec ce qui provient des États-Unis, admet, dans « Des films comiques19 », que les as du rire cinématographique sont principalement américains : Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton et Max Linder, puisqu’il faut bien faire une place à un comique français ayant percé aux États-Unis. Néanmoins, Jeanne n’abandonne jamais complètement son attitude chauviniste : il écrira au sujet de Max Linder qu’il a été « en France, le créateur du film comique à une époque où la France était à peu près seule à s’occuper de cinéma […]20 ». Est reprise à nouveau cette idée que la France est à l’origine des choses du cinéma. Pourtant, Jeanne consacre des lignes aux trois autres artistes et concède une valeur aux films qui les mettent en vedette – ici, Le Pèlerin de Chaplin, Un Voyage au paradis pour Lloyd et Les Lois de l’hospitalité pour Keaton.

Aux côtés de ces comiques, rappelons que deux autres réalisateurs seront présentés comme incontournables et seront furtivement mentionnés çà et là dans les articles : D. W. Griffith et Cecil B. De Mille, dont le film Forfaiture est dans la liste d’Alexandre Arnoux sur les films auxquels doivent se mesurer les nouveautés. Dans sa médiation sur la fin de l’année cinématographique 1927‑1928, il rappelle en effet qu’aucune bande comparable à Forfaiture, Charlot soldat, Caligari, ou encore L’Opinion publique n’a été projetée et n’a su marquer de tournant ni ouvrir de nouvelles perspectives : « Nous n’avons eu ni Forfaiture, ni Charlot soldat, ni Caligari, ni L’Opinion publique. Aucune bande de valeur comparable à celles-ci et qui ouvre des perspectives nouvelles, qui marque un tournant21 ». Les films américains apparaissent alors plus que jamais comme le paradigme à partir duquel peut être évaluée la production cinématographique mondiale.

Mais une figure échappe à tout classement, à toute hiérarchie et est célébrée de manière unanime par tous : Charlie Chaplin. Il est une exception dans cette production américaine qui ne fait pas l’unanimité, soit parce qu’elle paraît trop parfaite, soit parce qu’elle verse trop dans le commerce et investit des sommes astronomiques dans sa production, ou encore parce qu’elle a volé à la France sa domination. Peut-être est-ce là le lieu de ce fantasme du cinéma américain : on pense une production américaine en bloc, sans savoir exactement de quoi elle se compose, mais en comprenant au fil des textes qu’elle est rejetée sur toute la ligne parce qu’elle est trop proche de l’argent (argument récurrent, utilisé depuis l’apparition du cinéma pour s’en défier). On lui concède cependant une exception, à qui on pardonne tout et qu’on applaudit aveuglément.

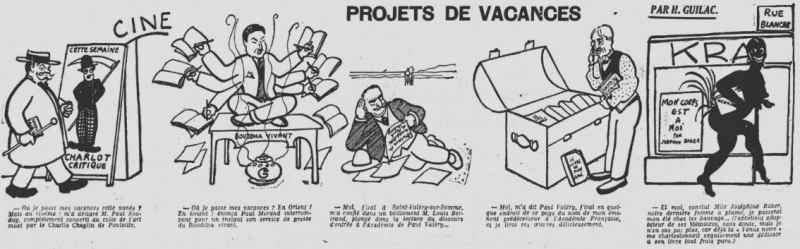

Comme dans l’ensemble du discours de l’époque à son sujet, aucune distinction n’est faite entre Chaplin et Charlot. On consacre des articles à ses films, à son actualité cinématographique – entre 1924 et 1928, deux films importants de Chaplin sortiront, La Ruée vers l’or et Le Cirque –, à des publications à son sujet (par exemple le livre de Ramond) et son nom apparaît dans différents articles pour appuyer le propos ou montrer les faiblesses d’un autre film22. On a généralement recours à des hyperboles ou à des superlatifs pour montrer à quel point son génie rayonne et dépasse les seules frontières du cinéma. Les pages des Nouvelles littéraires de 1924 à 1928 accordent également une place à la publicité autour de publications au sujet de Charlot/Chaplin. Ainsi, annonce-t-on le numéro spécial du 12 avril 1924 du Disque Vert qui lui est consacré, on en cite des extraits (18 avril 1924), on cite longuement une étude que Lucien Fabre a publiée dans La Revue Hebdomadaire (17 janvier 1925), on annonce la sortie du film La Ruée vers l’or « [e]n exclusivité à la Salle Marivaux. Le succès le plus sensationnel de l’année23 » (14 novembre 1925, 5 décembre 1925), on annonce la sortie du roman de René Clair, Adams, en indiquant sur la publicité que ce roman est dédié à Charlie Chaplin, on annonce la publication du livre d’Henri Poulaille sur Charlie Chaplin (9 juillet 1927), on indique qu’il est accompagné par « Un soir avec Charlot » de Paul Morand, qui a déjà été publié dans Les Nouvelles littéraires du 2 juillet 1927. Sans doute l’exemple le plus éloquent de cette importance de Chaplin réside-t-il dans un strip ironique de H. Guilac intitulé « Projet de vacances ». On y représente Paul Souday passant devant un panneau représentant un Charlot avec une faucille et où on peut lire : « Où je passe mes vacances cette année ? Mais au cinéma ! m’a déclaré M. Paul Souday, complètement converti au culte de l’art muet par le Charlie Chaplin de Poulaille24. »

Figure 1.

Les Nouvelles littéraires, no 250, 30 juillet 1927, p. 8.

Source : Gallica.

Cette dernière présence de Chaplin dans les pages du journal illustre le pouvoir qu’on veut lui donner : son génie est tel et a si bien été mis de l’avant par Henry Poulaille que MÊME Paul Souday, l’ennemi le plus loyal et le plus courageux du cinéma, comme le rappelle Cinémagazine dans la notice nécrologique qu’elle lui consacre25, s’est converti au septième art ! À côté de cela, on annonce bien sûr différentes publications au sujet du cinéma ou encore, des projections organisées au Vieux Colombier, mais rien de spécifique sur des personnalités américaines – à deux exceptions près, la publication à venir de La Vie et le rêve au cinéma de Pola Negri (4 juillet 1925) et un poème de Paul Morand sur Douglas Fairbanks, « Bain avec Douglas Fairbanks » (11 février 1928).

Arrêt sur articles

Nous terminerons cette étude par l’analyse de trois articles, rédigés par trois auteurs distincts et mettant de l’avant trois rapports au cinéma américain, s’opposant et se recoupant par certains aspects. Chacun de ces textes s’annonce comme des critiques sur des films :

- sur Les Dix commandements de Cecil B. De Mille, par René Jeanne (no 115, 27 décembre 1924) ;

- sur Ben Hur de Fred Niblo, par Jean Prévost (no 245, 25 juin 1927) ;

- sur Trois heures d’une vie de James Flood, par Alexandre Arnoux (no 293, 26 mai 1928).

Mais malgré des titres qui annoncent des critiques sur des films spécifiques, ils n’accordent pas tous la même importance au film et ils sont surtout des prétextes pour parler de ce qu’on imagine être le cinéma américain et que l’on croit être incarné par ces films.

Une première idée répétée ponctuellement dans les articles examinés consiste en l’association entre cinéma américain et argent. Cette combinaison est envisagée sur deux plans : les moyens de production d’un film et les moyens de sa diffusion. Ainsi René Jeanne, dans la première partie de son article, aborde-t-il les méthodes de promotion des films américains. La première phrase de son texte donne le ton : « Ce film nous arrive d’Amérique précédé d’une flatteuse réputation et d’une importante publicité ». Il poursuit en indiquant qu’on a fait savoir que les sommes dépensées pour la réalisation du film atteignent une quarantaine de millions26 et s’interroge sur la pertinence de ces arguments publicitaires pour le public français. La rumeur accompagnant le film est donc relayée, soulignant sa bonne réputation et insistant sur le support publicitaire qui l’accompagne. René Jeanne va s’étendre sur ces méthodes de mise en valeur en rappelant qu’elles ont fait leur preuve en Amérique et qu’elles seront utilisées lors de la projection du film à Paris, précisément lors d’une présentation de gala : transformation du hall du cinéma en palais égyptien – afin d’épouser le sujet du film et d’en recréer le décor ; ouvreuses vêtues de costumes rappelant ceux que l’on imagine être du temps de Ramsès ; présentation précédant la projection, d’une courte scène de danse et chant montrant l’entrevue entre Moïse et le Pharaon – entrevue qui sera montrée à l’écran quelques minutes plus tard. Cette description du contexte de projection permet alors à René Jeanne de poser une voix alternative à ce cinéma à grand déploiement qui plaît, d’après lui, au public américain, mais auquel le public français, espère-t-il, sera moins sensible : ces méthodes « sont évidemment un sévère réquisitoire contre le cinéma, mais nul ne paraît le remarquer. Le public français y trouvera‑t-il quelque agrément ? C’est possible, mais il est quelques véritables amis du cinéma qui ne demandent qu’à en être privé. »

Jean Prévost relaiera cette idée en parlant de « super film » et expliquera cette expression en rappelant une histoire citée par l’écrivain moraliste Nicolas de Chamfort27. Pour résumer, le « super film » est celui qui se présente au public comme ayant nécessité de gros moyens financiers et qui attire le public précisément parce qu’il a coûté cher. Prévost critique alors lui aussi la publicité des films américains, soulignant à nouveau qu’une certaine rumeur accompagne leur apparition sur les écrans français :

Je suis curieux de savoir ce que donnera la projection du film sur les écrans de quartier, ce que pensera le public populaire d’un gaspillage aussi inesthétique et aussi ostentatoire. Car on nous a fait savoir – la réputation du film le précédait et une publicité qui ne craint pas de montrer un fier mépris du public avait le culot de s’appuyer là-dessus, – on nous a fait savoir qu’on avait gâché là-dedans de quoi construire dix hôpitaux, de quoi trouver un remède à deux ou trois maladies, de quoi sauver de la misère cinquante mille enfants.

L’argument de René Jeanne est ici repris, mais la démesure de ces « super films » est mise en évidence par des comparaisons qui accentuent l’indécence de l’investissement de sommes astronomiques dans la création de films qui, aux yeux de Prévost, n’en valent pas du tout le coût. Mais Prévost va plus loin dans sa réflexion et jette le blâme sur le public qu’il estime non éduqué aux choses du cinéma. Il importe donc selon lui d’augmenter le nombre de spectateurs avertis et de construire impérativement une critique honnête et indépendante, qui n’hésitera pas à dire qu’un film est mauvais. La question de la formation du spectateur apparaît alors ici comme une potentialité qui permettrait de freiner les admirations aveugles, comme celle que produit le cinéma américain.

Une fois les conditions de productions et les moyens de diffusion de ces films provenant d’outre-Atlantique critiqués, les auteurs se penchent sur certains aspects des films annoncés en titre. Mis à part Jean Prévost – qui ne s’intéresse pas du tout au film cité en titre, Ben Hur –, René Jeanne et Alexandre Arnoux vont porter une certaine attention au film lui‑même et à des éléments techniques y étant associés. Ainsi Jeanne avance-t-il quelques idées sur le film de Cecil B. De Mille : il estime qu’il est pensé selon la formule mise en place par Griffith avec Intolerance – présenter une « action moderne permettant une évocation historique ou légendaire » ; il déclare qu’il est une « une évocation adroite et luxueuse », mais une évocation qui « manque presque constamment de la poésie de l’émotion », tout en étant « assez souvent pittoresque ». Il concède l’ingéniosité de la mise en scène, tout en qualifiant les truquages utilisés « d’amusants ». Il parle de la légèreté de l’intrigue, mentionne le nom des acteurs et écrit quelques lignes sur un aspect plus technique : la présence d’images en couleur :

Mais pourquoi a-t-on cru nécessaire de faire figurer au milieu de beaux tableaux où le noir et le blanc s’opposent heureusement, quelques images en couleurs dont la présence n’est en rien justifiée ? […] Mais cette opposition n’a pas été tentée et c’est comme par hasard, ou pour démontrer que le cinéma autochrome existe lui aussi, que la couleur intervient ici et là.

Cette attention à cet aspect de l’image est rare dans les articles de René Jeanne pour les Nouvelles littéraires… et rare tout court dans l’ensemble du corpus analysé. En effet, on ne retrouve qu’un autre texte, « Le film en couleur est découvert », en février 1924, signé par Édouard Ramond, qui aborde cet aspect technique du cinéma. Le texte de Ramond écarte dès les premières lignes le travail des Américains sur le sujet pour plutôt se pencher sur les travaux de Keller Dorian. Ici encore, on repousse ce qui vient d’Amérique pour mettre en valeur ce qui se fait en France.

Cette allusion à la technique nous fournit l’occasion de mentionner que jusqu’à la fin 1928, rien n’est dit dans le journal au sujet du parlant, ce qui semble assez étrange, étant donné que, par exemple, quelqu’un comme Alexandre Arnoux écrit, en parallèle de ses contributions aux Nouvelles littéraires, dans Pour vous et montre dans ces articles une véritable préoccupation pour cette nouveauté. Jean Prévost aussi s’intéressera au parlant et en fera état plus tard dans La Nouvelle Revue française28, ce qui montre que ces auteurs ne sont pas contre le parlant29. Mais il est notable que le sujet soit absent des pages cinéma dans les Nouvelles littéraires.

L’article d’Arnoux reste le plus complet des trois. Son titre annonce un texte sur un film de James Flood30 et est construit à l’inverse des deux autres : il débute par une longue description du film, insistant sur le décor, les personnages, les actions, l’intrigue et les thèmes explorés, pour ensuite tenter d’expliquer ce qui fait le succès des films américains et surtout, ce qui peut expliquer que le cinéma américain ne réussit pas à s’emparer de certaines thématiques. L’opinion d’Arnoux au sujet du film se résume à une admiration modérée – ici encore, l’aspect technique est souligné –, bien que le film fournisse matière à réflexion « sur le goût et sur la psychologie yankee » – le terme est régulièrement utilisé par Arnoux, sans connotation particulière, sinon comme synonyme des Américains.

Là où le texte d’Arnoux présente une réflexion plus raffinée est dans son explication sur ce que peut ou non le cinéma américain – nous sommes dans les clichés, mais l’idée que les Américains ne sont que des capitalistes qui cherchent à tout prix à rentabiliser tous types de productions a été dépassée. Avec Trois heures d’une vie, ils ont, selon Arnoux, la volonté de montrer qu’ils peuvent faire autre chose :

Les auteurs ont eu évidemment une ambition très noble. On accuse, ont-ils pensé sans doute, le cinéma américain d’innocence, de puérilité, d’arbitraire, de conventionnel, d’optimisme, eh bien ! nous allons montrer à nos compatriotes, aux européens [sic] aussi peut‑être, que nous pouvons faire dépouillé, faire noir, faire pessimiste, que nous pouvons nous interdire le mouvement, les images, le romanesque facile, que nous sommes capables en un mot, d’embêter puissamment, ténébreusement, expressionnistement, nos spectateurs autant qu’un véritable natif d’entre Seine et Vistule, que nous atteignons, à force d’application, ce morbide, cet hallucinant, ce désespoir morne et flatteur par quoi se distinguent les vieilles civilisations.

Malheureusement, toujours selon Arnoux, ces ambitions ne parviennent pas à se réaliser avec Trois heures d’une vie, film sombre, qui montre la déchéance d’une femme et qui correspondrait mieux à l’univers d’un Lupu‑Pick ou d’un Murnau – toujours selon Arnoux.

Pourquoi cet échec ? Selon Arnoux, l’explication réside dans l’idée que le yankee est optimiste et qu’il se pense éternellement héroïque : « Le yankee projette en dehors de soi, sur l’écran, une vision magnifiée de soi-même, et irréelle. L’objectif capte l’invisible, saisit ce qui n’existe sans doute pas ». Voilà le « [m]iracle de la pellicule », celui qui permet de fixer « un héroïsme intérieurement senti ». Pour ces raisons, un film comme Trois heures d’une vie ne pouvait être réussi par des Américains parce qu’ils baignent – toujours selon Arnou – dans une « époque épique et héroïque. »

Un dernier élément à souligner au sujet de ces trois articles concerne l’allusion faite à Chaplin, présente dans les trois cas pour défendre trois idées différentes. Chez René Jeanne, la référence à Chaplin est convoquée comme simple point de comparaison afin de démontrer que certaines scènes des Dix commandements sont valables puisqu’elles auraient leur place dans L’Opinion publique – en 1924, c’est le dernier film de Chaplin. Chez Prévost, Chaplin est cité pour montrer qu’un réalisateur a su combiner qualité et succès en répondant au goût du public et aux exigences du cinéma – ce réalisateur, c’est Chaplin. Et finalement, chez Arnoux, Chaplin reste « l’unique », celui qui EST l’exception à tout ce cinéma héroïque, parce qu’il sait être « immoral », « pessimiste », parce qu’il « ressemble à un pauvre émigrant européen », parce qu’il apporte à ce qu’Arnoux rappelle être le « pays des dollars », la « pauvreté » et la « tristesse » ; il est celui qui donne « […] le sentiment que la Providence se moque peut-être de nous, puisque, faible et bafoué, mal rétribué de ses peines, il sape à la base une société fondée sur le juste rendement des actions et l’illusion de puissance ». Ces trois textes montrent ainsi un usage plutôt typique de la référence à Chaplin : il est cité pour être présenté comme un étalon en fonction duquel on évalue le cinéma, il est cité comme un exemple, et finalement, il est cité comme l’exception du cinéma américain.

Il résulte de ce dépouillement de cinq années des Nouvelles littéraires un constat mitigé ; ce qui a été identifié comme participant au fantasme du cinéma américain coïncide avec ce que l’on retrouve dans les revues spécialisées de l’époque et ne surprend pas. Nous ne sommes pas en face d’un nouveau discours ou d’une nouvelle manière d’appréhender l’imaginaire américain qui se serait affranchie du cliché ou du fantasme. Néanmoins, trois constantes peuvent être observées : la cohabitation d’un rejet poli et d’une admiration sans limites pour le cinéma américain, une méfiance vis-à-vis de la relation qu’entretient le septième art à l’argent, et une exception dominant toutes propositions cinématographiques, Charlie Chaplin. L’intérêt de cette plongée dans un journal littéraire résidait dans une volonté de démonstration qu’un relais solide à ce cinéma américain rêvé et imaginé dans un autre type de presse que la presse spécialisée existait, et que le discours développé dans ces pages s’inscrivait complètement dans le discours ambiant au sujet du cinéma.