Introduction

En Inde, le maṇḍala1 est un symbole visuellement omniprésent dans la sphère publique comme privée. Au Tamil Nadu, il est visible devant chaque porte, sur tous les lieux sacrés, mais aussi dans les œuvres plastiques, le spectacle vivant et les médias, et ses fonctions sont esthétiques, rituelles, religieuses et/ou magiques. À partir des années 80, et dans un pays marqué par la colonisation2, la danse contemporaine entre en résistance contre les nouveaux codes esthétiques du bharata-nāṭyam tout en défiant l’influence de l’Ouest. Les chorégraphes, dont le questionnement est à la fois politique et esthétique, puisent dans la mythologie indienne et les symboles pour affirmer leurs racines. Elles transportent les symboles sur la scène, initiant ainsi une corrélation entre cette « reconquête » identitaire postcoloniale à une reconversion du sacré.

La chorégraphe Chandralekha, une des pionnières en Inde d’un mouvement politique et féministe, est la première à remettre en question l’image de la femme véhiculée par cette nouvelle forme de danse, et repense le corps de ses danseurs en termes de délimitation classique de lignes, d’espace, et de temps3. Pour elle, « le système esthétique indien est formulé sur la centralité de l’être humain, révélé par le concept abstrait du mandala4 ».

Dans cet article, des études de cas précises mettent en évidence les différentes formes sous lesquelles le symbole du maṇḍala apparaît sur la scène contemporaine de Chennai : qu'il soit visible sur le proscenium ou un dessin éphémère que le parcours des danseurs trace sur le sol. Il peut également être incarné par des postures et/ou une séquence de mouvements. L'article tend également à montrer que l'utilisation du maṇḍala par les chorégraphes peut être consciente ou non, de la même façon qu'il peut être représenté physiquement sur scène ou simplement suggéré.

Les sources proviennent d'une étude ethnologique de terrain menée au Tamil Nadu de 2010 à 2016, pendant laquelle j'ai assisté à des spectacles, participé à des créations en tant qu’artiste et chercheuse et mené des entretiens. La méthodologie fait se croiser une étude empirique, ethnographique, avec des sources textuelles.

Le mouvement du maṇḍala « en corps »

Un symbole « primordial » et pré-colonial

Lors d’entretiens, beaucoup de danseuses et chorégraphes contemporaines indiennes ont confié ne plus se reconnaître dans la pratique du bharata-nāṭyam, danse classique du sud de l’Inde, et ont arrêté leur pratique. C’est le cas de Preethi Athreya, se retrouvant pétrifiée sur le côté de la scène un jour où les coulisses ont été subitement enlevées pour des raisons techniques. Après s’être ressaisie, elle donne son récital de bharata-nāṭyam, mais avec une distance et un questionnement permanent : « Pourquoi avais-je à devenir cette autre personne pour raconter cette histoire5 ? » Elle reconnaît cependant que pour certaines formes de théâtre en Inde, il est important d’incarner un personnage pour raconter, comme en kathakaḷi par exemple6. Dans la forme bharata-nāṭyam, c’est le même acteur-danseur qui joue tous les personnages de l’histoire, et c’est son attitude corporelle, l’expression de son visage et l’utilisation des mudrā7 qui font apparaître les caractères et rendent l’histoire compréhensible pour le public. Cette prise de conscience a été provoquée par le fait que la danseuse s’est retrouvée face à son audience trop tôt ce jour-là. Cette image qui lui a été renvoyée est en total décalage avec celle qu’elle perçoit d’elle-même dans son quotidien.

Anusha Lall, également jeune danseuse et chorégraphe indienne basée à Delhi, a également décrit s’être « figée8 » en plein récital de bharata-nāṭyam, au milieu d’un varṇam9. Dans l’impossibilité de bouger, les musiciens se sont également arrêtés de jouer. Anusha Lall est certes jeune, mais expérimentée. Cet épisode lu a fait « reconsidérer ce que voulait dire [sa] propre relation avec cette forme10 ». S’ensuit une longue pause après laquelle elle se rend en Angleterre pour ses études d’ingénieur et prend des cours de danse contemporaine pour, dit-elle, « penser le corps d’une autre façon11 ».

Ces deux témoignages sont récents, mais ils résonnent comme un écho avec celui de la danseuse et chorégraphe Chandralekha qui décrit son arangetram12 dans un article :

Soudain, juste au milieu de la performance, je me suis figée en réalisant que je dansais et illustrais toute cette profusion d’eau dans un contexte de sécheresse. Je me souvins des photos dans les journaux de la terre craquelée, de longues queues sinueuses de gens attendant l’eau avec de petits bidons dans les mains. Guru Ellapa chantait “Mathura Nagarilo”. Art et vie semblaient être en conflit. Le paradoxe était stupéfiant. En cette fraction de seconde j’étais divisée, fragmentée en deux personnes13.

La chorégraphe Chandralekha (1928-2006) fait partie d’une première génération d’artistes de danse contemporaine en Inde. Elle est reconnue pour son travail chorégraphique, mais aussi parce qu’elle est une pionnière en Inde d’un mouvement politique et féministe. Elle arrête de danser pendant vingt ans, jusqu’en 1984, alors qu’elle aura questionné sans relâche la signification de chaque mouvement dans un contexte contemporain, les ornements, les sentiments en jeu. Dans son travail, elle repense le corps de ses danseurs en termes de délimitation classique de lignes, d’espace, et de temps14. Dans un article publié en 1980, Chandralekha écrit que « le système esthétique indien est formulé sur la centralité de l’être humain, révélé par le concept abstrait du mandala15 ». Elle a basé tout son travail sur la façon de représenter les symboles dans la danse.

Chandralekha ne rejette pas la danse classique mais cherche à n’en garder que l’essence. Selon Katia Légeret, « le sens que Chandralekha donne au mot “contemporain” n’implique pas une rupture avec le style bharata-nāṭyam16 ». Elle isole et illustre les symboles par les corps, par les dessins qu’ils créent dans l’espace. Le sadir, théâtre dansé à partir duquel a été créé le bharata-nāṭyam dans les années 30, répondait à ces règles. La danse a alors un caractère sacré, mais en accord avec son temps. Rukmini Devi, qui fonde l’école Kalakshetra en 1938, apporte des modifications esthétiques et thématiques nécessaires selon elle pour faire apprécier cet art à une classe sociale élevée, et empêcher ainsi sa totale disparition. D’après Ananya Chatterjea, « Rukmini Devi a en réalité “classicisé” et dé‑érotisé la danse pratiquée par les devadāsī, renommée bharata-nāṭyam17 ». Ce que reproche Chandralekha à la « réactualisation » des arts traditionnels, c’est qu’ils ne correspondent plus à ce que l’Inde et les Indiens sont devenus aujourd’hui. Selon Rustom Bharucha, « l'une des ironies du renouveau de la danse classique indienne est généralement attribuée à l'intérêt porté à notre “culture traditionnelle” par des artistes étrangers18 ».

Alors qu’elle veut sortir de cette forme, le corps d’Anusha Lall revient sans cesse dans les positions de base du bharata-nāṭyam, et les danseuses contemporaines fractionnent, explorent les postures de base. Par ailleurs, beaucoup de danseuses non indiennes qui pratiquent le bharata-nāṭyam confient ressentir une joie indescriptible, sans savoir dire pourquoi cette danse provoque une telle euphorie. N’est-ce pas parce que la forme en elle-même est vectrice d’énergie et nous ramène à ce qui est au plus profond de chaque être humain ? C’est ce que représente le maṇḍala, selon Carl Gustav Jung :

Le maṇḍala, c’est justement une forme caractéristique de l’archétype. C’est ce qu’on appelle ultimo exquadra circulae, le carré dans le cercle ou le cercle dans le carré. [...] C’est un archétype très important, c’est l’archétype de l’ordre interne et il est toujours employé en ce sens, soit pour signifier l’ordonnance des divers aspects de l’univers – c'est-à-dire un schéma cosmique –, soit pour ordonner les divers aspects de la psyché. Il exprime le fait qu’il a un centre et une périphérie et il veut embrasser la totalité. […] Il apparaît porteur d’ordre, montrant la possibilité d’un ordre et d’une centration. [...] C’est la totalité que j’appelle le “Soi”19.

C. G. Jung définit les archétypes comme « des composants psychiques archaïques qui ont pénétré la psyché individuelle sans aucune intervention de la tradition ». Selon lui, ils seraient présents dans l’inconscient collectif de tous les êtres humains, quelle que soit leur culture. Gary Houston écrit que « les symboles sont universels en ce sens qu'ils proviennent d'une source commune, dans laquelle toute l'humanité se retrouve20 ».

Avec cette même idée, Chandralekha décrit les akhadas, gymnases du nord de l’Inde, et les kalari, leur équivalent dans le sud de l’Inde, qui propagent tous deux « une philosophie sophistiquée et matérialiste du bien-être de l’individu et du collectif en mettant l’accent sur le corps humain lui-même21 ». Les positions de base du bharata-nāṭyam et d’autres formes de danse classique indienne en découlent. Leur forme « plus compacte et circulaire22 » donne naissance à des mouvements qui stimulent le corps :

L’aramendi, une sorte de demi-plié qui est la position de base en bharata-nāṭyam, oḍiśī, kathakaḷi et kucipuḍi, est aussi la position de base en lutte (indienne et japonaise), Kalarippayattu, Silambam, Karaté, Thai Chi Chuan, et boxe Thaï. Elle est rendue abstraite comme le maṇḍala dans la danse classique, un processus continu faisant et défaisant des carrés, cercles, et triangles en harmonie avec la scène circulaire symbolisant la terre / le cosmos23.

Les danseurs qui ont une base en danse classique indienne créent à partir des mouvements de bharata-nāṭyam, mais sans adhérer à la forme « fabriquée » et « saluée par certains de ses partisans comme "l’art national par excellence"24 ». C’est une résistance à la fois esthétique et politique, qui ne remet pas en cause la danse classique elle-même, mais plutôt ce qu’une certaine élite en a fait, en particulier pour le bharata-nāṭyam, qui véhicule désormais « l’image de l’Inde Mère pure et sobre et de la féminité construite par les nationalistes hindous25 ». Royona Mitra attire également l’attention sur la période entre 2001 et 2004 pendant laquelle « le nationalisme hindou marquait son territoire et a déposé sa semence dans la psyché hindoue par la mise en œuvre de l’idéologie Hindutva26 ».

C’est dans ce contexte politique complexe que se développe la danse contemporaine indienne. À Chennai comme dans d’autres villes de l’Inde, si les arts classiques ou folkloriques traditionnels sont encore la base d’une création artistique, la volonté de n’appartenir à aucune forme récente, ni à aucun mouvement politique qui lui aurait été attribué, est très forte. Les symboles sont toujours présents de façon permanente en Inde : le liṅga et la yoni27, le naṭarāja28, les kolam29, le serpent et l’arbre, pour n’en citer que quelques-uns, sont visibles de tous et partout. Si l’on part du principe qu’une danse comme le bharata-nāṭyam, alors appelée sadir, pouvait représenter le maṇḍala, on peut se demander si s’en inspirer pour la faire évoluer sur la scène contemporaine n’engendre pas une inéluctable dissociation des éléments qui constituent le maṇḍala. La fonction de la danse et les règles d’esthétique ont évolué.

V. S. Muthuswamy Pillai et M. Selvam : une nouvelle conscience de l’espace scénique

Muthuswamy Pillai30 est un des premiers naṭuvāṉār31, maître de danse et musicien, à avoir transgressé les nouvelles règles établies au xxe siècle pour le bharata-nāṭyam. Il va non seulement chercher de nouvelles lignes avec les bras, une asymétrie dans le mouvement lui-même, mais aussi explorer l’espace de façon remarquable. Cet anti-conformiste va préférer dessiner des lignes dans l’espace sur des rythmes complexes et syncopés plutôt que de développer l’aspect narratif et dévotionnel. Les danseurs vont dans toutes les directions, parfois de dos, ce qui n’était alors pas permis, et si l’on retranscrit ses chorégraphies sur un cahier il est nécessaire de dessiner les déplacements dans l’espace en plus des pas chorégraphiés. Le fait de transgresser les nouvelles règles classiques ouvre un champ de possibilités plus large32. Les lignes, cercles et carrés dessinent un maṇḍala.

C’est paradoxalement en ayant une vision plus contemporaine de la scène que ce maître et bien d’autres danseurs après lui, vont se rapprocher de l’aspect symbolique du sadir. Son fils, le maître Kalaimamani Kuttalam M. Selvam trace des maṇḍala tridimensionnels dans l’espace. Il établit spontanément un lien intrinsèque entre les rythmes complexes et les formes géométriques dessinées par les traversées des danseurs, mais aussi par les bras, les doigts des mains, les jambes. Loin du temple, mais aussi de la nouvelle forme du bharata-nāṭyam, la créativité tisse un maṇḍala, et permet d’expérimenter soi-même « l’archétype fondamental33 ». Les mouvements deviennent organiques et le processus dépasse l’intellect. Les mouvements effectués dans une pratique quotidienne peuvent être perçus comme une éclosion multiple, tridimensionnelle et à des niveaux différents sur l’espace scénique.

Raas

Malavika Sarukkai, une artiste de bharata-nāṭyam contemporaine, choisit de composer, créer, non pas pour raconter, mais pour se rapprocher de la spiritualité à travers la danse. Ses compositions sont plus abstraites que les pièces communément jouées en bharata-nāṭyam34. Malavika Sarukkai dit s’inspirer de tout ce qui l’entoure, tout ce qu’elle peut observer, par exemple les miniatures des tableaux qui racontent les histoires de Kṛṣṇa. C’est, dit‑elle, lorsqu’elle a « vu une peinture et [...] ce raas, [qu’elle a] eu envie d'entrer dans la peinture et d'y danser35. ». Elle évoque ici une peinture très populaire sur laquelle on voit le dieu Kṛṣṇa jouer de la flûte au milieu des gopi, les gardiennes de troupeaux, sur les bords de la rivière Yamuna. La raas lila, est une danse en cercle, qui représente l’amour divin. Sur les tableaux, le mouvement circulaire est visible, et c’est cela que Malavika Sarukkai a voulu exprimer dans sa nouvelle création. Elle dit ne pas avoir voulu utiliser ce symbole du maṇḍala particulièrement, mais mettre en valeur « la circularité et le fait que le cercle est sans fin36 ». Alors que, comme la plupart des acteurs-danseurs de bharata‑nāṭyam, elle aurait pu juste jouer Kṛṣṇa qui joue de la flûte et chacune des gopi, elle a préféré axer sa recherche du mouvement sur le dessin qu’elle effectue sur l’espace scénique plutôt que sur les gestes, les mouvements de bras ou de pieds. À la question de la joie qui émanerait du symbole lui-même, elle répond que, « si les corps sont entraînés, ils sont tellement disciplinés que l’on peut toucher l’énergie à l’intérieur du corps, et se sentir joyeux37 ». Lors d’une lecture-démonstration38 à Chennai, elle raconte que, lors d’une répétition, l’un de ses musiciens lui aurait demandé de jouer cette pièce car, selon lui, ils n’accéderaient à l’ānāndam, la félicité, qu’en faisant raas39. Selon Malavika Sarukkai, « il y a quelque chose d’autre dans l’être humain, nous avons cette profonde énergie que la danse classique libère, c’est la magie40 ». Juste avant de montrer cette danse, l’artiste dit avoir travaillé avec des pauses et des ruptures de rythmes ; elle demande l’heure, et, avec ironie dit au public que « parler de raas nous emmène à l’infini ». Lors de cette démonstration à laquelle j’ai assisté, la danseuse a su amener le public à un état de félicité et le tableau est en effet apparu.

Pour Malavika Sarukkai, danser aide à « contrôler l'énergie ». Il ne s’agit pas de faire de simples mouvements mais de comprendre comment les utiliser et les mettre ensemble pour en faire un « vecteur d’énergie ». Selon elle, les gestes de mains, appelés, hasta sont une simple manifestation physique. On s’en sert pour illustrer une action, raconter. Mais, cela va plus loin, et elle pose la question de ce qu’il advient du mouvement et quelle est la répercussion de ce mouvement dans l’espace ; qu’advient-il du dessin éphémère que la main fait dans l’espace ? Elle rappelle la signification des termes śāstra et prayoga : selon elle, « le śāstra, c'est la thèse […], le prayoga c'est comment l'utiliser. Donc il peut y avoir des milliers de façons d'utiliser patāka hasta ». Elle précise avoir « un regard très holistique sur la danse ».41

Tous ces exemples et témoignages nous montrent combien il est à la fois évident et difficile d’affirmer que le maṇḍala, en tant que symbole immanent, aurait un effet sur les artistes et/ou le public. Il semble y avoir un lien entre la géométrie « en corps » et les émotions, mais, à ce jour, il n’existe a priori pas d’études démontrant le lien entre le symbole dansé et le rasa, le plaisir esthétique, éprouvé par le spectateur. Qu’en est-il de l’apparition de ce symbole dans l’architecture du lieu de représentation, ou même lorsqu’il est dessiné, de façon consciente ou non-consciente par les artistes sur la scène ?

L’espace scénique « symbolique »

Le théâtre Maṇḍala de Chandralekha

Comme écrit plus haut, la chorégraphe Chandrekha va s’arrêter de danser pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’elle trouve du sens à la création. Elle accepte pour la première fois un financement qui lui permettra de mener à bien ses projets, et commence par construire « un théâtre en plein air qu’elle appelle Mandala42 », en s'inspirant de la grille de navagraha43. La scène est surélevée à 45 cm au-dessus du sol, « la hauteur idéale pour voir un danseur », considérant que le public est assis au sol sur le sable, ou sur un muret qui entoure tout l’espace. Les proportions de la scène sont idéales et la construction du théâtre fait penser à celle d’un temple (Figure 1.). La nature autour joue un rôle très important : « tout l’environnement du travail de Chandralekha contribuait à sa créativité. Elle vit près de la mer au bout de Eliot Beach, où les nuits et les jours semblent se confondre, et vous pouvez oublier le temps qui passe ».44

Figure 1.

Entrée de Spaces, Chennai, 2014.

© Nancy Boissel-Cormier.

Il était indispensable pour Chandralekha de revenir à ce qui est pour elle la source, et qui est indissociable de la nature. Encore aujourd’hui, entrer dans ce lieu peut provoquer la même sensation que de rentrer dans un lieu de culte shivaïte d’un petit village du Tamil Nadu, dans lequel l’arbre, le serpent, en sont les principaux symboles, « avec sa simple scène rectangulaire45 » (Figure 3.), loin des grandes salles de spectacles comme la Music Academy de Chennai. Dans l’espace où est installé le public, des dalles forment une croix46, un maṇḍala (Figure 2.).

Figure 2.

Across, Not Over de Preethi Athreya. Mandala, Spaces. Chennai, octobre 2014.

© Preethi Athreya.

Figure 3.

Preethi Athreya et Murielle Lapinsonnière. Répétition de aNki buNki kata de Preethi Athreya sur la scène du théâtre Mandala, Spaces. Chennai, le 20 septembre 2013.

© Nancy Boissel-Cormier.

Depuis la création du bharata-nāṭyam à partir du sadir, certains objets symboliques et rituels sont transformés en des ornements purement esthétiques. Par exemple, le bijou représentant la lune et le soleil, porté par la danseuse sur sa chevelure : pour les devadāsī, ce bijou était symbolique et avait une fonction rituelle. Il était connecté avec le lieu, le mandapa dans le temple, mais aussi avec les cycles des jours et de la nuit, car chaque danse était liée à une heure de la journée, à un rāga47. Les histoires racontées avaient encore une portée symbolique et spirituelle, par leur représentation mythique encore proche du quotidien. Aujourd’hui les jeunes danseuses ou leurs parents vont acheter, de façon anodine, un « set de tête » qui comprend, entre autres, la lune et le soleil. Mais le symbole ne fonctionne-t-il pas lui-même de façon autonome ?

Sur un mode comparable, si la chorégraphie reste la même, dans quelle mesure un alarippu, peut-il garder sa symbolique dans une salle de spectacle ? L’alarippu, « le lotus qui s’ouvre », est une danse à travers laquelle le danseur salue les quatre directions et représente l’éclosion d’une fleur. Vus d’en haut, les trajets et la géométrie des mouvements du danseur dessinent un maṇḍala. Carl Gustav Jung évoque le pouvoir de cette danse sur la psyché :

L’Inde possède un terme pour cela : maṇḍala nṛṭya, danse du maṇḍala. Les figures de la danse traduisent le même sens que les dessins. Les patients eux-mêmes ne peuvent pas dire grand-chose de la signification des symboles en forme de maṇḍala qu’ils produisent. Ils sont simplement fascinés par eux et les trouvent expressifs et opérants dans un rapport quelconque avec leur état psychique subjectif48.

Ainsi, effectuer ou regarder un alarippu pourrait-il avoir un impact sur la psyché du danseur et/ou le spectateur ? C’est le cas pour les danses circulaires comme le Kagura Mai, danse du Japon, provoquant une « dynamique psychique qui est celle du maṇḍala authentique qui « surgit » et s'impose au sujet49 ». Les lignes dessinées par la danseuse dans l’espace créent une géométrie ; alors que la danseuse salue les quatre directions, elle dessine un maṇḍala dans l’espace. De plus, la posture de la danseuse rappelle ce dessin à l’échelle du corps : les lignes des bras et les jambes qui forment un carré sont clairement visibles.

L’architecture sacrée des temples répond au modèle du maṇḍala et du cosmos50. Depuis que le bharata-nāṭyam est transporté sur la scène contemporaine, « étirant les lignes dans l’espace et augmentant l’angularité des positions. Certains interprètes ont également élargi les modèles chorégraphiés au sol, couvrant plus le sol que les danseurs sadir ne l’ont fait, afin de s’adapter au proscenium.51 »

Le symbole du maṇḍala est donc représenté sur la scène contemporaine52 en Inde. Les danseuses se retrouvent soit associées à un style de bharata-nāṭyam récent qui est devenu le symbole de la nation, soit si elles dévient de la narration et vont dans une direction plus imagée, abstraite, ou même symbolique, systématiquement associées à l’Ouest. Il est important pour elles de garder leurs racines indiennes tout en se détachant du bharata-nāṭyam. Selon Ananya Chatterjea, « sortir de la spécificité du vocabulaire du mouvement indien basé sur la performance et atteindre une esthétique urbaine religieusement neutre » pourrait souvent suggérer ou inviter à des lectures sur l’influence omniprésente de l’Ouest53.

Beautiful Thing 2 de Padmini Chettur

Dans Beautiful Thing 2, Padmini Chettur invite son public à la méditation, à respirer avec elle dans les « lignes » numérotées de 1 à 9. Elle répète des mouvements en dessinant des lignes dans l’espace : lignes droites, diagonales ou cercles. Les mouvements sont lents et réguliers. Entre chaque ligne elle marche simplement et va se placer sur la scène. Les tableaux se succèdent ; la notion de cercle apparaît dans les deux dernières lignes. La ligne 8 n’est pas une traversée mais une rotation de la danseuse autour de son propre centre, lentement, allongée sur le sol, face contre terre. Ses bras sont allongés devant elle, elle ouvre simultanément un bras et la jambe opposée, ce qui donne la forme d’une étoile, et referme avec la même lenteur cette étoile pour la rouvrir ensuite, tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, et au centre de la scène. Lorsqu’elle se relève de cette posture, elle marche à nouveau, mais en cercle cette fois et vient se placer côté jardin pour débuter sa dernière ligne, debout. Elle se déplace en suivant le contour du cercle qu’elle vient de marquer par sa marche, et effectue un mouvement de moulin avec les bras, en une rotation sur elle‑même. Cette rotation va changer de sens, mais son déplacement dans l’espace suit le sens des aiguilles d’une montre. Padmini Chettur a travaillé avec la chorégraphe Chandralekha pendant de nombreuses années ; lors d’un entretien, Preethi Athreya confie que Padmini Chettur rejette les symboles54, « et c’est un choix. Elle n’utilise pas les symboles indiens, rien de ce qui est historique ou symbolique, elle rejette la symbolisation, comme utiliser le corps comme une part de la yoni ou du lingam55 » ; en considérant que le maṇḍala est un symbole, nous pouvons néanmoins le reconnaître dans son travail, même s’il est composé d’une succession de tableaux ; et que les lignes, les cercles se succèdent, les dessins dans l’espace, le lien entre le mouvement, l’espace et le temps sont très clairs et perceptibles par le public.

Lors d’un entretien, je lui demande si elle a dessiné un maṇḍala de façon consciente avec les lignes chorégraphiées qui se succèdent. Padmini Chettur répond que « ce n’est pas prémédité », mais reconnaît que l’utilisation de l’espace est la base de son travail56. Elle dit avoir procédé tout d’abord en visualisant la scène « comme un cube, en trois dimensions », qu’elle a remplie avec des lignes de façon à l’équilibrer. Elle dit ne pas avoir pensé à créer un maṇḍala dans cet espace scénique, car « elle n’a pas ces références du tout57 ».

Au fil de l’entretien, Padmini Chettur sourit et dessine dans l’espace avec ses mains les différentes lignes, comme pour vérifier si elle n’a pas, en effet, dessiné un maṇḍala avec les différentes lignes qui se succèdent. Elle précise que dans la chorégraphie qui est née d’une collaboration avec David Rolland, Kolam, elle a en effet pensé en termes de géométrie sacrée.

Kolam de Padmini Chettur, une collaboration avec David Rolland

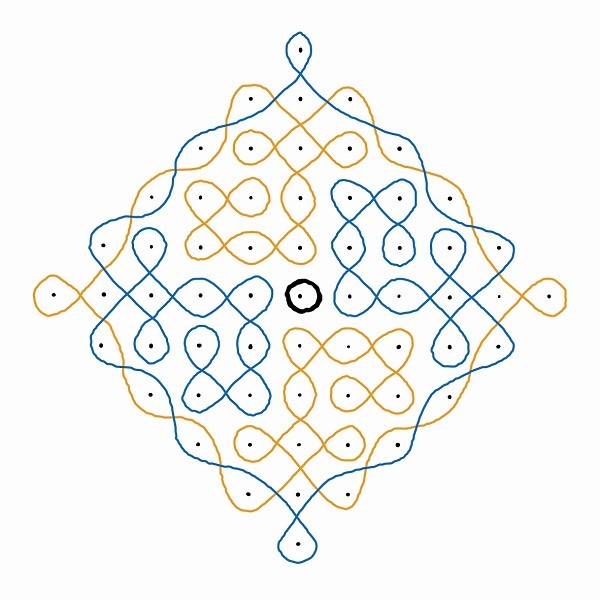

Les kolam sont des dessins géométriques et symétriques sur le sol devant la porte des maisons. Ce nom tamoul désigne ces figures tracées avec une poudre blanche58 à main levée par les femmes. Certains correspondent à des yantra59, des diagrammes, d’autres sont le fruit de la créativité des femmes. Les dessins sont transmis de mère en fille. Les kolam sont une série de points et de traits qui constituent des figures symétriques circulaires plus ou moins élaborées. On les dessine en partant du centre vers l’extérieur : ce sont des maṇḍala. Leur fonction est de repousser les mauvais esprits, d’accueillir la bénédiction divine et d’apporter une protection.

Pour une collaboration avec le chorégraphe David Rolland, Padmini Chettur choisit un kolam comme point de départ de sa création. Il est composé de 61 points autour desquels sillonnent deux lignes qui ne se rejoignent jamais. Sur le dessin (Figure 4.), on distingue clairement le centre du kolam, les points qui le constituent et les deux lignes qui s’entrecroisent :

Figure 4.

Le kolam choisi par Padmini Chettur, dessiné au feutre.

Cette création s’est faite à la demande du chorégraphe David Rolland, invité à collaborer avec deux chorégraphes indiennes pour son nouveau spectacle L’étranger au paradis indien. Padmini Chettur et Preethi Athreya créent leurs propres tableaux, afin de faire dialoguer leurs écritures. L’étranger au paradis indien invite une équipe de dix danseurs indiens et français à interpréter des chorégraphies réglées au millimètre et s’approprier des partitions audioguidées, après seulement quelques heures de répétition. Ces partitions amènent les danseurs à évoluer dans une forme chorégraphique hypnotique à partir de parcours imprimés sur de grandes toiles.

À la demande de Padmini Chettur, je participe à cette création en tant qu’artiste et chercheuse à l’Alliance Française de Madras en février 2014. La première étape est une prise de contact entre les danseurs et les deux chorégraphes60 (Figure 5.). Nous avons tous une formation en danse contemporaine et en bharata-nāṭyam ou kathak. Les répétitions commencent. Dans un premier temps, il nous est demandé de marcher en suivant les consignes des chorégraphes, dont celle de garder un visage neutre. Le chorégraphe David Rolland demande aux danseurs de marcher avec une démarche spécifique à chaque tapis. Parfois en déhanché ou en balançant le corps d’un côté et de l’autre par exemple. L’exercice est difficile, car il s’agit d’avoir une unité. Il n’y a pas de place pour l’interprétation et la personnalité des danseurs ne doit pas paraître. Les danseurs parcourent le tapis en suivant une trajectoire tracée au sol. Vues de la salle, ces trajectoires apparaissent au spectateur comme des lignes qui se meuvent ou des symboles.

Figure 5.

Padmini Chettur expose le projet aux danseurs. Auditorium Édouard Michelin, Alliance Française de Madras. Chennai, février 2014.

© Valeria Giuga.

Chaque danseur est équipé d’un casque et d’un boîtier. Il entend les instructions du chorégraphe qui sont au préalable enregistrées puis montées à l’aide d’un logiciel. Selon le numéro qu’on lui attribue, l’instruction donnée au danseur est plus ou moins rapide, voire décalée par rapport à celle des autres numéros.

Figure 6.

David Rolland et Padmini Chettur créent le fichier audio avec un logiciel. Alliance Française de Madras. Chennai, février 2014.

© Valeria Giuga.

Les instructions entendues dans le casque sont de ce type « Marche et Marche et Marche et Marche et Stop. [pause] Marche et Stop. [pause] Attention, marcher désormais sur la ligne jaune ». Sur un modèle identique, la chorégraphe Padmini Chettur enregistre ses instructions en anglais pour dix danseurs. Les danseurs entendent également un métronome qui marque le tempo. Les spectateurs entendront eux une musique composée pour Kolam.

L’enregistrement de la bande-son et le dessin se font en parallèle, avec des corrections apportées au fur et à mesure. Le kolam est dessiné tout d’abord sur une bâche transparente à l’aide de feutres indélébiles (Figure 7.). Les marques qui correspondent aux pas des danseurs sont apposées ensuite avec des feutres qui s’effacent. Il est ainsi possible de les rectifier. Les danseurs sont invités à essayer plusieurs fois d’effectuer la trajectoire en suivant les indications enregistrées (Figure 8.).

Figure 7.

Padmini Chettur et David Rolland font le marquage sur le kolam, alors dessiné sur une bâche de plastique. Alliance Française de Madras. Chennai, février 2014.

© Valeria Giuga.

Figure 8.

David Rolland et les danseurs prennent leurs repères sur la bâche. Alliance Française de Madras. Chennai, février 2014.

© Valeria Giuga.

Le kolam que Padmini Chettur a choisi est constitué de deux lignes de couleur distincte. La moitié des danseurs va parcourir la ligne jaune tout au long de la pièce, l’autre moitié la bleue.

Lorsque le positionnement des marques est définitif, un tapis gigantesque est imprimé (Figure 9.), sur le même modèle que ceux sur lesquels évolue la compagnie de David Rolland.

Figure 9.

Le tapis kolam imprimé. Alliance Française de Madras. Chennai, février 2014.

© Valeria Giuga.

Padmini Chettur a fait débuter les danseurs en deux groupes sur l’extérieur du kolam. Elle les fait circuler plus ou moins vite à l’intérieur du dessin. Au milieu de la pièce, les danseurs se retrouvent chacun sur une boucle. La consigne « stay on your loop » demande aux danseurs de tourner plusieurs fois autour du centre de cette boucle puis de suivre le rythme auquel la chorégraphe demande de marcher. Certains vont tourner dans le sens des aiguilles d’une montre, d’autres dans le sens opposé, le but étant de créer une tension visuelle, selon Padmini Chettur61.

Ce principe est utilisé dans les rituels et dans les temples : par exemple le dévot doit tourner sept fois autour d’une statue dans le sens des aiguilles d’une montre et trois fois dans l’autre sens pour dire sa prière.

Dans Kolam, la technique de bharata-nāṭyam ou de kathak n’était pas utile pour cette pièce. Les danseurs français qui ont rejoint le projet pour les représentations ont d’ailleurs pu s’adapter à la chorégraphie très facilement. En revanche, on peut penser que le fait de marcher sur un kolam peut être une expérience différente pour une personne qui voit le dessin pour la première fois et une autre qui le voit de façon quotidienne depuis son enfance. Peut-être que le dessin et/ou le fait de parcourir « à pieds » des lignes qui sont tracées avec les mains a eu un impact sur la psyché des danseurs indiens. De la même façon, on peut supposer que les danseurs français ont eu une expérience singulière en étant confrontés physiquement à ce maṇḍala.

Conclusion

Le symbole du maṇḍala apparaît dans les postures de base du bharata-nāṭyam et est parfois dessiné sur le proscenium. Ce symbole semble, dans ses représentations, être le garant d’une identité indienne précoloniale. Le maṇḍala est utilisé de façon consciente ou non consciente sur la scène contemporaine à Chennai. Il semble que son utilisation soit parfois un moyen de revendiquer une esthétique, soit, de façon plus abstraite, d’atteindre la félicité. Dans le deuxième cas, l’incarnation du symbole par le corps pourrait provoquer des émotions et/ou la circulation d’énergie entre le danseur et son public, et parfois même d’une quête spirituelle.

Cet article émet l’hypothèse que le symbole du maṇḍala, incarné par le corps, convoque le rasa, un processus d’ordre psycho-physiologique62. De nombreuses recherches ont démontré que la visualisation du symbole pouvait être à l’origine d’un changement d’état émotionnel63. Ainsi, des livres de maṇḍala à colorier pour adultes sont disponibles partout, et le symbole, à visualiser ou à colorier, est largement utilisé en art-thérapie. En continuité, il pourrait être pertinent de mener des recherches conjointes en sciences cognitives et en arts du spectacle64 pour évaluer l’impact de la « mise en corps » de symboles géométriques, et plus précisément celui du maṇḍala, ainsi que l’état de félicité qui en découle dans les situations d’apprentissage, de répétition et de représentation.