Interroger les modes de production de l’art contemporain

Pour qui s’intéresse aux conditions matérielles de réalisation des œuvres d’art contemporain, la sortie du livre de Glenn Adamson et Julia Bryan-Wilson, Art in the Making (qu’on pourrait traduire par « L’art en se faisant », ou « Faire de l’art »), est une lecture indispensable. Nourrie de nombreux exemples des années 1960 aux années 2010, mais avec une insistance sur les années 1990-2000, la réflexion des deux auteurs n’est jamais détachée de leurs observations ; pour autant, il ne s’agit pas d’un catalogue désordonné d’artistes et d’œuvres mais d’un livre bien organisé, sous-tendu par une question simple, mais dont la réponse est complexe : comment sont faites les œuvres d’art contemporain ? Si le public qui va voir des expositions ou des musées qui exposent l’art fait aujourd’hui est souvent troublé par ce qu’il voit, c’est moins du fait du caractère provocateur de certaines pièces, que de sa difficulté à raccorder celles-ci à son idée du travail artistique. Pour tout un chacun, un artiste est un solitaire qui travaille dans son atelier et qui accouche difficilement d’une œuvre unique dont la valeur tient moins aux compétences techniques qu’il a mises en œuvre (sans quoi il ne serait qu’un artisan) qu’à l’imagination, qu’à l’inspiration, qu’au génie dont il a fait preuve. Or, c’est peu dire que beaucoup d’artistes contemporains ne correspondent plus à cette image romantique. Ne pas comprendre comment les artistes travaillent aujourd’hui revient souvent à penser qu’ils ne travaillent pas, autrement dit, qu’ils ne sont pas d’authentiques artistes et que ce qu’ils font n’est pas de l’art. La faute n’en incombe pas seulement à l’éducation artistique défaillante des spectateurs, mais aux artistes eux-mêmes et aux acteurs du monde de l’art, qui cachent souvent ces moyens de production. La fabrication est comme « l’éléphant dans le magasin de porcelaine », reconnaissent volontiers les auteurs (14). La peur d’être considéré comme un simple technicien, le tabou de l’argent, voire la volonté de mystifier le spectateur peuvent être des raisons évoquées par les artistes. Mais, plus que tout, la valeur (y compris la valeur marchande) de l’art repose encore et toujours sur l’image de l’artiste romantique, c’est-à-dire sur l’auctorialité prométhéenne sans partage de l’artiste sur son œuvre et sur la dimension spirituelle qu’il confère à la seule matière.

Une approche matérialiste de l’art contemporain, une recherche sur les façons de fabriquer les œuvres d’art, comme les développent les deux auteurs de Art in the Making, s’oppose à cette construction culturelle. Néanmoins, ce n’est pas pour ravaler l’art à un simple bien de production ou de consommation comme un autre ; c’est au contraire pour mieux en évaluer la spécificité et mieux en apprécier la valeur, qui cette fois n’est pas appréciée à l’aune d’un malentendu, mais en toute connaissance de cause. Je citerai pour commencer les dernières lignes de leur conclusion, qui résument bien l’éthique de leur démarche :

« Nos relations envers toute œuvre d’art deviennent plus profondes quand nous nous attardons à nous demander d’où viennent ses matériaux, et quels esprits, mains et ressources sont impliquées dans sa création. À l’inverse, chaque fois que nous minimisons le récit de la production d’une œuvre, soit du fait des accords de confidentialité soit à cause d’une simple inattention, nous effaçons une part de sa signification. Bien sûr, il est important de prendre au sérieux les images et idées que l’art contemporain présente au monde. Mais pour vraiment comprendre ce qui est en jeu, pour saisir dans leur totalité les aspects tant critiques que pratiques de l’art, nous devons nous pencher sur les questions de production. » (228, ma traduction)

Dans l’introduction, Adamson et Bryan-Wilson donnent trois raisons qui justifient l’étude de la fabrication des œuvres d’art (16-19). En premier lieu, la fabrication est une donnée cruciale pour les artistes : leurs pièces dépendent de leurs capacités et de leurs limites à acheter, transformer des matériaux, à mener une équipe de techniciens spécialisés, à négocier avec entreprises et institutions. La fabrication est la condition de possibilité d’exister d’une œuvre d’art. Ici, les auteurs se démarquent quelque peu de Rosalind Krauss qui, tout à son entreprise de dépassement du modernisme, a théorisé l’entrée de l’art dans l’ère du « post-médium », c’est-à-dire l’idée qu’une démarche artistique ne s’accomplit plus dans l’exploration d’un médium particulier (la peinture, la sculpture en métal, la vidéo…) mais dans un thème poursuivi à travers plusieurs projets, qui peuvent emprunter des médiums différents. D’une part, répondent Adamson et Bryan-Wilson, on observe un retour aux pratiques attachées à un médium particulier dans l’art contemporain (12).

Deuxièmement, les pratiques « post-médium » engagent une série de questions concernant leurs conditions matérielles : comment est distribuée l’auctorialité de l’œuvre ? Quelle est l’éthique qui sous-tend ces pratiques ? De plus, la production pose une question politique. Ici les auteurs retrouvent les accents du matérialisme marxiste ; si le travail est un labeur pénible pour l’ouvrier, qu’en est-il du travail de l’artiste ? Son travail est-il de l’ordre de la récréation, ce qui en ferait un représentant d’une bourgeoisie dominante et oisive ? Est-il de l’ordre de l’exploitation, quand il fait travailler des personnes à sa place ? Ou est-il au contraire un effort démesuré pour être improductif, selon les critères de la productivité capitaliste ? Fait-il place au partage et à la gratuité ? Beaucoup d’artistes sélectionnés par les deux auteurs développent une œuvre qui pose ces questions de la politique du travail artistique.

Troisièmement, faire, c’est une forme de pensée. Adamson et Bryan-Wilson ne s’expliquent pas beaucoup sur ce point, pourtant capital. Il leur manque peut-être ici des références théoriques qu’on pourrait aller chercher du côté de Gilbert Simondon par exemple. Mais ce qu’ils visent ne concerne pas le champ de la philosophie : il vise l’histoire de l’art contemporain, et particulièrement l’héritage du conceptualisme. Les artistes réunis dans Art in the Making sont post-conceptuels, non pas dans le sens où ils seraient revenus à des formes plus « matérielles » de production artistique, mais parce qu’ils auraient étendu le champ de l’art conceptuel à des sujets qui intéressaient moins ses initiateurs, comme le travail ou le corps. L’art conceptuel originel était fortement imprégné de linguistique, comme l’anthropologie – c’était l’âge d’or du structuralisme. Le post-structuralisme a retourné le langage sur la société, sur le politique, sur l’économie – cela a par exemple produit l’anthropologie des techniques en France. Il en va de même dans l’art : après le langage, les artistes conceptuels se sont intéressés à la réflexion sur la pratique artistique elle-même. Le lecteur n’a donc aucune crainte, en abordant ce livre, à y trouver un plaidoyer nostalgique pour l’art d’antan, celui qui respectait les règles du bien faire, celui où la valeur tient plus compte du temps employé à le produire que de la particularité des procédures mises en œuvre. On y trouve même des pièces qui, à première vue, semblent le plus éloignées des idées de technicité ou de fabrication, comme The Maybe de Cornelia Parker (l’actrice Tilda Swinton allongée sur un matelas dans une cage de verre, exposée comme un objet précieux), ou le tas de bonbons de Felix Gonzales Torres, Untitled (Portrait of Ross in L.A.), dont le poids approximatif rappelle celui de son amant mort du sida, mais que n’importe qui prêt à acheter 80 kilos de bonbons pourrait reproduire.

Le livre est organisé en neuf chapitres thématiques, neuf procédures classées de la plus familière (peindre) à la plus déroutante (la participation) ; ou bien, l’on pourrait dire que ces neuf chapitres commencent par exposer les pratiques les plus solitaires, celles qui correspondent le mieux à l’image romantique de l’artiste, aux pratiques les plus collectives, qui s’en écartent le plus. Car c’est, disent les auteurs dans la conclusion de leur ouvrage, son fil rouge : comment l’auctorialité est-elle distribuée dans les pratiques artistiques contemporaines (223) ?

La peinture, entre readymade et expressivité

Le chapitre 1 s’ouvre donc sur la peinture, mais dès la première œuvre citée on comprend que l’intention des auteurs n’est pas d’énumérer les différentes techniques utilisées par des peintres reconnus, mais plutôt de questionner ce qu’on appelle peinture aujourd’hui et de présenter des œuvres qui posent ces questions. Il s’agit d’une pièce de Robert Barry, Inert Gas (1969), essentiellement composée de photos d’une bombonne de gaz incolore dans un paysage, c’est-à-dire d’une œuvre invisible. Et pourtant, Thierry de Duve qualifie tout de même Robert Barry de peintre (27) ; et c’est le même historien de l’art qui développa l’assertion fameuse de Marcel Duchamp selon laquelle le premier readymade, c’est la couleur qui sort du tube de peinture. Sur ces bases, Adamson et Bryan-Wilson construisent leur argument autour de l’idée qu’une dialectique animerait la peinture contemporaine, entre readymade et expressivité (29). Ainsi, le Japonais du groupe Gutai Kazuo Shiraga, qui « luttait » littéralement avec la toile et la couleur dans les années 1950, ou Gerhard Richter, qui applique un large râteau sur la surface pour produire des effets inattendus, ainsi que les expressionnistes abstraits américains, sont des exemples évidents de cette tension. Adamson et Bryan-Wilson explicitent mieux leur démarche quand ils entendent dépasser les thèses de Clement Greenberg sur le « médium » de la peinture, conçu de manière restrictive. Ils prennent par exemple le monochrome bleu d’Yves Klein, dont le pigment fut breveté par l’artiste avec les chimistes de Rhône Poulenc qui le mirent au point. Cet aspect technique aurait sans doute peu intéressé Greenberg. Mais il intéresse les artistes : ainsi quand Derek Jarman tourne un film dont le plan unique est un fond bleu, sur une bande-son qui parle du sida (Blue, 1993), ou quand Rosemarie Trockel tricote un carré de laine synthétique bleue sur lequel se détache un mince fil blanc (Patient Observation, 2014), il s’agit de références à l’IKB de Klein, à sa couleur bien sûr, mais aussi à sa dimension matérielle : c’est de celle-ci que provient la différence, donc le sens des variations de Jarman et de Trockel : le premier queerise Klein, la seconde le féminise (36). C’est cette même variation matérielle qui fait l’intérêt d’une œuvre de Robert Longo comme After Pollock (2014), qui est un dessin en noir et blanc qui copie à l’identique le célèbre tableau de l’expressionniste américain, Autumn Rhythm, ou les copies d’après des toiles de maître de Vik Muniz, qui utilise en guise de pigment du chocolat, du beurre ou du sucre. Plus politiquement, certains artistes associent les pigments de la peinture aux pigments de la peau : Byron Kim qui réalise un nuancier (proche de ceux de Richter), composé des teints de peau de ses amis, collègues, famille ou relations (fig. 1). Toujours dans l’idée de portrait, la Brésilienne Adriana Varejão a fait fabriquer des tubes de peinture à huile contenant les teintes de 33 couleurs de peau parmi les 136 que le gouvernement brésilien avait identifiées pendant une enquête en 1976 (en fait, elle inventa ces couleurs puisque l’enquête ne portait que sur les façons de nommer la couleur de peau des sondés : « blanche neige », « embrassée par le soleil », « couleur d’un singe en fuite »…). Elle se fit faire ensuite des autoportraits où elle fit varier sa propre couleur de peau avec tous les tubes de sa collection.

Fig. 1

Byron Kim Synecdoche 1991-présent huile et cire sur bois, chaque panneau 25,4 x 20,3 cm, ensemble 305 x 890 cm

New York MoMA

Courtesy The artist and Max Protetch Gallery, New York

Photo MoMA.

Le bois, matériau social

Le chapitre 2 est consacré au travail du bois. Ce choix (plus que le métal ou la pierre, le plâtre ou la céramique, qui ne sont pas traités dans le livre) est justifié par les auteurs par la relative facilité avec laquelle les artistes peuvent s’en procurer et le travailler. Il permet aussi d’effectuer une transition avec le chapitre précédent, puisque les peintres utilisent du bois pour leurs châssis, et certains jouent dessus, comme Frank Stella avec ses Shaped Canvas (51). Mais c’est surtout aux sculpteurs que ce chapitre s’intéresse, et à la dimension constructive du bois, surtout depuis la génération des artistes états-uniens des années 1960 comme Mark di Suvero : c’est moins le bois taillé que le bois assemblé qui retient l’attention des auteurs, quand la sculpture tend à la charpente et le sculpteur à l’architecte. Les pièces de Mark di Suvero comme Hankchampion (1960), celles d’Alice Aycock comme Studies for a Town (1977) ou celles de Tadashi Kawamata comme Destroyed Church (1987) sont plus des structures que des sculptures ; autrement dit, elles montrent de quoi et comment elles sont faites, sans rien cacher. De là l’importance de savoir la provenance des matériaux : produits de chantier urbain pour di Suvero et Kawamata, contreplaqué pour Aycock, qui provient d’une famille de constructeurs et s’inspire de la simplicité du constructivisme justement, tandis que di Suvero traduit le langage héroïque de l’expressionnisme dans ses assemblages de poutres trouvées. Quant à Kawamata, ses pièces sont des installations provisoires en ville, qui visent à exprimer des tensions politiques à l’œuvre in situ. Son installation Favela Café, dans la foire Art Basel (2013), a suscité beaucoup de débats du fait même de sa conception : des morceaux de bois récupérés pour faire des baraques, fortement inspirées des techniques de construction des favelas brésiliennes (60-61). On comprend que l’évocation de la pauvreté la plus ultime dans un lieu de consommation destiné à celles et ceux qui la provoquent pouvait être considérée comme déplacée. D’autres artistes sont évoqué·es dans ce chapitre, comme Doris Salcedo, dont le travail sur le bois s’opère surtout à travers des meubles (chaises, commodes, armoires…) qu’elle modifie, coule dans le béton, accumule, hybride, etc. en jouant de l’ouverture et de la fermeture, de l’intérieur et de l’extérieur, de l’intime et du public, en teintant ses pièces d’une force politique qui n’est jamais explicite (62-63) (fig. 2), ou encore Martin Puryear ; Salcedo a besoin de techniciens du bois pour l’assister, mais Puryear, réputé « le plus doué des artisans parmi les sculpteurs américains vivants » (63), qui déjà en 1975 exposait, comme des sculptures, ses outils de menuisier, et dont les sculptures ont l’air à la fois simples et virtuoses.

Fig. 2

Doris Salcedo 1550 Chairs Stacked between Two City Buildings Istanbul 2003

Installation pour la 8e biennale d'Istambul

Courtesy Alexander and Bonin, New York photo Sergio Clavijo

Construire un autre monde

Le chapitre 3, « construire », part de l’article de Rosalind Krauss, « La sculpture dans le champ étendu » de 1979. Si Krauss, écrivent Adamson et Bryan-Wilson, a bien vu que la génération des artistes comme Robert Smithson, Carl Andre ou Alice Aycock ne pouvait pas se contenter des critères d’appréciation valables pour les sculpteurs des générations précédentes, et que leurs pièces tendaient vers l’architecture, l’installation et le paysage, elle va trop vite en besogne en parlant d’une condition « infiniment malléable » pour la sculpture. C’est faire peu de cas, en effet, des conditions et des limites matérielles qui s’imposent aux artistes (73-74). La construction, dans sa matérialité même, ou la déconstruction, est l’enjeu des artistes retenus dans ce chapitre. C’est le cas par exemple de Theaster Gates, reconnu pour ses Dorchester Projects, une vaste entreprise de réhabilitation de tout un quartier abandonné de Chicago, à partir de matériaux récupérés, pour en faire un lieu de partage et de communauté (fig. 3). Dans le même esprit politique, l’Espagnol Santiago Cirugeda est devenu un spécialiste des interventions urbaines pirates, comme la fabrication d’abris pour les réfugiés dans des échafaudages ou une balançoire à partir d’une benne à ordures (76). Le Mexicain Abraham Cruzvillegas nous avertit qu’au Mexique, la récupération (qu’il appelle « autoconstruction ») « n’est pas un hobby du weekend ; ce n’est pas du bricolage ou une culture DIY – c’est la conséquence d’une distribution des richesses injuste » (78). Ses pièces s’inspirent de ces pratiques vernaculaires et gardent dans leur aspect très brut la violence et l’énergie des gens qui vivent là où il prélève ses matériaux. Les sculpteurs européens ou étatsuniens semblent avoir moins été concernés par ces enjeux politiques pendant un certain temps, si l’on reprend les exemples cités dans le livre. Que cela soit Isa Genzken ou Rachel Whiteread, il semble d’abord que ce sont les questions liées au moulage du béton, à l’histoire de la sculpture, à son rapport avec l’architecture, qui les intéresse (80-81). Mais les artistes plus jeunes comme Oscar Tuazon, s’ils héritent de l’histoire de cette sculpture postminimale, y insufflent une dose de tension et de danger qui manifeste une inquiétude liée à l’état du monde actuel.

Fig. 3

Theaster Gates The Dorchester Projects 2013

Courtesy of Rebuild Foundation Photo Chris Strong

Les techniques du corps

Le chapitre 4, sur la performance, est à mon avis l’un des plus intéressants. En effet la performance est souvent évoquée pour parler d’artistes qui refusent la matérialité, voire même la technique : se faire tirer dessus à bout portant, se donner des gifles, hurler, se rouler dans la peinture ou sauter dans le vide… Adamson et Bryan-Wilson auraient pu choisir de remonter cette pente en utilisant l’outil des « techniques du corps » inventé par Marcel Mauss. Mais, de nouveau, leur fonds théorique n’est pas anthropologique. Il est bien plus inspiré par les cultural studies et le marxisme. Ainsi, la façon dont ils abordent la performance de Tehching Sam Hsieh, One Year Performance 1978-1979, dans laquelle cet artiste taïwanais est resté dans une cellule qu’il avait aménagée dans son appartement pendant un an, sans lire, sans ordinateur ou télévision, sans communiquer, est révélatrice de leur approche (91-95) (fig. 4) : certes, l’artiste ne fait rien d’autre que vivre au jour le jour, et ce n’est pas l’ascétisme de cette vie de reclus qui retient leur attention, mais tout ce qu’on ne voit pas et qui rend la performance possible : les parents qui louent l’appartement, les amis qui lui apportent à manger, vident son seau d’excréments, le filment et le photographient, organisent les visites. Tout un réseau invisible qui relève de la « production » de la performance. Le terme est important : la production, dans le langage des auteurs, suppose un circuit dans lequel plusieurs acteurs circulent et inscrit la chose produite dans le champ social. Ainsi, contrairement à ce qu’on pourrait penser spontanément, le corps humain est « produit » la plupart du temps, au sens où il est déterminé par les conditions sociales dans lesquelles il apparaît (95). A fortiori, le corps des artistes performeurs ou performeuses, même si, apparemment, comme dans le cas de Sam Hsieh, leur performance ne semble mettre en scène que le corps comme œuvre de l’artiste. Les artistes féministes comme Adrian Piper, qu’Adamson et Bryan-Wilson citent (96-97), sont sans doute les premières à l’avoir compris : dans sa performance Food for the Spirit de 1971, celle-ci documente à travers des photos d’elle nue sa lecture de la Critique de la faculté de juger de Kant, tandis qu’elle ne se nourrit que de jus de fruit : absorber un monument du canon de la pensée occidentale implique une forme de renoncement à soi (le corollaire étant : s’affirmer et affirmer son corps suppose de se libérer de ce canon occidental). De la même façon, Eleanor Antin documente sa cure d’amaigrissement pendant 37 jours (Carving : A Traditional Sculpture, 1972) ou Heather Cassils, sa transition du genre féminin au genre masculin à travers l’absorption d’hormones et la musculation (Time Lapse, 2011) : ces artistes sculptent leur corps pour qu’ils se conforment aux canons de beauté féminin ou masculin en vigueur dans leur société. Le chapitre continue avec des cas récents et controversés : parfois les artistes qui veulent dénoncer cette production sociale du corps dans leurs performances finissent par apparemment adopter les codes oppressifs de la société. Ainsi Liz Cohen s’est-elle fait connaître par son projet Bodywork (2002-2010), dans lequel elle a sculpté son corps, à travers de nombreuses séances de cure, d’esthéticienne et de salle de sport, pour ressembler à une sorte de fille idéale de film pornographique américain, tout en prenant des cours de mécanique et en réussissant à hybrider une Trabant d’Europe de l’Est avec une Chevrolet El Camino. Les photographies qui la montrent, en mini-robe, voire nue, dans l’atelier de mécanique, parodient l’iconographie érotique bon marché des salons de voiture ou des revues masculines. Jouant sur cette frontière du mauvais goût, l’artiste afro-américaine damali ayo a lancé en 2003 un site internet, rent-a-negro.com, dans lequel elle proposait de se louer pour valoriser des sociétés qui auraient voulu redorer leur image de marque ou à des particuliers qui voudraient sortir avec une Noire. Elle n’est jamais passé à l’acte, ayant reçu trop de menaces. Le dernier exemple cité par les auteurs est d’un tout autre genre : il s’agit de la célèbre performance de Marina Abramovic, The Artist is Present, au MoMA en 2012, pendant laquelle elle s’asseyait à une table et attendait que quelqu’un prenne place en face d’elle, et ceci pendant des jours entiers. De nouveau, l’analyse met en lumière le rôle de l’institution (en l’occurrence, le MoMA) qui rend possible cette performance, mais mieux, montre que c’est le projet implicite de l’artiste que d’utiliser l’institution, seule capable de lui conférer l’aura qu’elle cherche à faire ressentir aux participants (108-109). Autrement dit, si son projet était de fabriquer son propre mythe, elle avait besoin effectivement d’un musée capable d’en produire le récit.

Fig. 4

Tehching Hsieh One Year Performance 1978-1979 New York

Photo Cheng Wei Kuong 1979

Le genre des outils

Le chapitre 5 traite de l’outillage et revient un peu en arrière dans la progression théorique de l’ouvrage, puisqu’on se retrouve de nouveau face à des artistes seuls avec leurs outils – le chapitre 6 traitera de la production proprement dite. Mais de nouveau les choix opérés par Adamson et Bryan-Wilson sont très pertinents, car ils concernent des artistes qui ont tous inventé leurs outils de travail : le vagin-pinceau de Shigeko Kubota (Vagina Painting, 113), le plastique transparent de Lee Bontecou (Fish, 115), les pianos modifiés de John Cage (115-117), les instruments de musique transformés en téléviseurs de Nam June Paik (TV Cello Premiere, 119) ou adaptés aux nouvelles techniques d’enregistrement par Laurie Anderson, avec son extraordinaire archet de violon dont les crins ont été remplacés par une bande audio magnétique (Tape-Bow Violin, 1977) ; ou à l’inverse, chez David Byrne, c’est tout une salle qui devient instrument de musique (les ventilateurs, conduits d’aération, circuits électriques, etc. dont les sons inframinces sont amplifiés et diffusés par des enceintes) dans Playing the Building (2005-2012). Mais les musiciens ne sont pas les seuls à inventer leurs instruments : les peintres également. Le livre cite les Méta-matics de Jean Tinguely, ces machines à peindre automatiques (1974), les différentes extensions corporelles de Rebecca Horn, qui a également réalisé The Little Painting School Performs a Waterfall (1988), une installation dans laquelle trois pinceaux recouvrent des toiles suspendues au mur de peinture bleue, éclaboussant comme une chute d’eau l’ensemble (fig. 5). Horn est intéressée par le rapport homme-machine et plus particulièrement par l’anthropomorphisme : ses machines ont des « qualités humaines », dit-elle (cité p. 125). Le chapitre se conclut par deux artistes féministes : Jani Antoni et Judy Chicago. La première est citée pour sa performance Loving Care (1992, 127), dans laquelle elle essuyait violemment le sol de l’exposition avec ses cheveux enduits de colorant, amplifiant ainsi l’injonction transmise par la publicité aux ménagères de prendre soin d’elles et de leur intérieur ; dans ce cas, c’est la tête de l’artiste, ses cheveux, qui sont devenus l’outil. Elle est surtout citée pour son projet Slumber (1993-94, p. 127) : dormant dans une galerie, elle est branchée à un encéphalogramme qui enregistre les impulsions provenant de ses yeux. Le jour, elle se sert des bandes imprimées pour les tisser dans un métier de son invention et réaliser une couverture, dont elle se sert la nuit. Son activité cérébrale inconsciente est le matériau qui lui permet de travailler à son œuvre : c’est une façon, selon les auteurs, d’affirmer une forme de subjectivité qui est niée dans l’usage ordinaire (c’est-à-dire dans les manufactures textiles) des métiers à tisser. Les auteurs parlent ici de « hacking », dans le sens large (qui dépasse la piraterie informatique) ou un objet est modifié pour en détourner l’usage habituel (128). Le travail et les outils sont, la plupart du temps, genrés. Beaucoup d’artistes, surtout féministes, s’évertuent à contrecarrer ces associations culturelles dominantes. Ainsi Judy Chicago peint-elle des capots de voiture avec des motifs abstraits qui tiennent autant de motifs autochtones de la côte nord-ouest américaine que de représentations stylisées du sexe féminin (131). Dans A Butterfly for Oakland (1974), elle installe des feux d’artifice sur une pelouse non loin du Chinatown local ; son propos était, d’une certaine manière, de peindre l’air avec la fumée des fusées qui dessinaient dans l’espace l’image d’un animal, symbole de transformation aux connotations féminines et asiatiques associées (131).

Fig. 5

Rebecca Horn The Little Painting School Performs a Waterfall 1988

tiges métalliques aluminium pinceaux moteurs peinture acrylique sur toile (è9 x 363 x 241 cm Minneapolis Walker Art Center

Courtesy The Artist and Sean Kelly, New York.

Photo WAC

L’argent comme médium

En lisant le chapitre 6, le lecteur français a un sentiment de différence culturelle assez fort ; ce chapitre sur les moyens financiers des artistes trahit quelque peu l’obsession des critiques d’art anglo-saxons autour des questions d’argent (et, par la négative, le tabou français qui les concerne). Mais il est très pertinent dans la logique matérialiste (et marxiste) de l’ouvrage : sans argent, pas d’art. Cependant, mis à part quelques cas exceptionnels à tous points de vue (comme le crâne recouvert de diamants, For the Love of God, de Damian Hirst, 142-43), les auteurs n’évoquent pas tellement les façons que trouvent les artistes de se faire produire leurs pièces ; ils parlent plutôt de l’argent comme matériau : que cela soit les tas de billets du Brésilien Cildo Meireles (Money Tree, 1969), à un moment où l’argent brésilien était complètement dévalué à cause de la dictature, le tas de pièces de monnaie de Gerald Ferguson (1000000 Pennies, 1979) ou celui (plus onéreux) de lingots d’or de Chris Burden (Tower of Power, 1985), qui expriment la vénération idolâtre pour le dieu Capital, ou encore des minces couvertures d’or pur de Roni Horn en hommage à Felix Gonzales Torres (Gold Mats, paired – For Ross and Felix, 1994-95), il s’agit de sortir l’argent de sa fonction de monnaie d’échange, de son cours de valeur monétaire, et de faire ressortir ses autres propriétés matérielles ou symboliques. Dans d’autres cas, les auteurs s’intéressent à l’iconographie de l’argent : outre les sérigraphies bien connues de Warhol ou les faux billets de 0 dollar de Cildo Meireles (fig. 6), les auteurs analysent le travail de Sylvie Fleury sur les accessoires de mode luxueux, comme les sacs Louis Vuitton, dont elle fit une version en bronze chromé, que la marque reprit à son tour pour en faire un vrai sac (146). L’ambiguïté de ces artistes qui travaillent sur et avec l’industrie du luxe est bien soulignée par Adamson et Bryan-Wilson : la portée éventuellement parodique de leur travail s’évanouit derrière la récupération gourmande que les marques de luxe en font, et dont ils sont complices. Plus intéressant, les deux auteurs prennent trois exemples qui déjouent cette complicité suspecte. Josephine Meckseper est une artiste allemande qui reprend dans des vitrines les schémas de présentation des produits vendus en magasin, mais l’appliquant à des objets sans grande valeur. Ce qu’elle dénonce n’est pas tant le commerce en général que le devenir-commercial de l’art : quoi de plus commun que de voir des readymade exposés aujourd’hui et vendus comme des œuvres de grand prix (148) ? Travaillant lui aussi sur le display muséal et commercial, Fred Wilson a commencé sa carrière en réarrangeant les collections du musée de la Maryland Historical Society (Mining the Museum, 1992-93) : dans une vitrine consacrée au « travail du métal», (1793-1880) par exemple, il associe à de riches pièces d’orfèvrerie en argent des chaines d’esclave, produisant un effet de contraste saisissant. Dans Regina altra, il a fait faire une copie de la couronne d’Angleterre, mais complètement noire, et l’a exposée à l’occasion du 200e anniversaire de l’abolition de l’esclavage en Grande-Bretagne (151). Enfin, Susan Collins, qui a une formation d’ébéniste, crée des sculptures qui à première vue semblent constituées de matériaux de rebus (vieilles planches de bois, escabeau abîmé et tâché de peinture) ; en réalité, ces sculptures sont faites à partir d’essences de bois précieux, et les taches de peinture sont faites en nacre, en perles et en corail. Les auteurs appellent ce travail un « trompe-l’œil », mais qui fonctionnerait à l’envers : au lieu de mimer le marbre quand il ne s’agit que de peinture, l’artiste mime les matériaux pauvres quand il s’agit de matériaux luxueux.

Fig. 6

Cildo Meireles Zero Dollar 1974-1984 impression offset sur papier chaque billet 6,8 x 15,7 cm Barcelone MACBA.

Photo MACBA.

Déléguer le travail

Le chapitre 7 est important et plus novateur. Il porte en effet sur la « fabrication », c’est-à-dire la délégation par l’artiste du travail par d’autres personnes plus qualifiées que lui ou elle. C’est important, parce que cette procédure est aussi fréquente dans l’art contemporain qu’elle est peu traitée par les critiques d’art, qui se moquent généralement de savoir qui a fait quoi, se contentant du nom sur le cartel – celui de l’artiste évidemment. C’est aussi une procédure mal comprise du grand public, pour qui une œuvre d’art est forcément le résultat du travail personnel d’un·e artiste. Le chapitre commence par une œuvre phare d’Ai Weiwei, son installation dans le Turbine Hall de la Tate Modern en 2010, Sunflower seeds, pour laquelle il fit réaliser par des ouvriers chinois cent millions de graines de tournesol en céramique, toutes faites à la main (157). Or, le centre de cette pièce spectaculaire n’est pas l’installation à Londres, mais bien le processus de fabrication. Il s’agissait pour l’artiste de rendre visible le travail de ces petites mains, de ces millions d’ouvriers Chinois anonymes exploités par les usines des pays du monde entier. Mais l’œuvre fit polémique : on accusa d’Ai Weiwei de se comporter comme ceux qu’il dénonçait, en patron tyrannique sans scrupule. On souligna aussi la différence de traitement des spectateurs et des employés de la Tate Modern, par rapport aux ouvriers : ceux-ci baignaient dans une atmosphère remplie de poussière de céramique, tandis que les premiers furent épargnés de ce désagrément dès que le musée mit des barrières pour empêcher qu’on marche sur les graines.

Le chapitre continue en s’intéressant plus particulièrement aux entreprises d’assistance technique aux artistes, les premières apparaissant aux États-Unis dans les années 1960 : l’entreprise de métallurgie de Milgo Bufkin à Brooklyn, la compagnie de Donald Lippincott dans le Connecticut, qui réalisa notamment le Broken Obelisk de Newman (1967), Peter Carlson en Californie, qui travailla pour Kelly, Rauschenberg ou Koons. Devenus des stars, grâce aux artistes pour qui ils ont travaillé, ces entrepreneurs ont joué un rôle parfois dans la conception même de leurs pièces, comme le charpentier Peter Ballantine qui travailla pour Donald Judd et décida du bois qui convenait le mieux à son projet (162-65). En Grande-Bretagne, ce sont souvent des artistes qui sont à l’origine de ces entreprises, comme Mike Smith, qui travailla notamment pour Damian Hirst et ses vitrines de plexiglas, ou qui fit le Monument de Rachel Whiteread à Trafalgar Square (169). Si ce chapitre pose de bonnes questions – notamment, pourquoi les artistes et ces entrepreneurs sont-ils si avares d’informations sur ce genre de collaboration – on reste néanmoins sur sa faim. Privilégiant les grosses firmes anglo-saxonnes, les auteurs négligent de nombreux cas de figure où la collaboration peut prendre des aspects plus intimes, et le travail peut s’apparenter à une recherche commune, comme c’est ce qui se passe par exemple au CIRVA à Marseille. De plus, ils passent trop rapidement sur les démarches des artistes eux-mêmes, à part des cas canoniques comme les minimalistes américains, où l’esthétique industrielle était primordiale. Mais le chapitre néglige complètement les ateliers d’artistes qui emploient de nombreux collaborateurs, comme Jeff Koons ou Olafur Eliasson, et va trop vite sur la transformation d’un projet en pièce achevée, c’est-à-dire sur la chaine opératoire qui engage l’artiste et l’entrepreneur. On pourra se référer par comparaison au livre d’Arnaud Dubois La vie chromatique des objets ou aux entretiens d’artistes réunis par Ileana Parvu, Jean-Marie Bolay, Bénédicte le Pimpec et Valérie Mavridorakis, où cette question est abordée plus en détail1.

La matérialité du numérique

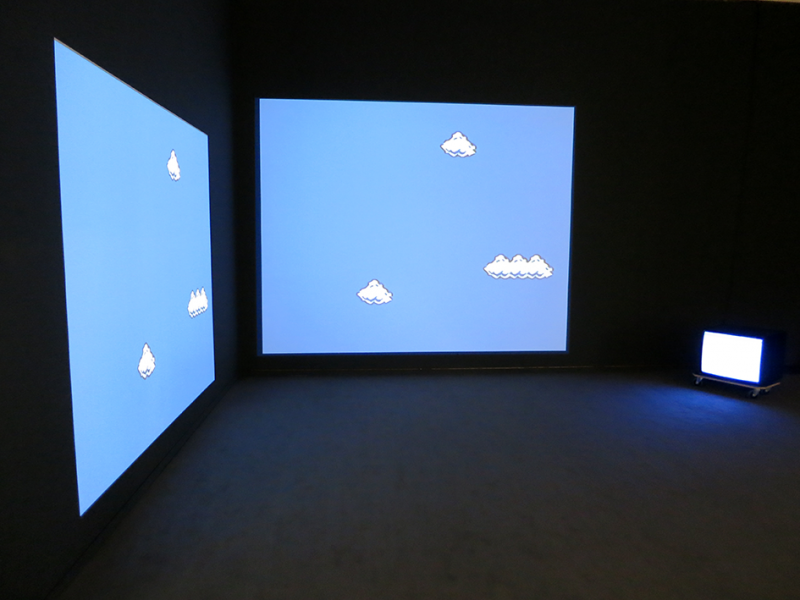

L’avant-dernier chapitre porte sur la numérisation (« digitizing »). Il est sous-tendu par une idée forte : le numérique n’est pas immatériel (181). Même si les œuvres évoquées dans ce chapitre sont parfois formulées comme des énoncés (les Wall Drawings de LeWitt) ou des codes informatiques (les images de Cory Arcangel, qui résultent d’instructions précises à réaliser sur Photoshop), leur existence repose sur du matériel : circuits imprimés, ordinateurs, câbles, serveurs, centrales électriques, et tous les humains qui font travailler ces machines. Ce qui implique que ces œuvres numériques ne flottent pas dans un « nuage » immatériel aux dimensions illimitées, mais sont elles aussi régies par des contraintes et des possibilités matérielles. Plusieurs artistes cherchent à rendre apparente la matérialité du numérique, par exemple en évoquant l’obsolescence, tel Cory Arcangel qui fait des tableaux à partir de paysages de son jeu d’enfance Super Mario (fig. 7), ou Hito Steyerl qui utilise des images « pauvres », de basse résolution, parce qu’elles sont accessibles et modifiables en dehors de toute juridiction (183), ou encore Thomas Ruff qui avec ses photos Jpeg magnifie comme des tableaux des images tirées d’internet fortement pixellisées (184), ou encore Cao Fei, qui dans sa série Cosplayers, a fait jouer à des personnes, dans la vie quotidienne, le rôle des personnages qu’ils incarnent dans des jeux vidéo japonais (193). Les auteurs remarquent que les premiers artistes à utiliser la vidéo le firent avec une certaine naïveté enthousiaste, comme Nam June Paik (186), mais les artistes plus récents, conscients que la vidéo et l’image numérique sont partout et servent à contrôler ce à quoi les gens ont accès, sont moins naïfs ; ainsi Paul Pfeiffer, un artiste étatsunien qui reprend des images de télévision pour ses vidéos, déclare qu’il « utilise les outils de l’ennemi […] ces mêmes outils utilisés par les agences de publicité ou les réalisateurs de blockbusters. » (186) De même, les artistes Julia Scher et Natalie Jeremijenko utilisent les caméras de surveillance pour les retourner contre ceux qui s’en servent (190-91).

Fig. 7

Cory Arcangel Super Mario Clouds v2k3

vue de l'exposition Wolken. Welt des Flüchtigen Vienne Leopold Museum

Photo Mirko Tobias Schäfer

Quand le public fait l’œuvre

Enfin, le chapitre 9, intitulé « Crowdsourcing », porte sur les pratiques participatives, ou sur les manières dont les artistes refusent d’assumer la position de producteur – tout en revendiquant la paternité, l’auctorialité des œuvres. Crowdsourcing est un mot-valise composé de crowd, la foule, et de outsourcing, la délocalisation. Il s’agit de pratiques qui délocalisent la production pour les confier au public, ou du moins, à un certain nombre de personnes. Ce cas de figure est différent de ceux du chapitre 8, où l’artiste ne réalisait pas lui-même ses pièces, mais les confiait aux mains de personnes compétentes, spécialisées. C’est pourquoi le chapitre commence en rappelant la position de Duchamp (« c’est le regardeur qui fait l’œuvre ») et celle de Beuys (« chacun est un artiste »), tout en soulignant d’emblée le paradoxe : ces œuvres sont déléguées dans leur production au public, mais l’auctorialité reste à l’artiste. Ainsi les artistes Fluxus comme Yoko Ono sont-ils connus pour les instructions minimales qu’ils et elles proposaient au public (201) ; en 1993, Hans-Ulrich Obrist proposa une exposition, Do it, qui réunissait des œuvres à réaliser par les spectateur·rices ; une version mise à jour de cette exposition a été montrée à la Monnaie de Paris en 2015. Mais plus que d’œuvres à faire, il s’agissait d’œuvres à toucher ou à goûter, comme les tas de bonbons de Felix Gonzales Torres ou la recette pour un plat Thai de Rirkrit Tiravanija (202-203). D’autres pièces reposent sur internet et le système des blogs, comme le site de Sam Brown, explodingdog, où l’artiste fait des dessins suivant les titres proposés par les internautes, ou le site Learning to Love You More de Miranda July et Harrell Fletcher, où les deux artistes accomplissent les instructions qu’ils reçoivent (205-206). Adamson et Bryan-Wilson évoquent les critiques que ce genre d’art participatif suscite, notamment l’espèce de voyeurisme de la relation de pouvoir qu’ils induisent, et la médiocre qualité des instructions et des résultats, trop facilement lisibles et superficielles. Mais leur intérêt est ailleurs : il consiste à essayer de concevoir une communauté, un réseau social centré sur la fabrication collective d’une œuvre d’art, en dehors des circuits classiques de production/exposition. De manière plus franchement politique, le Heidelberg Project de Tyree Guyton (commencé en 1986) consistait à transformer complètement un quartier défavorisé de Détroit, avec la participation des habitants (207). Les auteurs soulignent que quand l’institution muséale reprend à son compte ces pratiques qui se sont développées en dehors d’elle, comme l’exposition We are All Photographers Now ! de Lausanne en 2007 (208), la frontière entre ce qui est art et ce qui est amateur devient si ténue que se pose immanquablement le problème de l’évaluation critique : si tout le monde est artiste, tout est art, y compris le banal, y compris le déluge d’images qui nous bombarde chaque jour sur internet. Le cadrage, la canalisation et d’autres procédés de sélection décidés par l’artiste sont nécessaires pour trier. Adamson et Bryan-Wilson prennent en exemple la remarquable vidéo de Christian Marclay, Clock : 24 heures de plans issus de milliers de films indiquant l’heure, à la minute près, pendant tout un jour. Une œuvre réalisée bien sûr avec toute une équipe d’assistant·es, une base d’images déjà faites, mais surtout, un protocole qui s’inspire de la pratique populaire des « fan mash-ups », des extraits favoris de films que les fans sélectionnent et partagent sur internet (212). Autres exemples de ce que l’autrice et l’auteur appellent le « craftsourcing » (production artisanale partagée) : Stephanie Syjuco avec son Counterfeit Crochet Project (Critique of a Political Economy) de 2006, demande à des anonymes de refaire des faux sac Gucci, Chanel, Vuitton, etc., renversant le rapport de force entre les consommateurs et les marques. Cat Mazza, dans sa Nike Petition Blanket de 2003, veut attirer l’attention sur les conditions de fabrication des chaussures Nike dans des usines délocalisées dans les pays asiatiques, en faisant faire une immense couverture avec le logo Nike dessiné par des activistes (fig. 8).

Fig. 8

Cat Mazza, Nike Petition Blanket, é003-2008, textiles synthétiques et naturels au crochet, vue de l'exposition Gestures of Resistance, 2010.

Portland, Museum of Contemporary Craft May 2010.

Photo- Katherine Bovee.

En conclusion, Adamson et Bryan-Wilson remarquent que très peu d’œuvres sont tout à fait transparentes sur leurs moyens de production ; et quand elles le sont, cela déclenche souvent de vastes polémiques. Ainsi Judy Chicago fut-elle critiquée pour son panneau de remerciements à tous celles et ceux qui l’avaient aidée à concevoir sa pièce fameuse, The Dinner Party (1974-79), sous prétexte que toute la gloire revenait à elle ; mais c’est aussi une des seules à mentionner nommément l’ensemble des personnes qui ont collaboré avec elle. Si cet usage est normal au cinéma, il ne l’est pas dans l’art contemporain. Pour les deux auteurs, il ne fait pas de doute qu’« il y aurait beaucoup à gagner si les méthodes pour faire l’art contemporain étaient plus transparentes. » (226) En effet, leur livre montre bien que les conditions matérielles de production des œuvres ont souvent un enjeu politique ; et c’est à la fois pour cette raison qu’elles sont pour la plupart du temps cachées au public, et que certains artistes, dont la démarche est explicitement politique, les montrent.

On pourrait donc voir ce livre comme un manifeste pour une attention plus franche aux conditions matérielles de production de l’art contemporain, de la part des critiques, des commissaires d’exposition et des artistes eux-mêmes. Survolant de nombreux exemples, dans des genres de pratique très différents, il montre que cet intérêt pour la matérialité de l’art est toujours pertinent, même à l’heure où les installations faites à partir de readymade, les performances et les œuvres réalisées par ordinateur sont fréquentes. Remplacer « médium », le mot-clé de la critique d’art moderniste, par « matériau », a l’avantage d’en finir avec une approche idéaliste de l’art contemporain ; mais ceci ne vaut qu’à condition de renouveler la conception du matériau et de l’élargir à des choses aussi diverses que le corps humain, l’argent ou l’ordinateur. Il montre aussi que ces problèmes dépassent largement le cadre de l’étude des techniques ; mais c’est aussi un point faible du livre, qui du fait de son parti pris, s’y intéresse très peu. L’étude des chaînes opératoires artistiques permettrait sans doute d’être encore plus fin dans l’analyse et de repérer plus concrètement comment s’opère cette équation mystérieuse entre faire et penser. De plus, et là encore c’est dû au format de type essai de l’ouvrage, beaucoup d’artistes qui auraient pu parfaitement y figurer, beaucoup de pratiques et de matériaux en sont absents : je pense à la céramique, à la vidéo, à Simon Starling, à Julien Prévieux, à Francis Alÿs et à bien d’autres. Reflétant un panorama de l’art contemporain vu depuis un regard anglo-américain, ce livre n’est pas complet ; mais le constat général et les lignes de recherche vont assurément dans le bon sens.