Introduction

Au cours de la dernière décennie1, les recherches sur les archives et les glossaires sectoriels se sont multipliées (Deruelle, Drévillon, Gainot, 2020) : ces nombreuses contributions ont ainsi permis de cataloguer et de traiter informatiquement les sources primaires (Genet, 1986 ; Genet, Lafon, 2003 ; Lemercier, Zalc, 2008). Toutefois, bien que le vocabulaire architectural et technique utilisé sur les chantiers ait rapidement été partagé par des communautés professionnelles originaires de différentes régions, l’étude des différents mots et de leur diffusion doit encore être approfondie. D’une part, car ces termes tendent à intégrer des mots d’origine et de provenance différentes ; d’autre part, car ils retiennent souvent des vocables traditionnels. Si, au xive siècle, la théorisation et la mise en pratique des constructions sont réalisées par les mêmes acteurs (Burgassi, 2022 ; Alérini, 2014), on assiste, à partir du xviie siècle, puis tout au long du xviiie siècle, à une décomposition progressive des opérations les plus complexes en de nombreuses étapes. Les tâches sont alors généralement confiées à des ouvriers hautement qualifiés et spécialisés, capables de coordonner les différentes étapes de construction. Au Piémont, ceux-ci sont souvent originaires de la région des lacs, que ce soit Lugano ou Côme (Viganò, 2011). Le vocabulaire employé présente alors une double spécificité : tout en accueillant assez facilement des mots de provenances diverses, des termes locaux ou régionaux sont également conservés. Par ailleurs, la parution de traités d’architecture, de plus en plus nombreux au xvie siècle, joue également un rôle important dans la diffusion et la constitution d’un vocabulaire technique spécifique. Il en découle l’emploi d’un vocabulaire hybride, tant composé de mots savants, employés par les commanditaires et les architectes et diffusés par les traités d'architecture, que de variantes régionales, en usage chez les ouvriers locaux qui diffusaient la langue du métier par voie orale.

Cet article a pour principal objectif d’éclairer les résultats des recherches récentes menées dans le cadre d'une étude visant à créer un glossaire répertoriant à la fois les étapes du travail et les ouvriers impliqués dans les chantiers militaires entre les xviie et xviiie siècles. Il s’appuie sur un projet engagé par le centre de recherche sur l’Histoire de la Construction (CHG) au Politecnico de Turin dont le but est d’affiner le vocabulaire régional employé sur les chantiers de construction modernes. Ce projet a été conduit en plusieurs étapes. Il s’agissait, tout d'abord, d’étudier les Instructions rédigées par les ingénieurs militaires entre les xviie et xviiie siècles, en individualisant les tâches liées à la réalisation des fortifications. Par la suite, un glossaire des chantiers militaires a été élaboré, en prenant en compte le rôle des ingénieurs militaires et des ouvriers qui y étaient impliqués. À Turin, cette collecte d’archives a permis d’identifier les techniques utilisées sur ces chantiers militaires et civils, l’origine et le rôle des ouvriers ainsi que la provenance géographique des différents matériaux employés au cours des différentes étapes des chantiers. Ce projet a finalement permis de réaliser un appareil critique, l’ébauche d’une base de données rassemblant les matériaux selon leur provenance et leur année d’utilisation, les noms des ouvriers impliqués, ainsi qu’une bibliographie critique et thématique.

Les différents axes de recherche de cette étude font ainsi appel tout autant à l'histoire de la construction, de l'architecture et de l’art qu’à l’archéologie et à la philologie. L’ambition est de montrer comment une approche pluridisciplinaire peut orienter la recherche sur les pratiques constructives militaires aux xviie et xviiie siècles. C’est selon cette approche volontairement large que cet article propose de renouveler les perspectives sur l’organisation complexe des chantiers ducaux aux xviie et xviiie siècles, tout en ouvrant de nouveaux questionnements.

La rédaction des Instructions pour un glossaire

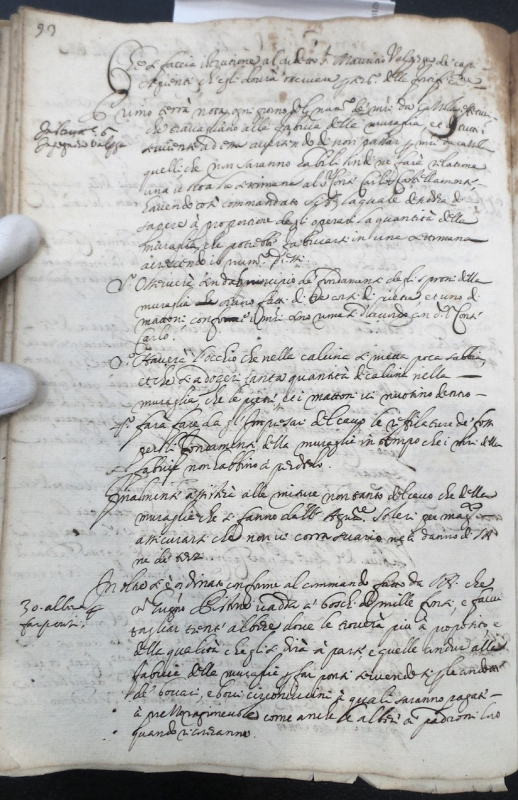

En se fondant sur des documents tels que les Instructions de chantier, rédigées par les ingénieurs militaires, les recherches menées ont permis de constituer un glossaire des « mots techniques » du chantier militaire aux xviie et xviiie siècles en usage au Piémont (fig. 01).

Figure 1

Instruction d’Antoine Maurice Valpergue pour la réalisation d’un mur fortifié, 1644 (Archivio di Stato di Torino).

Ces Instructions regroupent les informations essentielles à la construction ou à la restructuration des œuvres, ainsi que des indications simplifiées sur la gestion et l’organisation du chantier. Ce sont des documents officiels décrivant la manière dont les travaux devaient être exécutés à l’attention des différents corps de métier présents sur les chantiers. Ainsi, toutes les phases d'un chantier de construction y sont énumérées : le transport des matériaux, les travaux d'excavation et de fondation, la construction en maçonnerie, la création de remparts. La liste inclut aussi les travaux de second œuvre tels que l’ornementation, le plâtrage et le stucage, ainsi que des travaux de finition et de serrurerie. La mise en œuvre des éléments techniques y figure également, comme les dispositifs de drainage des eaux et des égouts.

Les Instructions d’ingénieurs, tout autant que les procès-verbaux de soumission des chefs de chantier et les comptes, permettent donc de reconstruire l’organisation des chantiers dans le duché de Savoie, et plus précisément ceux liés au réaménagement des bâtiments et des fortifications de la capitale, Turin (Comoli Mandracci, 1983). Ces Instructions abordent notamment les questions techniques liées, aux différentes phases de construction du chantier (fig. 02).

Figure 2

Plan de la Citadelle, 1682, dans Theatrum Sabaudiae, vol. I, 26 (Archivio Storico della Città di Torino). Tous droits réservés.

Elles peuvent être accompagnées de calculi (grâce à la compétence des mesureurs, qui indiquent les quantités nécessaires des matériaux et les coûts de chaque travail), de calculs d’instruction (c’est-à-dire de dispositions relatives à la qualité des matériaux et aux informations exclusivement techniques), de notes d’instruction (utiles pour la réalisation d’ouvrages secondaires) ou encore de dessins (plans et coupes).

Dans leurs Instructions, les ingénieurs militaires décrivent ainsi avec précision les différentes techniques employées. Ils expliquent ainsi parfois qu’un mélange de fragments de pierre de rivière et de mortier sableux utilisé comme liant peut servir pour les fondations des remparts. L’emploi de ces matériaux très résistants confirme l’influence antique tout en soulignant un langage rigide et austère, typique de l’architecture défensive. En revanche, les bâtiments civils étaient quant à eux plâtrés.

Les Instructions sont par ailleurs de formes très diverses selon l’architecte ou l’ingénieur qui les a produites. On trouve ainsi des Instructions qui portent sur des phases de travaux aussi variées que la réalisation de remparts, la construction de bâtiments entiers, la démolition d’un édifice ou encore la restauration de certaines parties, comme c’est souvent le cas pour les toitures. Les Instructions pour les travaux de rénovation sont, par ailleurs, très nombreuses. Leur nombre augmente de manière importante à la fin du xviie siècle, alors que les bâtiments du duc, déjà construits, relèvent souvent de simples travaux d’entretien. Au début du xviiie siècle, de nombreuses Instructions sont produites tant pour les nouvelles constructions que pour les travaux de restauration. Leur grand nombre s’explique par les changements de goût, qui imposent des rénovations rapides des bâtiments royaux pour satisfaire aux exigences des ducs et des souverains2.

Documentant la construction des nouveaux bâtiments, ces Instructions sont nombreuses et complexes, répondant aux différentes étapes du chantier et coordonnant le travail des ouvriers y prenant part. Par conséquent, face à la complexité des travaux, l’architecte en chef décide souvent de fractionner les Instructions en différents documents de travail, chacun consacré à une phase différente des travaux. Ces documents sont ensuite confiés au surintendant et aux chefs de chantier qui les utilisent pour superviser chaque équipe : les maîtres es murs pour les travaux de maçonnerie, les maîtres es bois pour les travaux de bois, les maîtres es fer pour la création des ferrures et autres... La répartition des instructions par domaines, telles que la construction d’un mur, la fabrication de planchers ou la construction d’un toit, est donc privilégiée. En revanche, dans le cas de travaux plus simples, les Instructions sont simplement divisées en sous-chapitres, généralement numérotés suivant le nombre et l’ordre des opérations à effectuer sur le chantier. Elles facilitent ainsi la compréhension des travaux pour les maçons qui doivent y prendre part. Les dispositions techniques à adopter y sont rappelées, ainsi que les recommandations nécessaires au bon déroulement des travaux à réaliser sur place. Par ailleurs, la nécessité de veiller à la bonne qualité des matériaux est souvent également évoquée.

Méthode de recherche : la construction d’un glossaire des œuvres militaires

Afin de reconstituer l’organisation des chantiers militaires dans le cadre de la construction des fortifications à la cour de Turin au milieu du xviie siècle (Griseri, 1983), un glossaire accompagné d’une table des matières listant les noms d’architectes, d’ingénieurs et de maîtres maçons a été créé. Il a semblé nécessaire d’y intégrer, dans la mesure du possible, tous les mots et les termes techniques liés à la construction et aux acteurs des chantiers (ingénieurs, architectes, maîtres maçons, etc.) déjà mentionnés dans les sources primaires et les références bibliographiques et archivistiques. En parallèle, les études en cours – engagées par différentes universités et institutions, telles que l’Université de Rome Tor Vergata, la Bibliothèque Hertziana de Rome, l’Association Francophone d’Histoire de la Construction et les séminaires dispensés à l’EPHE-PSL par Émilie d’Orgeix sur l’ordre matériel des savoirs techniques3 – ont également été prises en compte.

Le corpus se compose donc de différents types de sources. En premier lieu, il intègre les manuels techniques de construction dans le Piémont au xviiie siècle, issus du croisement de sources manuscrites et imprimées (Pérez Negrete-Molteni, 2018). En second lieu, il recense les principaux fonds d’archives portant sur les fortifications du duché de Savoie qui portent sur la figure de l’ingénieur militaire. Enfin, il s’appuie sur des enquêtes archivistiques approfondies dans les Archives d’État de Turin, tant à la section de la Chambre de la Cour (Corte) qu’à la section Réunie (Riunite), lieu privilégié d’étude et d’analyse des chantiers turinois à l’époque moderne. Des recoupements ont donc été menés, afin de dégager des fiches d‘interprétation sur les techniques utilisées et sur les personnes ayant œuvré sur les chantiers de la cour de Turin. C’est en tenant compte de la complexité et de la multitude des thèmes abordés que les différents chercheurs engagés dans le projet ont pu procéder à des études de cas.

Bien que plusieurs fonds d’archives soient incomplets pour certaines années, le travail réalisé présente, dans son ensemble, une mine d’informations très riche. La recherche a été complétée par d’autres sources, dont les gravures et les corpus iconographiques manuscrits en relation avec les techniques de la construction. Elle s’est accompagnée du dépouillement systématique du fonds des « Minutari Contratti » des archives turinoises et d’autres fonds relatifs aux fortifications. Enfin, un glossaire a été élaboré, listant les termes classés par typologie de travail et non par ordre alphabétique.

Dans les Instructions du xviie siècle, les matériaux utilisés sur le chantier, y compris leur transport, sont toujours mentionnés. Ceux employés (notamment la pierre, le mortier et le bois) ont été choisis localement, aussi bien pour leur qualité que pour leur facilité de transport. La main-d’œuvre, qualifiée dans l’extraction et la préparation des matériaux en pierre, est originaire de Lombardie et du Tessin (Cattaneo, 2018). Les documents mentionnent des « guastatori » et « cavaterra » pour désigner respectivement ceux qui travaillent la pierre et ceux qui sont employés dans les excavations pour les fondations. Les ouvrages de défense du duché au xviie siècle, comme en témoignent les documents, ne sont que partiellement construits en maçonnerie, tandis que la plupart des enceintes sont bâties en banquettes de terre et palissades.

Parmi les différentes phases de construction d’un chantier militaire, l’étymologie de quelques termes en particulier a été étudiée. Par exemple, dans les Instructions, plusieurs paragraphes consacrés à la construction et à l’extraction de la terre dans les chantiers de fortifications mentionnent la première opération, le « trassamento » (tracé dans les excavations), puis les excavations (« cavi di terra » ou creusements de terre) qui sont nécessaires pour la préparation des fondations. Le terme « cavaterra », qui fait référence à un ouvrier spécialisé, vient très probablement du verbe latin, « căvo, căvas, cavavi, cavatum, căvāre », dont le sens premier est « extraire, vider, rendre creux ». En latin médiéval, le verbe à l’infinitif est probablement devenu un substantif pour indiquer la profession de « cavatore di terra », et enfin « cavaterra » sous une forme peut-être abrégée. Ce dernier a également été isolé dans d’autres glossaires italiens contemporains, par exemple dans le langage des chantiers baroques romains. Il semble qu’il se soit maintenu dans le vocabulaire des chantiers piémontais.

Malgré les différences rencontrées lors des travaux de creusement des fondations, trois catégories de sols sont définies selon la résistance plus ou moins grande du terrain. La première comprend ceux dans lesquels les fondations peuvent être directement assises, tels les différents types de roches, de tufs et de sols pierreux qui ne peuvent être creusés qu’à l’aide de pioches et de mines. La deuxième comprend tous les sols granuleux et sableux, qui présentent également la caractéristique d’être incompressibles. Enfin, la troisième comprend les sols les plus complexes, qu’il faut consolider en leur donnant une résistance uniforme. Ainsi, lors du creusement des fondations, la préférence est donnée à un sol solide correspondant aux deux premières catégories. Il est ainsi possible d’aplanir ensuite le fond des terrains creusés avant de procéder à la construction du mur, sans travail supplémentaire.

Il convient, par la suite, de construire des remparts, principalement constitués d’assises de pierre et de brique. La maçonnerie ordinaire se compose de quatre rangs de pierre et d’un rang de brique avec un liant de mortier. Ce principe constructif a été plus tard diffusé par Bernardo Vittone dans son Traité sur l’architecture civile, publié en 17374. Les Instructions évoquent aussi souvent l’utilisation de mortier (selon notre glossaire, « calcina »), mi-fort et mi-mou, raisonnablement gras, et toujours mélangé au sable du Pô, ainsi que le mentionne Antoine Maurice Valpergue dans l’une de ses nombreuses Instructions5 (Melano, 2015). Une précaution importante dans la préparation du mortier pour la construction des murs est le passage de la chaîne sous un grillage, soi-disant bien criblé. Pour le mortier, les caractéristiques requises sont précisées et, par conséquent, la carrière pressentie indiquée. Ainsi, si la couleur du mortier doit être brune (dans le glossaire, « moretta »), la carrière de Rivara est choisie. En fonction du type de travail, un mortier plus fort ou au contraire plus doux peut être utilisé. Par exemple, le mortier brun provient de Superga et parfois de Castiglione (région turinoise), tandis que le plus doux (glossaire : « calcina dolce ») est originaire de Buttigliera (région turinoise), de Vaugines (région Provence-Alpes-Côte d’Azur), ou parfois de Gassino (région turinoise). Parfois, l’origine et le type des matériaux sont précisés.

En se fondant sur l’analyse de ce glossaire, il a ainsi été possible de déterminer que les termes techniques proviennent directement de différents dialectes régionaux. L’étude de ces variations de vocabulaire a permis de saisir l’évolution progressive de la langue latine en une langue vulgaire. C’est en effet la langue parlée des maçons qui raconte l’histoire du chantier, comme en témoignent leurs comptes-rendus quotidiens. Les mots correspondant à la culture matérielle locale, c’est-à-dire aux techniques de travail et aux pratiques de chantier, sont strictement liés au langage utilisé par des corps ouvriers d’origines géographiques différentes. Ainsi, les stucateurs sont originaires des lacs de Côme et de Lugano, les charpentiers de Savoie, tandis que les maîtres jardiniers viennent de Paris. La migration d’ouvriers au-delà des Alpes conduit ainsi à l’hybridation de traditions orales et d’expériences et favorise de nouvelles techniques et de nouveaux langages. L’organisation des chantiers, doublée du contrôle sévère des activités de construction dans le duché, est donc essentielle dans la construction de l’image de la nouvelle capitale.

L’intérêt du glossaire dans la compréhension du rôle des ingénieurs militaires à la cour des ducs de Savoie

La réalisation du glossaire a également permis d’analyser le rôle des ingénieurs militaires à la cour de Turin au xvie siècle. Ingénieurs, architectes et maîtres maçons impliqués dans les chantiers travaillent de concert sur les chantiers. Au xviie siècle, le métier d’ingénieur présente une double facette, puisqu’il relève à la fois de l’architecture militaire et civile (Deruelle, Gainot, 2013 ; Deruelle, Guinier, 2017). Son rôle, tout autant que celui d’architecte, n’est alors pas clairement défini au Piémont : l’un et l’autre font partie du « Conseil des Bâtiments et des Fortifications ». À partir du xviiie siècle, les ouvrages militaires sont confiés aux ingénieurs, tandis que ceux, civils et éphémères, pour des célébrations, reviennent aux architectes. En effet, en 1711, le Règlement de l’Université Royale du duc Victor Amédée II instaure une division entre ces deux rôles : il prévoit la préparation et l’obtention d’un titre professionnel pour les ingénieurs et les architectes. À partir de cette date, le contrôle de la formation professionnelle des ingénieurs militaires devient total grâce à la création d’examens. C’est une nouveauté, car, avant la publication du Règlement, il n’existait pas encore, dans le duché de Savoie, de formation dédiée pour les ingénieurs. Le duc était chargé de nommer un expert technicien en se fondant sur ses qualités professionnelles, tant sur le terrain que pour l’exécution des tâches assignées. Selon le type de travaux requis par le duc, l’ingénieur en chef devait élaborer des dessins et des maquettes, en accord avec le budget prévu (Viglino Davico, 2005).

Le métier d’ingénieur militaire impose un large éventail de compétences, telles que la capacité de concevoir des remparts fortifiés, de choisir les matériaux, d’évaluer les coûts et les stratégies défensives et de superviser les travaux sur les terrains civils et militaires (Blond, Hilaire-Pérez, Nègre, Virol, 2021). En général, il occupe différents rôles de direction et, comme il est souvent chargé des opérations de défense pendant les sièges, il doit également savoir construire des fortifications (Brayda, Coli, Sesia, 1963). En outre, l’ingénieur militaire doit publier des plans et des traités illustrés de dessins de villes fortifiées. Les traités d’architecture sont en effet le moyen le plus rapide de diffusion de nouvelles idées sur l’art de la guerre (D’Orgeix, Warmoes, 2017). Les traités français sont d’ailleurs souvent une source d’inspiration pour les ingénieurs piémontais qui rédigent également parfois des traités sur les fortifications et les méthodes de défense.

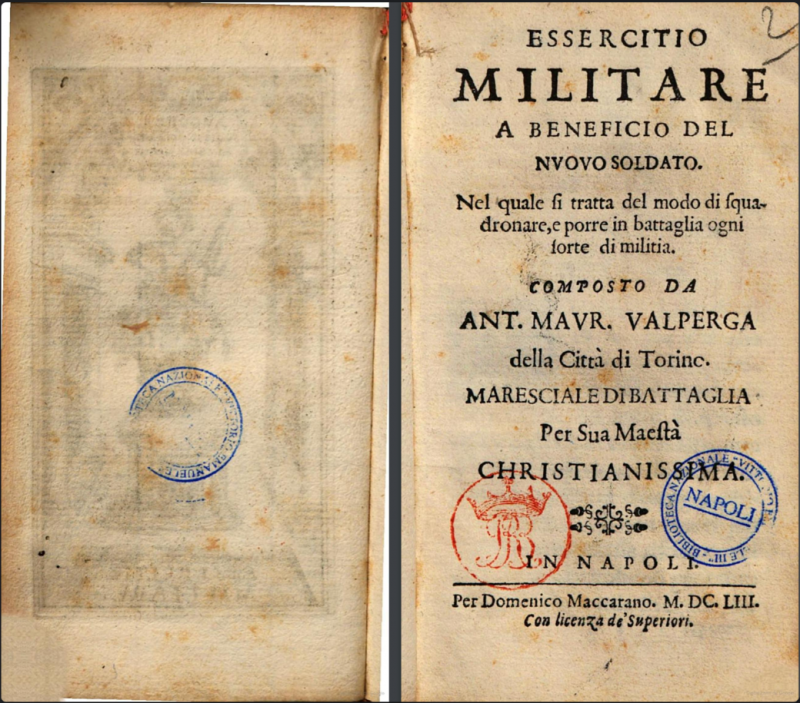

L’ingénieur militaire Antoine Maurice Valpergue en est un exemple éclairant. Il a succédé à Carlo di Castellamonte pour la direction des chantiers princiers et a également imaginé de nombreuses œuvres civiles et militaires pour le duc de Savoie, le cardinal Mazarin et Louis XIV. En s’appuyant sur les campagnes militaires de l’armée française, Valpergue a également écrit plusieurs traités d’architecture militaire (fig. 03) destinés à Piombino pour combattre les armées espagnoles (Cojannot, 2003).

Figure 3

Essercitio Militare a Beneficio del Nuovo Soldato par Antoine Maurice Valpergue, Naples 1653 (googleimages)

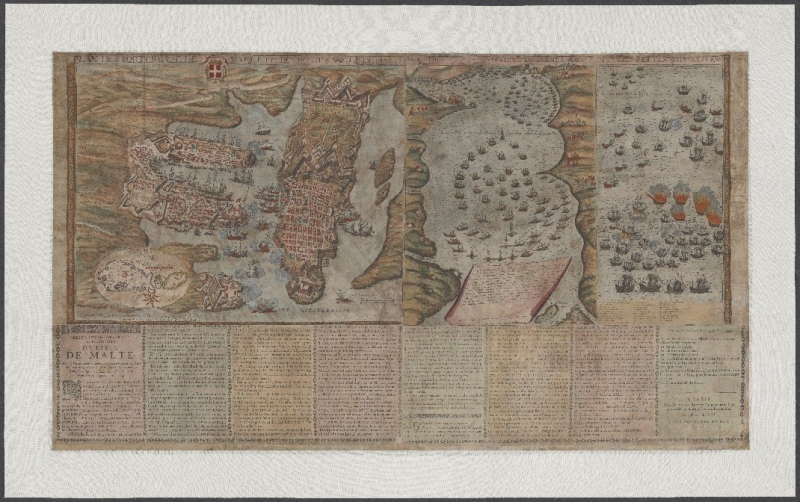

Il a ensuite publié des traités techniques sur l’art de la défense et sur la construction de lignes fortifiées, comme en témoigne le manuscrit intitulé La fortification royale défendue par le comte Antoine Maurice Valpergue, Baron de Saint-Marsanotto, ingénieur en chef de la Hauteur Royale de Savoie publié en 1678. Grâce à cette publication, il a participé au débat international sur les fortifications modernes, sous la forme d’un dialogue imaginaire entre deux techniciens6 (fig. 04).

Figure 4

Jean Boulanger, Plan des forteresses [sic] de Vallete, bourg et sangle de Malte, Paris, 1645, 49.4 x 38.2 cm (Stanford Libraries, G5671.M2.1645.B6, David Rumsey Map Center).

Au Piémont, entre le xviie et le xviiie siècle, les ingénieurs militaires ont développé leur métier comme une véritable discipline, grâce à une approche de l’art et de la culture, typique de l’Europe de la Renaissance. Ils se sont qualifiés au sein de leur profession, et dans certains cas, en ingénierie mécanique, puisqu’ils ont eux-mêmes conçu de nouveaux types d’armement. Grâce à leur esprit curieux, ils ont résolu des problèmes structurels. Ayant pris part aux batailles, ils ont pu ainsi identifier et apprécier l’importance de chaque détail. Leurs idées pour améliorer et développer la défense découlent ainsi non seulement d’une conception technique, mais aussi de l’expérience directe de leur rôle de combattants de première ligne (Viganò, 2015). Ils ont ainsi pu réaliser des fortifications mêlant savoirs savants provenant de traités militaires, expériences auprès de maîtres maçons locaux et connaissances tirées de leurs voyages dans les différentes cours européennes. Grâce à leur savoir-faire, les États italiens ont pu défendre leur territoire et maintenir leurs domaines de compétence : les fortifications ont survécu aux guerres et aux crises tout au fil des siècles, en renouvelant leurs systèmes défensifs et leurs techniques.

Conclusion

Le vocabulaire historique du chantier, utilisé dans les sources, ne peut pas être directement rattaché aux termes techniques du langage de l’époque, puisqu’il n’en est pas une simple variante locale. Le langage des artisans, des architectes, des ingénieurs militaires et des techniciens de la construction converge en fait autour de la pratique de l’ars aedificandi (Nègre, 2018). Lorsque la langue vernaculaire s’est répandue, avant de remplacer le latin, des mots altérés et hybrides ont été constitués. Les spécificités vitruviennes utilisées auparavant par les architectes et les commanditaires ont progressivement remplacé les expressions courantes utilisées par les maîtres d’œuvre et les ouvriers. Vincenzo Scamozzi (1615), dans son Architettura Universale, décrit le rôle difficile de l’architecte dans la direction des ouvriers :

« L’Architecte sera dégoûté de devoir commander ces Maîtres d’œuvre, qui crient et se disputent avec leurs maîtres et leurs ouvriers, essayant également de se battre avec l’Architecte ou avec les mêmes Maîtres d’œuvre, et en désirant être appréciés comme experts […] ».

C’est précisément cette langue parlée qui raconte l’histoire d’un chantier, comme en témoignent les comptes-rendus quotidiens conservés dans les archives. Les mots liés à la culture matérielle locale se mêlent à ceux des techniciens de différentes origines.

Cette recherche en cours vise ainsi à ouvrir de nouvelles perspectives, depuis l’étude de l’étymologie jusqu’à l’origine géographique des termes utilisés. L’objectif en est de saisir quels termes se sont diffusés au-delà du duché de Savoie, dans d’autres États italiens. Il s’agit également de se demander si l’origine des architectes a eu une implication sur la documentation produite (Roggero, 1990). Il est, en effet, possible de postuler une certaine continuité dans l’utilisation de mots codifiés dans certains contrats, comme c’est le cas dans les sources de l’ingénieur militaire luganais Michelangelo Garove (fin xviie siècle) ou du premier architecte du roi, Filippo Juvarra (xviiie siècle). Cette continuité s’observe avec une certaine récurrence dans la structure hiérarchique et administrative du « Conseil des Bâtiments et des Fortifications », qui illustre la volonté centralisatrice de la dynastie des ducs de Savoie (Dardanello, 1989). La mise en forme de la production matérielle liée aux activités de construction dans le duché illustre combien l’organisation des chantiers militaires et civils a été fondamentale pour structurer l’image de la capitale et de ses forteresses. La spécialisation des activités, qui devient également plus importante au fil de l’époque moderne, rend compte de la nécessité croissante de supervision au cours des différentes phases du chantier. Ce processus a donc naturellement entraîné l’augmentation des mots techniques utilisés par les différents maçons sur les chantiers.