Suite aux événements récents, le Musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq (le LaM) prolonge l’exposition qu’il consacre à William Kentridge (jusqu’au 13 décembre 2020) dans laquelle le musée et l’artiste lui-même ont mis en perspective ses premiers dessins et films d’animation avec ses créations et installations contemporaines. C’est donc pendant presque un an que les visiteurs peuvent entrer dans l’œuvre protéiforme de l’artiste, entre dessins, vidéos, sculptures, installations et peintures. Il n’en faut pas moins pour voyager à pieds ou en cafetière, de l’Afrique du Sud jusqu’à la Lune.

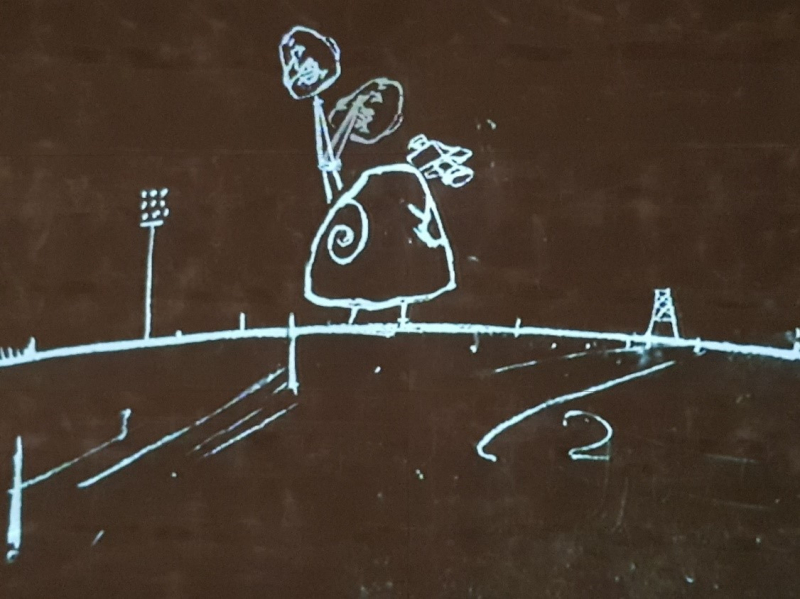

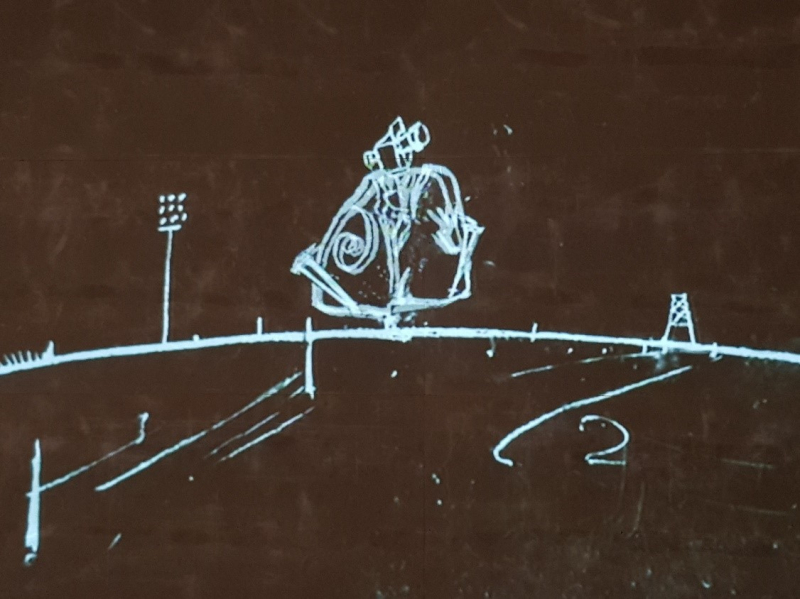

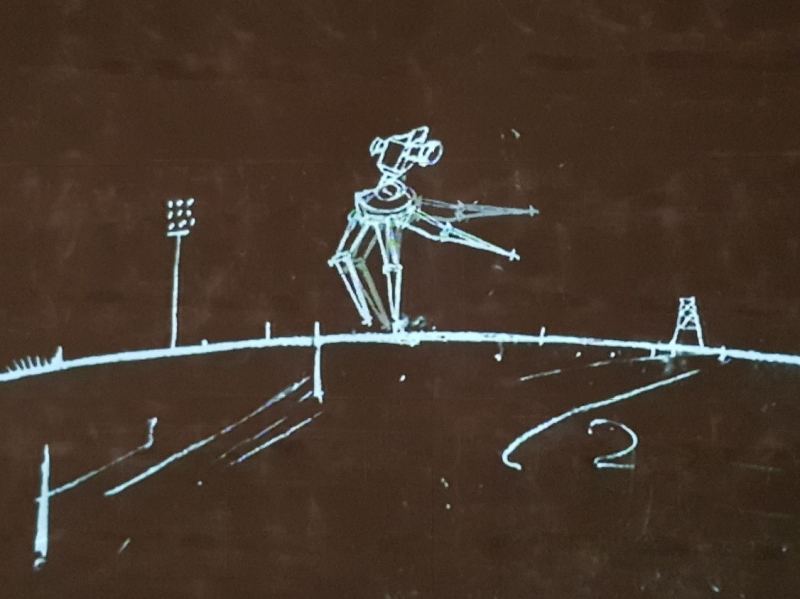

Quand le visiteur arrive dans la septième salle de l’exposition, se présente à lui un être énorme, tout en rondeur, dessiné sur les murs. Au centre est projeté un dessin animé, Ubu tells the truth (1997) [Figure 1.], une des œuvres célèbres de l’artiste. On y retrouve le personnage, Ubu, qui se métamorphose en caméra sur son trépied, accompagnée d’un œil faisant office de flash [Figure 2.]. La caméra prend vie, initiant un ballet mécanique et destructeur : on peut la voir quelques minutes plus tard s’attaquer à un corps humain, le faisant exploser plusieurs fois jusqu’à devenir une nuée d’étoiles. Entre temps, un chat s’est transformé en radio, une femme en squelette et les gouttes d’une douche en une multitude d’objets. Le cartel de l’œuvre nous explique alors que Kentridge utilise le personnage créé par Alfred Jarry pour évoquer la Commission de la vérité et de la réconciliation.

Figure 1

Ubu tells the truth, William Kentridge, 35mm.

Figure 2

Extrait, Ubu tells the truth, William Kentridge, 35mm.

Ce court-métrage permet à lui seul d’aborder les nombreuses thématiques présentées dans cette grande exposition : le dessin et ses possibilités plastiques de métamorphoses par son animation, la question de la division ou de la fragmentation de l’identité et tout cela, lié à l’histoire politique de l’Afrique du Sud – pays de naissance de l’artiste. C’est à juste titre que Rosalind Krauss assimile la pratique de Kentridge à celle du palimpseste1, ces manuscrits sur des parchemins que les copistes du Moyen-Âge effaçaient pour pouvoir les recouvrir d’un nouveau texte, puisque l’artiste construit son œuvre graphique autour de la technique de l’effacement. On peut le voir dans sa manière de concevoir ses courts-métrages, Kentridge accroche une ou plusieurs feuilles sur un mur en face duquel il place une caméra. S’ensuit alors des aller-retours entre le dessin et la machine puisqu’à chaque prise Kentridge efface une partie du fusain utilisé, laissant ainsi une marque sur la feuille, et redessine un autre mouvement. Si bien que le spectateur voit au cœur de l’animation à la fois le dessin en mouvement mais aussi toutes les traces des dessins précédents. L’action se construit au sein de ses propres fantômes.

Ainsi William Kentridge s’inscrit dans une histoire particulière du cinéma d’animation – au-delà des références explicites à l’histoire du cinéma comme son hommage à Méliès, la caméra de Vertov, l’œil de Buñuel ou la mort de Pasolini. On pense ici à l’animation des premiers temps avec les fantasmagories d’Émile Cohl faites d’une simple ligne et se métamorphosant à l’infini, tout comme le chat de Kentridge se transforme en radio, le clown de Cohl peut transformer des figures en éléphant. Ou encore à Norman McLaren qui utilisait parfois des pastels pour ses dessins, en étudiant le mouvement et sa décomposition avec l’animation. Cependant les animations de Kentridge sont toujours mises en scène, les projections font toujours parties d’un décor, elles existent toujours dans un ensemble. De fait, l’effacement se pense alors, non pas comme un caprice esthétique, mais bien comme une trace plastique, un signe, qui renvoie à sa manière de lire les événements de l’Histoire et au cheminement d’une pensée. L’effacement nous présente la pensée en évolution et un monde qui se construit par l’empreinte et son remploi.

Kentridge crée Ubu tells the truth peu de temps après qu’ait eut lieu la Commission Vérité et Réconciliation (cvr), moment important dans l’histoire de l’Apartheid. Il s’agissait pour la cvr d’offrir une amnistie complète à tous ceux qui viendraient avouer en détails leurs fautes et crimes commis pendant cette période. Il y avait un primat de la vérité sur la justice. Dans le film, c’est bien la caméra qui commet et enregistre (avec son œil-flash) l’explosion du corps, après qu’un homme se soit lavé de ses crimes dans la première partie. Il y a ainsi une ablution, un effacement de la culpabilité et de la justice au nom de la vérité des faits. La mise en lumière et mise en images des événements nécessitent l’effacement du droit international et d’une justice pour les victimes. The Head & The Load (2018), permet d’appuyer le fait que Kentridge dessine bien l’histoire à travers les corps, et ce qu’ils subissent. Son trait est en mouvement, dessinant ainsi des corps dynamiques mais cabossés dans un jeu d’ombres et de traces, qui imprime cette présence et en même temps cette invisibilisation par l’histoire de ces porteurs africains morts écrasés par le poids des conflits coloniaux au début du siècle. Kentridge lie inévitablement son dessin et les êtres évaporés des mémoires collectives. En cela il repeuple l’espace des visiteurs de tous ces corps oubliés.

L’effacement comme manière de lire l’histoire est encore plus frappant dans la toute première œuvre de l’exposition : Sophiatown. Le visiteur entre dans l’exposition entouré d’une dizaine de grands dessins au fusain sur papier kraft représentant des scènes de vie d’un quartier à l’Ouest de Johannesburg, Sophiatown [Figure 3.]. En 1955, suite à la politique du National Party 60 000 personnes en sont expulsées, le quartier fut rasé pour laisser place à une banlieue occupée majoritairement par des blancs. Les dessins de Kentridge repeuplent un espace qui a été rayé de la carte, ils ne sont pas cette fois construits autour du processus d’effacement et de recommencement mais comblent ici directement un effacement physique, celui de la population de ce quartier. Il y a donc toujours bien un battement qui se fait entre apparition et disparition suivant les traits de l’histoire qu’il veut raconter.

Figure 3

Décor pour la pièce de théâtre Sophiatown, William Kentridge, gouache sur papier kraft, 1989.

L’effacement pourrait aussi bien être étudié à travers le motif de la procession, de la marche. À l’instar de Triumphs and Laments (2016) [Figure 4.] une longue frise de plus de 550 mètres sur les bords du Tibre à Rome, dans laquelle il inscrit en file indienne des événements, des mythes, mais aussi des personnages des différentes histoires de Rome, de Marc Aurèle à Paolo Pasolini. La marche, le déplacement des êtres humains, façonnent les lieux qu’ils traversent. Chacun laisse une trace sur son passage, le dessin est aussi là pour en faire ressortir plastiquement l’empreinte. Le dessin palimpseste de Kentridge permet de mêler la construction du dessin, celle de la figure et celle de son histoire. On retrouve aussi cette idée avec le personnage de l’exilé Felix Teiltlebaum dans Drawings for Projection (1989 – 2001). Le visiteur est inclus dans cette procession, déambulant dans l’exposition, chaque salle lui présente de nouveaux corps porteurs d’un pan de l’histoire, entre effacement et procession, entre Sophiatown et les barques des migrations contemporaines dessinées à même les murs pour l’exposition.

Figure 4

Détails de la frise Triomphes et lamentations, réalisée sur les bords du Tibre, William Kentridge, Rome.

Enfin, au-delà d’un événement historique et politique, le dessin et l’animation par effacement permettent de rendre visible une pensée en mouvement et une identité plurielle. C’est ainsi que se répondent les trois premières salles. Le visiteur est amené à réfléchir sur la représentation d’une histoire qui a voulu être effacée par les politiques de l’apartheid (Sophiatown), sur la procession dans la seconde salle avec Arc/procession, mais aussi sur le processus de création de Kentridge, puisqu’il entre dans la reconstitution d’un atelier dans la salle suivante [Figure 5.]. On y voit toutes sortes d’objets : des cahiers, des sculptures, et des dessins. En entrant dans l’exposition, nous entrons aussi dans la tête de l’artiste. De la salle de l’atelier, jusqu’aux Drawings for projections, en passant par 7 Fragments for Georges Méliès (2003) ou Ubu tells the truth, Kentridge ne cesse de se représenter, de se mettre en scène inlassablement jusqu’à créer des situations burlesques dans lesquelles il se retrouve nez à nez avec lui-même dans son atelier (Drawing Lessons) [Figure 6.]. C’est aussi ce que permet le dessin et sa mise en mouvement, de créer tous les ersatz possibles d’une figure. Kentridge construit l’individu par éclatement, démultiplication et remise en forme. C’est pour cela que l’on retrouve cette idée de constellation liée à la figure humaine dans deux de ses œuvres. Celle de l’homme qui éclate jusqu’à devenir des étoiles dans Ubu tells the truth a déjà été évoquée, mais on retrouve le processus inverse dans 7 Fragments for Georges Méliès [Figure 5.]. Dans cette salle construite comme un hommage au cinéaste des premiers temps, Kentridge projette quatre court-métrages différents mettant en scène des histoires à la manière de Méliès. Dans l’une d’elles (Day for Night, Figure 7.), on y voit des petites fourmis sur un fond noir, assembler des grains de riz pour, à la fin, représenter la silhouette d’un homme. Grâce au dessin et à l’animation l’être humain peut devenir cosmos (Ubu tells the truth) et inversement, les étoiles peuvent devenir figure humaine. Le mouvement contenu dans les traits effacés mais visibles des dessins est alors celui à la fois de la création, mais aussi de notre rapport au monde.

Figure 5

Aperçu la salle n° 3 « L’Atelier ».

Figure 6

Leçon de dessin n°17 (une leçon en léthargie), William Kentridge, vidéo, 2010.

Si bien que la trace laissée par le fusain de Kentridge expose aux yeux de tous le battement qui existe entre nos corps et le monde. Marque indélébile, dernier témoin d’un effacement officiel et juridique de l’histoire, empreinte laissée par les déplacements des hommes, de Rome jusqu’au Rwanda, de l’Antiquité jusqu’à nos contemporains, et enfin preuve visible d’un mouvement de l’esprit et du corps au moment de la création, le trait toujours retravaillé de l’artiste lie l’homme au monde dans lequel il vit et l’histoire qu’il porte malgré lui, entre recommencement et balbutiement.