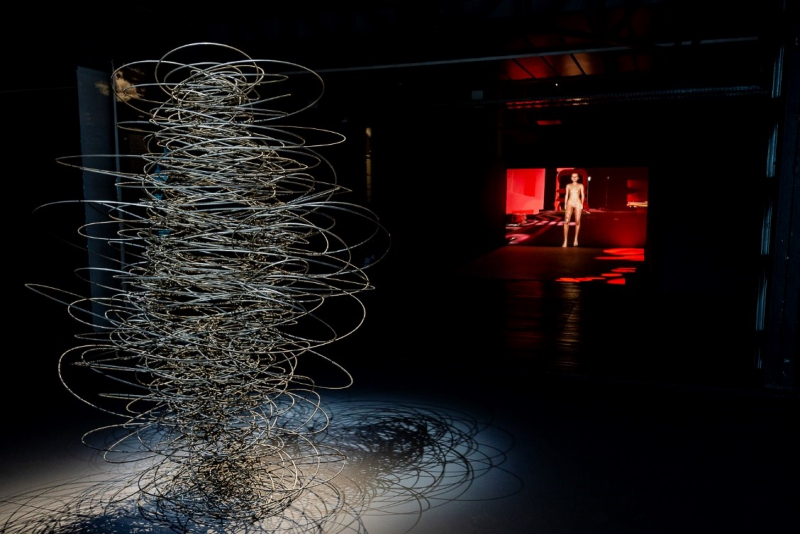

Après son traditionnel Panorama – exposition contenant les œuvres produites par les élèves de l’école – le Fresnoy Studio national d’art contemporain (Tourcoing) projette les visiteurs dans un futur proche avec sa nouvelle exposition Fluidités : l’humain qui vient. « Nous sommes dans un monde saturé d’images » est un adage que l’on entend régulièrement, et qui sonne comme une sentence de laquelle nous ne pouvons pas nous défaire. Avec cette exposition, le Fresnoy propose de prendre à bras le corps ces images pour les interroger. Surveillance, réalité virtuelle, photographie, sculptures, androïdes ou jeux vidéo, les images mises face à face dans l’unique salle de l’exposition place les spectateurs au milieu de ce qui compose, ou composera, leur environnement. Car il s’agit bien d’images parmi lesquelles nous vivons, nous interagissons, si bien qu’il y a une continuité, une fluidité, entre notre corps et cette recomposition du monde : la place accordée à la nature, l’arrivée des androïdes dans notre quotidien, les images de surveillance discrétisant l’espace, les reconfigurations photographiques de paysages. Le choix du commissaire de l’exposition, Benjamin Weil, avec Pascale Pronnier, de limiter le nombre de cimaises ouvre l’espace pour le visiteur et abolie les frontières entre les œuvres si bien qu’elles se reflètent, se voisinent ou se contaminent mutuellement [Figure 1.]. Ainsi le visiteur entame un voyage qui le fait passer de la forêt Amazonienne, aux quartiers de Santa Cruz, de la chambre de gamers de Los Angeles jusqu’aux paysages encore inexplorés de Mars à côté desquels il fera la connaissance de l’androïde ywy et d’un homme en fil de fer.

Figure 1.

Vue d’ensemble de l’exposition. De gauche à droite : Uki Virus Rising (Shu Lea Cheang, 2018), Feeling Material IV (Antony Gormley, 2003), Terraforming (Michael Najjar, 2017).

C’est l’œuvre Vitamorphose de Yosra Mojtahedi qui semble être à la croisée des chemins. Le visiteur est face à ce qui semble être un rocher éclairé dans l’obscurité, dont la première moitié est en silicone et la seconde en plâtre. Corps hybride, entre l’organique et le minéral, qui se met à vivre, à palpiter, quand il sent la présence de visiteurs grâce à des bras mécaniques nichés sous son corps de silicone [Figure 2.]. Déjà présente dans l’exposition Panorama l’artiste nous rappelle qu’avant d’être un être de pensée, nous sommes d’abord et avant tout un corps, fini dans le temps. L’œuvre reprend cette chronologie du vivant (de la vie jusqu’à sa décomposition) en partant du corps rythmé par le bruit des battements et se terminant en un bulbe presque végétal de plâtre, immobile, minéral. D’autre part, la sculpture réinstallée dans Fluidités prend alors une autre dimension et montre bien le mouvement entre les deux expositions. Vitamorphose rappelle une évidence, notre organicité, mais le mouvement de la sculpture qui trouble les spectateurs est exécuté précisément par des bras robotiques. Ainsi le retour à l’organique, aux battements naturels du corps, n’est produit que grâce à du mécanique.

Figure 2.

Yosra Mojtahedi, Vitamorphose, 2019, plâtre, silicone, papier, feutre, Production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains.

Photo de Didier Knoff.

Ce trouble entre vivant et non-vivant, entre humains et androïdes, se retrouve dans quelques œuvres de l’exposition. Remettant au goût du jour à la fois l’idée de l’inquiétante étrangeté développée par Freud au tournant des années 1920 et son ersatz plus contemporain théorisé par Masahiro Mori dans les années 1970 : la vallée de l’étrange. Ces deux pensées évoquent le trouble du spectateur face à l’incertitude quant au caractère vivant ou non de ce qu’il voit. Trouble que l’on peut retrouver à la fois dans le court‑métrage de Karlos Gil – qui a travaillé avec Hiroshi Ishiguro, un chercheur japonais connu pour ses androïdes hyper-réalistes – et dans le film de Pedro Neves Marques mettant en scène la conversation entre une androïde autochtone et un plant de maïs génétiquement modifié. Ici le parallèle est frappant entre une nature réorganisée génétiquement et un humain reconstruit de toute pièce. Ce sont donc deux créations purement humaines qui dialoguent entre elles.

Le cadre théorique de l’exposition est précis. Coïncidence de calendrier, l’invité d’honneur de Citéphilo en novembre dernier était l’anthropologue Philippe Descola, qui depuis des années étudie notre rapport à la nature. Selon lui le xviie siècle serait déterminant puisque le concept de « nature », devenant un objet d’enquête pour les humains, y prend sa forme définitive. C’est donc au xviie siècle que la mise à distance de la nature est la plus nette. C’est pourquoi l’anthropologue préfère parler d’humain et de non-humain car le terme de « nature » implique déjà cette mise à distance entre l’humain et son environnement. Notons que c’est aussi au xviie siècle que Claude Lorrain ou Nicolas Poussin proposent une peinture de paysages qui normalise la nature, par des symétries ou une réorganisation de l’espace pour la rendre harmonieuse. De fait, c’est à la fois par la science et par la représentation que l’humain prend le contrôle de la « nature ». Cette mise à distance fait que nous entrons de plein pied dans « l’anthropocène » (théorisé par le prix Nobel de Chimie Paul Crutzen, suivit de Claude Lorius en France), un âge géologique où l’homme est la principale raison des modifications de notre écosystème. Cette proposition est alors suivie par des artistes et philosophes qui pensent la fin de la domination absolue de l’humanité pour être remplacée par une coexistence harmonieuse entre humains et non-humains, comme les théories du chtulucène de D. Harraway et de Gaïa reprisent et développées actuellement par Bruno Latour.

Si bien que comme la statue de A. Gormley au centre de Fluidités [Figure 3.], le corps doit aussi être un lieu poreux, ouvert sur ce qui l’entoure, un champ d’énergie pouvant accueillir ce qui le traverse. Si bien qu’il fait littéralement corps avec son environnement. De plus l’installation en réalité virtuelle de D. Steegman Mangramé invite le spectateur à se replonger dans le Mata Atlântica, aujourd’hui disparue au cœur de la forêt Amazonienne [Figure 4.]. Une fois le casque Oculus enfilé, le visiteur se trouve face à tous les éléments qui composaient cet environnement reconstitué en nuage de points et en noir et blanc. Chaque feuille ou branche paraît donc être comme fantomatique. La réalité virtuelle implique alors la disparition de son propre corps pour ne faire qu’un avec le mouvement de cette forêt maintenant disparue.

Figure 3.

Antony Gormley, Feeling Material IV, 2003, sculpture.

Collection privée Courtesy Galerie Thaddaeus Rapas, Paris.

Figure 4.

Daniel Steegmann Mangrané, Phantom, Installation 3D réalité vituelle.

Collection Sammlung Philara, Düsseldorf Galerie Esther Shipper, Berlin.

Au-delà de ces questions, le Fresnoy invite aussi à repenser les liens que nous avons avec le cosmos. Le groupe Cosmiel, dans les traces du panspermisme – théorie selon laquelle la vie serait arrivée sur Terre par une météorite, et place donc l’humain au cœur du cosmos – invite le visiteur à se re-sidérer, c’est-à-dire à retrouver le lien perdu qui l’unit aux étoiles. La désidération faisant référence au sentiment qu’éprouvent les marins quand ils ne peuvent plus se repérer grâce aux étoiles, quand ils ont perdu le contact avec le cosmique. L’extra-terrestre est aussi un lieu à conquérir pour les générations à venir. On retrouve cette idée avec la création de paysages hybrides comme ceux de Michael Najjar qui associe des paysages de Mars (filmés par Curiosity et hires) et d’Islande. Najjar s’inspire du travail du cinéaste Alfred Erhardt qui, en 1938, entreprend une expédition photographique de deux mois à travers l’Islande pour découvrir les origines de la Terre. L’artiste revient sur ses traces pour en voir l’évolution et ce qu’il en reste. Ainsi l’écran imposant au centre de l’exposition nous montre un environnement composé d’une nature que l’humain est en train de détruire (le glacier) avec celui d’un monde qu’il n’a pas encore conquit (Mars). L’espace et le cosmique qui semblent être une destination du futur sont pris ici plutôt comme un retour aux origines.

Enfin, l’humanité qui vient se caractérise aussi par un œil toujours plus présent, et des images qui nous regardent de plus en plus. La surveillance est au cœur de l’exposition. Et ceci à travers deux vidéos. La première réalisée par Lynn Hershman Leeson (Shadow Stalker) dans laquelle elle s’intéresse à Predpol, un logiciel permettant de prédire les crimes à l’avance grâce à un système d’algorithmes et de probabilités – son créateur Jeff Brantingham s’est inspiré des programmes de prévention des séismes. D’abord développé à Santa Cruz depuis 2011, plusieurs villes des États-Unis s’en sont équipées. Le montage entre les images du logiciel, les performances et passages narrés par Tessa Thompson, montrent les dangers de l’exploitation des données et surtout que cette machine façonne un rapport de domination. En effet les résultats donnés par Predpol sont biaisés par des préjugés racistes ou des inexactitudes qui mènent à des fausses prédictions. De plus, le résultat s’affichant sous forme de carré rouge, toutes les personnes se trouvant à l’intérieur de cet espace sont dès lors considérées potentiellement comme des criminels. Le deuxième court‑métrage (Swatted) parle du phénomène du swatting. Certains joueurs jouent en direct sur internet devant leur ordinateur sur des plateformes qui leur permettent d’être suivis par des milliers de personnes pouvant commenter et regarder l’évolution de la partie en cours. Certains internautes regardant le direct appellent le swat, les forces spéciales américaines (équivalent du gign en France), en se faisant passer pour le joueur et signalent qu’un meurtre ou qu’une prise d’otages est en train de se produire à son domicile. Quelques instants plus tard c’est donc le swat qui arrive chez le joueur, procédant à une interpellation musclée, et tout cela en temps réel. C’est devenu une nouvelle forme de cyberharcèlement dans le monde du jeu vidéo. L’intervention se transforme alors en spectacle. Ces images récupérées sur YouTube sont montées avec des images du jeu vidéo gta que Isamël Joffroy Chandoutis a retravaillées pour enlever toutes les textures, les formes humaines, ne laissant alors qu’un paysage filaire et irréel. Dans ce court, les joueurs swattés étaient précisément en train de jouer à des jeux mettant en scène des forces spéciales ou un contexte militaire. Ainsi il y a un frottement qui se fait entre la fiction (les joueurs ayant le rôle de policiers) et la réalité puisque ce sont les véritables membres du swat qui arrive chez le joueur. Ces canulars sont possibles grâce à la récupération des données du joueur par d’autres (adresse, nom) et à la falsification de leurs propres données (avec l’utilisation de vpn) pour le faire anonymement. L’humain qui vient est aussi dans un monde où le réel et le virtuel s’enchevêtrent, fluidité dangereuse entre ces deux mondes que l’on pense contrôler mais face auxquels on s’assujettie.

Cette nouvelle exposition du Fresnoy offre donc un panel restreint mais efficace d’œuvres qui posent les questions de notre temps à travers des propositions picturales, plastiques et scientifiques pointant les enjeux des images qui façonnent notre monde.

Fluidités : l’humain qui vient, du 8 février au 29 avril 2020.

Commissaire : Benjamin Weil, avec Pascale Pronnier