Fin 2019, l’Agence de l’innovation de défense (aid1), lance la Red Team : une équipe d’auteurs de science‑fiction, avec l’aide de différents instituts et universités scientifiques2, doit imaginer les problèmes que rencontrera le pays entre 2030 et 2060 afin d’anticiper et de préparer l’armée à différentes éventualités. Ainsi dix auteurs de science‑fiction doivent construire un récit en quatre volets, quatre saisons, qui permettent de prévoir les conséquences qu’auront les changements climatiques, les migrations ou encore les nouvelles formes de résistance3.

En somme on a utilisé la force des récits, la puissance d’imagination pour bâtir des futurs possibles. C’est le thème de l’exposition « Sens Fiction » qui a eu lieu au Tripostal (Lille) du 16 septembre jusque mi‑octobre 20204 dans le cadre de Lille Métropole 2020 Capitale Mondiale du Design5. Les commissaires d’exposition, Ramy Fischler et Scott Longfellow, mettent en lumière le fait que l’anticipation, et plus précisément, les récits d’anticipation, ont participé à l’élaboration du monde contemporain. Comment l’imaginaire infuse-t-il dans la recherche de nouvelles technologies, ou du moins dans de nouvelles manières d’habiter le monde ? L’exposition est découpée en quatre parties : la première vise à penser la place du récit dans nos vies quotidiennes, la deuxième s’arrête sur le personnage d’Hugo Gernsback à qui l’on attribue la naissance du terme de « science‑fiction », la troisième essaye de montrer comment les différents imaginaires produits par les cartes à collectionner, les publicités, les expositions universelles, le cinéma ou l’art contemporain se répondent et sont les outils de construction d’un futur qui infusent le design. Enfin, face à un essoufflement des imaginaires du futur, encore encombrés de nouvelles technologies toujours plus pointues, le Bureau des Usages (dirigé par Scott Longfellow, unité au sein de l’agence de design rf Studio fondée par Ramy Fleischer) propose à des écrivains contemporains d’élaborer des futurs plus enviables ou du moins avec des enjeux plus contemporains comme l’écologie, le retour au corps et à l’humain.

Après avoir visité le premier étage du Tripostal, ayant croisé la bague connectée de Philippe Starck (qui se substitue à l’ensemble des cartes de paiements, clefs de voiture, appareils domotiques), le hc400 d’Alcatel, l’un des premiers modèles de téléphone portable grand public, ou encore la « concept car » de Jean‑Marie Massaud (véhicule électrique conçu avec des matériaux plus légers comme le bambou ou le polypropylène), le visiteur est prêt à remonter, littéralement, à la source de ces objets de design, c’est‑à‑dire une histoire, un récit.

La première salle raconte la place des imaginaires dans la construction des futurs possibles. Il est notamment question de la place du récit dans cette construction d’un imaginaire. Dans le monde du design, l’écart qu’il y a entre le dessin d’un objet et sa réalisation concrète est de plusieurs années, voire des dizaines d’années, donc la notion d’anticipation est nécessaire. L’objet se crée à partir d’une fiction. C’est pourquoi l’exposition commence par poser la question de la place qu’occupe le récit dans la conception des futurs. Nous sommes entourés d’histoires, de récits, parce que nous en avons besoin. De fait, Nancy Huston nous qualifie d’« espèce fabulatrice » :

Il ne nous suffit pas, à nous, d’enregistrer, construire, déduire le sens des événements qui se produisent autour de nous. Non : nous avons besoin que ce sens se déploie – et ce qui le fait se déployer, ce n’est pas le langage mais le récit. C’est pourquoi tous les humains élaborent des façons de marquer le temps (rituels, dates, calendriers, fêtes saisonnières, etc.) – marquage indispensable à l’éclosion des récits6.

Cette idée de déploiement se retrouve tout au long de l’exposition. Un objet n’est jamais pensé seul mais dans un système. Au moment de la création, il faut imaginer aussi le contexte dans lequel il s’inscrit. Dans cette salle où le visiteur peut s’asseoir devant un enchaînement de vidéos où plusieurs intervenants font référence à des œuvres littéraires, textes théoriques ou concepts marketing, plusieurs approches viennent interroger cette question du récit. Plusieurs termes désignent la mise en fiction des futurs : « prospective » « design fiction » « storytelling » qui ne sont pas vraiment détaillés théoriquement, et qui pourtant traversent aussi bien le premier que le deuxième étage du Tripostal. Il s’agit alors, comme le fait Emile Poivet dans son article « Comment la sf est récupérée par les multinationales et l’armée » publié dans le hors-série que Socialter consacre à la place des science‑fictions dans la société, de distinguer « la prospective » de la « science‑fiction » : la première étant « objectivante, fondée sur la collecte minutieuse de faits empiriques […] [la prospective] est programmatique et ciblée […] elle appartient à ses concepteurs » quand la seconde est « subjectivante et appelée à prendre toutes les libertés avec le réel et le concevable […] la science‑fiction ne se donne pas d’autres fins que d’être ce qu’elle est 7». Emile Poivet montre qu’il y a un glissement qui s’opère à la fin des années 50 pour les entreprises où la prospective ne se fait plus sur des calculs rationnels, mais bien sur une méthode à scénarios. Ce que l’on retrouve aujourd’hui avec la Red Team, puisque l’avenir est raconté en « quatre saisons » comme peut l’être une série télévisée. Cette méthodologie aboutit à une logique que l’on retrouve alors dans les années 90 avec la primauté du récit sur les conditions scientifiques même de sa réalisation. Cette distinction entre prospective et science‑fiction est importante car elle structure la suite de l’exposition.

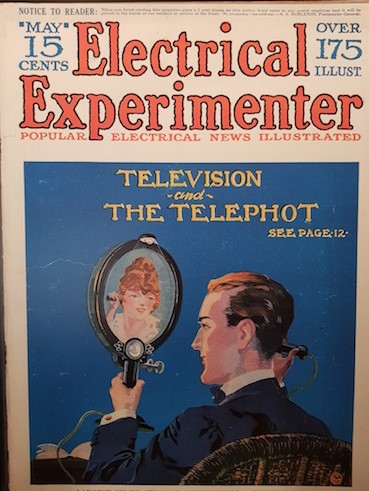

En franchissant le seuil de la deuxième salle, tout l’imaginaire de la science‑fiction technologique s’abat sur celui ou celle qui entre alors dans l’univers d’Hugo Gernsback [Figure 1.]. En effet, la deuxième partie de l’exposition lui est consacrée, et ceci pour une raison simple : c’est lui qui démocratise le terme de « science‑fiction » – terme qui remplace « scientifiction » utilisé à l’époque. Jeune bricoleur luxembourgeois, il part en Allemagne puis aux États‑Unis en déposant une vingtaine de brevets pour des inventions diverses et variées. Mais il est surtout connu pour avoir créé plus d’une cinquantaine de pulp8 au début du xxe siècle. C’est en 1926 qu’il lance Amazing Stories, le premier pulp entièrement consacré à la science‑fiction, dans lequel il publie des textes de Jules Verne, H. G. Wells et Edgar Allan Poe9. Et c’est dans son pulp Science Wonder Stories (1929) que Gernsback utilise pour la première fois le terme de science‑fiction10. Il a cette hypothèse : une vision du futur est plus facilement réalisable si le récit et les images que l’on en donne sont désirables. De ce fait nous pouvons voir les trois murs de la salle remplis de couvertures des différents pulp que Gernsback a créés : on y voit tour à tour l’ancêtre de la cryogénisation, de la télé‑médecine, du stylo 3d, l’appel vidéo [Figure 2.], mais aussi des skis à moteur, des auto‑diagnostics [Figure 3], des robots, etc. Il crée tout un imaginaire, autour d’une sf technologique, qui infusera dans les différents courants, et notamment celui de la hard science‑fiction.

Figure 1.

Salle consacrée à Hugo Gernsback.

Figure 2a.

Hugo Gernsback, “Television and The Telephot”, The Electrical Experimenter, mai 1918.

Figure 2b.

Hugo Gernsback, “Television and The Telephot”, The Electrical Experimenter, mai 1918.

Figure 3.

Hugo Gernsback, Science and Invention, novembre 1926.

L’objet ainsi créé doit alors être mis en scène. Il est nécessaire de mettre en récit un monde nouveau, dans lequel ces produits seraient intégrés. C’est l’objet de la troisième partie de l’exposition. Il s’agit d’une grande salle dans laquelle se trouvent six grands ensembles de téléviseurs qui diffusent soit des images d’archives, des coupures de journaux, des publicités ou des courts‑métrages piochés çà et là dans les années 50 et 60, qui retracent des grands projets de designers mis en scène dans des installations ou sur des cartes à collectionner [Figures 4 et 5.]. On voit le Pavillon ibm de l’Exposition Universelle de 1964, la House of the future de 1956, ou encore la Maison du Futur de Monsanto (1957–1967) qui était à l’époque connue dans le domaine de l’industrie du plastique. Cette maison était une attraction dans le parc Disney de Californie. On voit bien alors le lien qui est fait entre imaginaire et design, dans le sens où la maison du futur est d’abord éprouvée comme une attraction, avec des objets nouveaux, des matières et architectures nouvelles, avant d’être utilisés à plus grande échelle. Le futur est rendu attractif, désirable, et les cartes postales ou à collectionner permettent de démocratiser et d’habituer les futurs consommateurs à ce type d’inventions.

Figure 4.

Aperçu de la troisième salle de l’exposition : « Design & Fiction ».

© Justin Martinet.

Figure 5.

Aperçu de la troisième salle de l’exposition : « Design & Fiction ».

© Justin Martinet.

Cependant, les inventions et idées de Gernsback et des auteurs depuis la fin du xixe siècle, commencent à s’essouffler face aux enjeux contemporains. En effet, la deuxième partie de cette salle est composée d’une vingtaine d’écrans diffusant une cinquantaine d’extraits de films et séries de science‑fiction, regroupés par thèmes – se nourrir, se soigner, se déplacer… – pour montrer qu’il y a une redondance des pratiques dans les imaginaires du futur, inévitablement tournés vers des pratiques liées à des inventions technologiques : manger consiste en de brèves actions d’ingestion de nourriture presque prémâchée, on se déplace en véhicules aériens, on communique à distance avec un système d’hologramme, et on se soigne dans des caissons, sarcophages quasi magiques, retour d’une idée d’éternité. On regrette peut‑être la trop forte présence de films occidentaux (surtout nord‑américains) et contemporain11. Si bien que les commissaires d’exposition constatent que le genre doit être renouvelé, à l’aune des problématiques actuelles. On pense à des auteurs comme Alain Damasio qui étudie la société de surveillance et plus largement au groupe Zanzibar12, ou aux courants de l’afrofuturisme, mais aussi dans le monde du jeu vidéo comme le récent Horizon Zero Dawn, qui pense le futur non pas sur Mars, ni sur une espèce d’exo‑planète avec des technologies de pointe, mais bien un futur tourné vers le vivant, où l’on doit renouer avec la biodiversité et avec notre corps. Ce changement de paradigme a été théorisé par Ursula Le Guin dans son texte La théorie de la fiction panier13, déjà en 1986.

Ainsi la dernière partie de l’exposition est consacrée à la réponse que peuvent formuler certains auteurs et certaines autrices dans cette optique. Le visiteur peut alors entendre des créations originales d’écrivains comme Jean Echenoz, Catherine Dufour ou Maylis de Kerangal autour de ces questions de symbiose avec le vivant, d’un nouveau rapport à la consommation ou encore de nouvelles façons de repenser le travail. Ces textes sont mis en sons et diffusés pour les visiteurs qui peuvent s’allonger pendant la durée du récit.

C’est donc une exposition qui entremêle fiction, science‑fiction, et design, mettant ainsi en avant le récit comme moteur de la création mais aussi comme symptôme du monde qui vient. Dès lors, il faut réinventer nos histoires pour repenser des futurs désirables. « Il y a encore des graines à cueillir et il y a de la place dans le sac des étoiles14. »

Suite à la fermeture des salles d’exposition, l’exposition s’est terminée plus tôt que prévu. Il existe cependant une version en ligne à cette adresse [Lien externe]. Vous pouvez aussi avoir accès au livret de l’exposition directement sur le site de Lille 2020 Capitale Mondiale du design [Lien externe].