Je tiens à remercier Charlotte Servel pour son aide précieuse tout au long de l'élaboration de ce texte.

Dans les années 1910 et 1920 surtout, avec la naissance des premiers critiques et théoriciens du cinéma, on assiste naturellement au développement d'un vocabulaire qui va permettre de nommer le cinéma pour commencer à le connaître et à le penser. Ce « langage descriptif ou translatif1 » permet de rendre compte au lecteur profane du « langage mystérieux » aussi appelé « langage technique2 » du cinéma.

Deux sources en particulier méritent d'être citées dans la mesure où elles recensent les termes utilisés pour décrire des formes spécifiques. La première date de 1926 : il s'agit d'un texte de Jean Arroy intitulé « Le Langage mystérieux des techniciens de cinéma » paru dans Cinémagazine en 1926 ; la seconde, plus tardive car publiée en 1958, est écrite par Jean Giraud qui propose un Lexique français du cinéma : des origines à 19303 en se basant sur la presse d'époque et le recensement des termes cinématographiques utilisés jusqu'à la fin des années 1920. On est frappé, à la lecture de ces deux sources, de découvrir l'importance d'un vocabulaire étranger, soit de termes spécifiquement américains, pour décrire le cinéma et ce, malgré l'ambition affichée de la seconde source de proposer un lexique français du cinéma. Arroy se concentre sur les formes filmiques et propose des définitions de termes comme le flou dit Mist-Photography, en Amérique, mais aussi les flashes et flash-back. La référence au cinéma américain est systématique ou presque, soit que les termes français constituent la traduction de termes américains, soit que ces termes proviennent – d'après ces écrits – directement d'inventions américaines, à l'image du gros plan ou close-up. La paternité de certaines formes visuelles est donc la plupart du temps attribuée à des cinéastes américains (David W. Griffith, Cécil B. De Mille), de même que certains termes propres à l'industrie filmique décrits par Giraud : continuity writer, Feature, supervisor, etc. La lecture d'autres sources de l'époque – la presse, les témoignages de cinéastes, comme les archives de production – permet de rendre compte de l'usage parfaitement répandu et socialisé de pareils termes américains qui contribuent à fantasmer le cinéma d'outre-Atlantique pour mieux définir par comparaison – heureuse ou malheureuse – le cinéma français d'après-guerre.

À la fin des années 1910, la crise que traverse le cinéma français conduit bon nombre de contemporains à regarder du côté des États-Unis pour fantasmer une nouvelle naissance du cinéma, sous les auspices de la modernité qu'incarne l'Amérique4. Le cinéma se définit et se pense presque toujours par rapport au cinéma américain. L'attention portée au close-up ou close-shot5 dans les films d'outre-Atlantique nous a semblé emblématique de ce phénomène. Analysé par de nombreux commentateurs français, ce type de plan suscite bien souvent de leur part l'emploi de l'expression « nature morte » que nous avons souhaité comprendre : que signifie cette expression appliquée paradoxalement au cinéma – par essence art de la vie et du mouvement ? Que révèle-t-elle du cinéma américain ? Et par comparaison du cinéma français ? Voire du cinéma tout court ? Enfin, la « nature morte » américaine s'importe-t-elle en France ?

Le close-up : de l'acteur à l'objet

Le gros plan, invention attribuée aux Américains, est abondamment commenté pour définir le fantasme « de l'expression exclusive d'une idée purement visuelle6 » que les critiques ou avant-gardistes français s'ingénient à convoquer pour plébisciter l'avènement du cinéma artistique.

Dans le Lexique de Jean Giraud, les nombreux termes qui le désignent (close shot, close up, gros plan, gros premier plan, etc.) font référence aux Américains. Il est par exemple écrit, à propos du « premier plan », sur la base d'une source datant de 1911, que « les Américains avaient remarqué l'intérêt que pourrait donner le jeu de physionomie dans les premiers plans7. »

Jean Arroy, définit pour sa part le gros plan, de la manière suivante :

Le premier gros plan a été imaginé en 1903 par Edwin Porter qui le filma dans The Great Train Robbery, pour la Compagnie Edison. D. W. Griffith [...] a réalisé certains des plus beaux premiers plans qu'un appareil de prise de vues ait jamais enregistrés. Le gros plan a vu son rôle se développer le jour où, pour la première fois, on imagina s'en servir pour photographier des objets inanimés mais significatifs. Dans sa série de films matrimoniaux : Don't Change your Husband, Why Change your Wife, Something to Think About, Cecil B. de Mille créait ainsi de prenantes ambiances de foyer : un col et une cravate sur un porte-manteau, deux pieds dans des pantoufles, un chien somnolant à côté de l'âtre ; la pluie battant la vitre, la pendule marquant les heures, etc. Dans Cœur fidèle, Jean Epstein, et dans Fièvre, Louis Delluc le manièrent en poètes8.

La véracité historique du propos (Edwin S. Porter a-t-il inventé le gros plan9 ?) importe moins que l'idée de cinéma qu'il permet de véhiculer et qui fait écho à de nombreux autres textes de l'époque. Ce qui est reconnu, c'est la capacité du cinéma à signifier d'abord par le biais de visages puis ensuite et surtout par celui d'objets du quotidien filmés en plan(s) rapproché(s) ou en gros plan(s). Capacité américaine d'abord, si l'on en croit l'auteur, reprise ensuite par certains cinéastes français comme Epstein et Delluc. Il y aurait donc innovation américaine dans la forme et reprise ou appropriation en France.

À la même époque, des scénaristes ou critiques font le même constat, glissant aussi du visage à l'objet filmé en gros plan. Alexandre Arnoux écrit ainsi dans ses Mémoires :

Le visage de l'homme, aux proportions fixées depuis le déluge, est devenu gros plan, le paysage film. L'invisible, monstrueusement grossi, a joué pour nous, acteur neuf ; […]

Le mot acteur, au sens théâtral, ne s'applique pas qu'aux hommes qui interprètent les personnages d'un film ; il faut lui donner un sens beaucoup plus large. Tous les objets, accessoires, arbres, meubles, rayons, ombres, vagues, jouent sur l'écran un rôle d'égale importance. Le corps et le visage humains n'y occupent une place éminente que par la vertu de notre orgueil académique et par usurpation10.

Les « acteurs-personnages » cèdent donc progressivement la place aux « acteurs-décors » et aux « acteurs-objets » qui composent le film à égalité, selon Arnoux. Nous voyons comment progressivement on passe d'une forme – le plan rapproché, le gros plan – à une idée de cinéma : celle d'un détail signifiant, d'un objet, grossi mille fois, qui occupe tout le devant de l'écran.

La nature morte cinématographique

Au tout début des années 1920, une expression significative est souvent utilisée pour rendre compte de ces plans sur des objets inanimés, issus du quotidien le plus banal : la « nature morte ».

En l'état actuel de nos recherches, la première occurrence de cette expression est due à Jean Epstein, dans un de ses premiers textes, intitulé « Le Cinéma mystique ». Après avoir ouvert son article sur une référence à William S. Hart, il déclare que « le cinéma lui-même est mouvement, et si bien que ces natures mortes – téléphones, usines, révolvers – ressuscitent et trépident11 ». Notons qu'il s'agit de la seule occurrence de cette idée de « nature morte » dans les écrits d'Epstein. Ce texte date de juin 1921 et précède de deux mois la publication de son ouvrage Cinéma, publié aux éditions La Sirène. Or en août 1921, il transforme l'expression « nature morte » en « nature vivante12 » prônant le recours à la mobilité, à l'essence même du cinéma que doit capter la caméra : le mouvement. Cela étant, notons d'emblée que le principe de la nature morte en peinture est de représenter des objets vivants – qu'il s'agisse de denrées alimentaires, de fleurs, d'animaux, etc. – qui « ont à voir avec les sens, le plaisir, bref la vie‑même13 » ; « l'absence de mouvement […] ne sous-entend pas nécessairement l'idée de mort14 », mais bien celle de nature, de vie.

Quelques mois plus tard, en août 1921, c'est au tour de Léon Moussinac d'employer cette expression :

L'expression suprême de l'art muet sera le poème cinégraphique, où l'image connaîtra son exaltation la plus pure et la plus haute, sans qu'elle ait aucunement recours à la musique ou à la littérature. [...] Et on découvrira tout à coup que dans telle expression visuelle le sujet est sans grande importance et que, comme une nature morte de Chardin et de Cézanne, comme dans un nu de Michel-Ange ou de Rodin, toute la beauté surgit de la façon dont l'œuvre est traitée, interprétée, réalisée, de la puissance de transfiguration et de suggestion dont l'artiste lui a fait don15.

Par le biais de la « nature morte » il prône un récit visuel, sinon débarrassé de ses oripeaux narratifs, du moins affirmant le primat de l'image sur le récit. Comme beaucoup de commentateurs de l'époque, Moussinac et Epstein n'accordent que très peu d'intérêt à l'intrigue et vantent au contraire la capacité du cinéma à représenter le sentiment humain : « Toutes les histoires sont bêtes à l'écran. Croyez-moi, c'est ce qui est admirable. Il reste le sentiment. […] Tout se transforme selon les quatre photogénies humaines, de mouvement, d'objets et de circonstances16 », écrit Epstein. Chez celui-ci, la « photogénie d'objet » est mise à égalité avec la « photogénie humaine », faisant ainsi écho aux textes cités plus haut. Il en va de même dans un texte de Soupault sur Chaplin, paru en 1928 : « Chaplin veut créer l'atmosphère d'un lieu où va se jouer le drame. Au lieu de procéder par symboles comme la plupart des cinéastes, il fait une description en choisissant des détails qui sont tantôt des portraits, tantôt des natures mortes17. »

Louis Delluc s'empare également de cette idée de « nature morte » dans un très beau texte sur Rio Jim (personnage interprété par William S. Hart), publié en décembre 1921 :

Le vrai film dramatique est né le jour où quelqu'un a compris que la transposition à l'écran des acteurs de théâtre et de leur télégraphie plastique devait s'effacer devant la nature. Quand je dis la nature, je veux dire nature morte. Plantes ou objets, plein-airs ou intérieurs, détails matériels, toute la matière enfin, donne un relief nouveau au thème dramatique. Mise en relief elle-même, cette nature morte ou muette s'anime selon la place où l'utilise le compositeur du film. Cette mise en avant des choses atténue la personnalité de l'homme, de l'acteur. Il n'est plus, lui aussi, qu'un détail, qu'un fragment de la matière du monde. Il est une note dans la grande composition du musicien visuel. Les choses dont le rôle est immense dans la vie et dans l'art retrouvent leur vrai rôle et leur éloquence fatidique. [...]

C'est aux Américains que nous devons ce miracle18.

Delluc emploie à de nombreuses reprises ce terme de « nature morte » dans ses textes. Dans l'extrait choisi, la stratégie d'ennoblissement du cinéma par le recours à la comparaison avec le système anciens des Beaux-Arts est présente. Dans d'autres textes, il mentionne souvent, tout comme Moussinac, des noms de peintres : Cézanne, mais aussi et surtout Édouard Vuillard19. Or le recours à ces deux peintres est intéressant : outre qu'ils ont tous deux composé des natures mortes picturales, ils incarnent une forme de modernité – par l'impressionnisme20 et le cubisme mais aussi par la participation active au groupe des Nabis21 pour le second – qui permet à Delluc de « prophétiser » un avenir différent pour le cinéma. Ce qu'il retient de leur pratique notamment, c'est la volonté de « substituer à la représentation de la nature l'interprétation d'une idée22 », soit la prégnance d'une forme sur le sujet qui rend compte d'une idée, et plus précisément dans la volonté de Louis Delluc, d'un sentiment. On comprend dès lors la pertinence de la comparaison avec le genre pictural car, comme le rappelle M. Faré : « dans la nature morte, les choses cessent d'être secondaires : elles ne changent pas de nature mais de destination ; elles accaparent l'attention, révèlent une intention, revêtent un sens tout autre, indépendant et primordial23 ». Finalement, la comparaison avec la nature morte picturale permet aussi d'anticiper le changement de nature de l'image cinématographique lorsqu'elle présente des objets : elle ne se fait plus simplement témoin de leur présence mais les dote d'une signification précise.

Thomas H. Ince

Le « compositeur de film », associé à l'expression « nature morte » dans les textes de Louis Delluc est Thomas H. Ince. Dans sa « Lettre française à Thomas H. Ince, compositeur de films » il écrit encore :

à propos de vous, j'ai souvent prononcé le nom de Vuillard. Les Américains connaissent ce grand peintre. Il excelle à exprimer les chambres, les meubles, les étoffes. Nature morte ? Quelle vie ! Il sait dire, avec ces tons gris, roses, bleu d'acier, le tout un peu effiloché, la différence qu'il y a entre une chambre « où l'on se tient » et une chambre peu aimée.

Vous le dites aussi24.

Puis il s'extasie devant un mur, une table, au motif que « le meuble cinématographié, c'est inouï ! » :

[…] Il ne s'agit que du mur de L'Auberge. Le mur de la salle de bal, vous vous en doutez. Ça, pour un mur, c'est un mur. Il est d'un ton, d'une grisaille, d'une détresse magnifique. À lui seul est dû le relief des personnages et des scènes. […] tout vit par ce mur, ce mur bien mort, ce mur pourri et somptueux, d'un bois quasi métallique. […]

La table de cette chaumière où se précipite le drame, cette table est émouvante. Nature Morte ? […] votre table est splendide25 !

Il admire donc chez Thomas H. Ince sa capacité à projeter le drame intérieur des personnages sur des objets ou des éléments de décors filmés. La simplicité des objets convoqués (une table, un mur, un meuble) et leur mise en récit permet d'éviter ce que Delluc reproche trop souvent au cinéma français soit la « cartepostalisation » et la surcharge26. La « nature morte » permet aussi un « réalisme », une « puissance du détail27 » qu'il appelle de ses vœux.

Parmi les titres cités et attribués à Thomas H. Ince par Louis Delluc, certains sont parvenus jusqu'à nous dont The Bargain (Le Serment de Rio Jim, 1914). Celui-ci est réalisé relativement tôt dans la décennie par Reginald Barker – Thomas H. Ince étant le « directeur artistique » (supervisor) de la production et dans ce cas précis le scénariste, avec William H. Clifford et Richard V. Spencer. Certains documents de production sont conservés à la Cinémathèque française, ainsi que le film, ce qui permet aujourd'hui de comparer l'usage des termes cités (close-up, close-shot) dans les textes critiques et sur les documents de tournage. La « nature morte » chez Ince relève-t-elle du fantasme ou de l'usage couramment admis du filmage d'objets en gros plans ? Si écart il y a entre les deux (forme et idée de la forme), de quoi est-il le révélateur ?

Le continuity script de ce film fait mention du close-up à cent vingt-six reprises dans le titre descriptif des scenes (ce qui correspond généralement à des plans – shot – même si le terme est peu employé) sur quatre-cent vingt-deux scenes au total. En réalité les close-up mentionnés sont la plupart du temps des close-shot, soit des plans rapprochés sur les personnages (l'équivalent de ce que l'on nommerait aujourd'hui « plan américain »). On observe dans le film parvenu jusqu'à nous quelques gros plans, assez rares.

Jim Stokes (William S. Hart) commet un hold-up et s'enfuit. Blessé, il est trouvé par Bent qui le conduit chez lui où sa fille, Nell, le soigne. Quelques jours plus tard, Jim Stokes fait une demande en mariage à cette dernière et souhaite sincèrement changer de vie en devenant honnête. Aussi décide-t‑il de rendre l'argent volé par voie postale. Hélas, il est reconnu et prend la fuite du côté de la frontière mexicaine où il est alors arrêté par le shérif. Ce dernier le retient prisonnier dans une chambre au-dessus d'une salle de jeu où il dépense lui-même tout l'argent volé. Avouant son geste à Jim Stokes, le shérif lui propose un marché : s'il accepte de monter un dernier hold-up avec lui, il obtiendra la liberté en échange.

Le premier gros plan intervient à un moment clé du récit. Jim, alors en fuite vers le Mexique, trouve refuge dans une chambre au-dessus du saloon. Un plan rapproché nous le montre attablé, il tient le paquet (l'argent volé destiné à la banque) dans ses mains ; un montage alterné met également en scène le shérif le traquant avec ses hommes de toute part – par les escaliers qui montent à sa chambre et par la fenêtre. Ils parviennent à s'introduire dans la chambre de Jim qui dégaine ses pistolets mais se voit contraint de renoncer : il est encerclé. Le shérif observe alors ce paquet déposé sur la table, le prend dans ses mains et le regarde. Le gros plan montre à cet instant précis le paquet au spectateur28. Puis le shérif le déballe pour trouver l'argent. Ils échangent quelques mots qui ne sont pas transcrits par les intertitres. En revanche la scène du continuity script nous donne à lire les paroles muettes que voici :

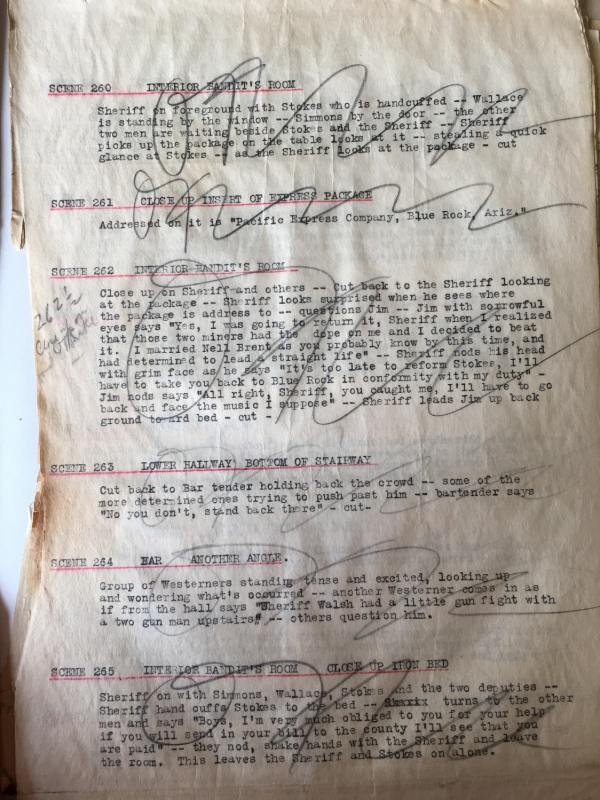

SCENE 261 CLOSE UP INSERT OF EXPRESS PACKAGE

Adressed on it is « Pacific Express Company, Blue Rock, Aroz. »

SCENE 262 INTERIOR BANDIT'S ROOM

Close up on Sheriff and others – cut back to the Sheriff looking at the package – Sheriff looks surprised when he sees where the package is adressed to – questions Jim – Jim with sorrowful eyes says « Yes, I was going to return it, Sheriff when I realize that those two miners had the dope on me and I decided to beat it. I married Nell Bent and you probably know by this time, and had determined to laid a straight life » – Sheriff nods his head with grim face as he says « It's too late to reform Stokes, I'll have to take you back to Blue Rock in conformity with my duty – Jim nods says « All right, Sheriff, you caught me, I'll have to go back and face the music I suppose » – Sheriff leads Jim up back ground to ard [sic.] bed – cut –29.

Figure 1.

Continuity script - The Bargain, Réginald Barker (1914).

® Cinémathèque française – triangle277-b14.

Le paquet représente alors la transformation intérieure du personnage puisqu'il est regardé de près par le shérif qui après avoir attrapé le voleur se rend compte de son geste : il a arrêté un voleur devenu honnête. Ce gros plan incarne et projette sur l'objet « grossi mille fois » l'essence-même du good-bad man, personnage-type de l'Ouest américain, bandit réformé, accusé, non à tort, mais trop tard. Investi d'une puissance mélancolique, ce gros plan sur un simple paquet, démontre – pour reprendre les termes de Jacques Aumont – qu'« il n'y a d'objet, qu'à raison et en raison de la conscience d'objet, c'est-à-dire à proportion du sujet30 ». Ce simple paquet est investi « du pouvoir de signifier les ressorts les plus cachés, les plus intimes les plus secrets et incompréhensibles des comportements humains31 ». La sobriété – la forme – et l'unicité de ce plan – le « gros plan » appelé insert32 sur cet objet n'intervient qu'une fois par la « grâce du montage » – en restituent évidemment toute la force. L'objet renvoie aussi à la chaîne du récit dans son intégralité : il accompagne le personnage et ses évolutions depuis le début. Il existe au cinéma par le biais de la temporalité du récit qui accroît la charge émotionnelle (des personnages, du spectateur) dont il est le support. Rappelons que ce film est un feature film, soit un récit de cinq bobines, relativement long, qui relate une histoire se déployant elle aussi sur un temps plus long que les films d'une ou deux bobines. Autrement dit, l'allongement du métrage favorise aux États-Unis une évolution de formes en mettant en scène des objets dotés de significations diverses et qui aident le spectateur à suivre le fil du récit. Car, pour reprendre Marta Caraion, « il s'agit bel et bien d'objets, disposés visuellement et combinés de manière à produire une interprétation et à façonner un imaginaire différent du simple constat d'existence de l'objet dans la réalité matérielle33. »

Figure 2. – Photogramme 1.

The Bargain, Réginald Barker (1914).

® Cinémathèque française.

Peut-on parler de « nature morte » ? Pas exactement. L'objet est mis en mouvement par les doigts qui le tiennent et le touchent. Ce gros plan dénote une présence humaine, par son caractère subjectif (ce gros plan traduit ce que voit le shérif), – ce que peut faire une nature morte – mais l'image intègre les mains – ce que ne fait pas une nature morte picturale. De fait, dans la plupart des plans qui mettent en valeur les objets, la présence de l'homme est frappante, soit que les personnages apparaissent au second plan, soit en périphérie du cadre. Il en va ainsi de la table, cette table « où se précipite le drame », cette « table émouvante34 », qui sans occuper le cadre à elle seule, occupe sans arrêt le premier plan et s'offre constamment aux yeux du spectateur. Tantôt table domestique, tantôt table de jeu, elle joue un rôle dans toutes les scènes clés de ce film.

Lorsque le personnage de Jim Stokes fait sa demande en mariage, un très beau plan rapproché (un close up) nous montre les trois personnages autour d'une table au premier plan : Jim, Nell et Bent, le père. Cette table, qui occupe le premier plan, lui restituant sa place et son sens dans l'espace et le récit, s'offre à notre regard et permet de rendre compte de ce que les visages ne peuvent dévoiler. Stokes tord maladroitement son chapeau35, moins à l'aise dans un intérieur coquet que sur sa monture ; Bent empoigne quant à lui la nappe qui repose sur la table, dissimulant son embarras à Jim, mais pas au spectateur – il se doute alors que Stokes est recherché et craint pour l'avenir de sa fille. Les regards fuyants des personnages traduisent alors eux aussi les non-dits et les sentiments. Ce sont bien les objets triviaux – une nappe ! – qui deviennent le réceptacle du drame, plus encore lorsque le jeu (gambling) est mis en scène. Vers la fin du film, les tables de jeu abondent. Plusieurs beaux plans, composés dans la profondeur de champ, permettent lors de la scène du hold-up, d'étaler les objets du jeu (la roulette, les jetons) – et donc du vice du shérif et de la faillibilité de tout homme – au premier plan. L'utilisation de la profondeur de champ, pensée en relation à la mise en scène des objets, est une autre manière d'attirer l'attention du spectateur sur eux, et donc, sur la signification profonde du récit. C'est aussi une manière autre que le « gros plan » de grossir la taille des objets et ce faisant, leur importance dans le récit. Autrement dit, la forme employée dans les films n'est pas toujours celle évoquée par les critiques français (ici en l'occurrence des gros plans sur des objets) mais correspond à une idée de mise en scène expérimentée par différents moyens.

Figure 3. - Photogramme 2.

The Bargain, Réginald Barker (1914).

® Cinémathèque française.

L'Émancipation du film vis-à-vis de la présence actoriale

À travers ses écrits, on le constate, Delluc fantasme en partie cette forme qu'il appelle « nature morte » dans la mesure où la présence humaine – le corps humain – s'observe à l'image et se réduit rarement à des objets qui évoqueraient la présence humaine en son absence. En revanche, l'attention portée aux objets – comparativement aux personnages – lui permet de revendiquer la picturalité des images cinématographiques. À la différence d'Epstein et de Soupault, cités plus haut, il n'associe pas de façon systématique la « nature morte » à la forme spécifique du gros plan, et à l'évacuation de l'humain dans l'image (Epstein distingue la « photogénie humaine » de la « photogénie d'objet » et Soupault sépare le « portrait » des « détails de nature morte36 »). En cela, ses écrits sont davantage conformes aux pratiques américaines de l'époque : le close up se présente sous forme de plans rapprochés dans les continuity scripts comme on vient de le voir, et correspondent donc à des « plans américains ». La notion de « nature morte » lui permet en revanche de restituer aux objets toute leur valeur, relativement aux personnages qui occupent l'espace de l'écran à la même proportion. C'est donc une dé-hiérarchisation des motifs (personnages, objets, décors) au sein du cadre et plus globalement de l'image qu'il défend.

Ces objets, par le biais des formes filmiques, orientent notre regard et notre interprétation. Delluc cerne une idée très juste qui sera exprimée et expérimentée bien souvent par la suite : « l’objet est tout autant, quoique plus souterrainement, le lieu de la picturalité cinématographique ; comme toute mise en scène, celle-ci est théâtre et peinture à la fois – mais l’objet concrétise, force, coagule cette picturalité37 ». D'où la référence à Vuillard, qui dans la plupart de ses compositions et de ses portraits en particulier, « fond les corps, le décor, la lumière en une seule et même texture38 ». Dans ses portraits, le peintre a pour habitude de se fixer « sur les éléments périphériques de l'univers de ses modèles (un cartonnier, un encrier, des bibelots) » qu'il constitue en autant de « signes révélateurs de leur personnalité39 ». Il pratique le décentrement de la perspective que la profondeur de champ cinématographique permet aussi de travailler.

Mais plus encore, appliquée au cinéma, cette idée de nature morte permet aux auteurs de revendiquer comme nécessaire l'émancipation de l'image cinématographique vis-à-vis de la présence humaine et actoriale. Les Français émettent parfois quelques critiques quant à l'utilisation américaine excessive ou inappropriée des plans – et du gros plan en particulier – sur les stars. Apparaissent dès le début des années 1920 des critiques négatives qui reprochent l'abus de cette forme par certains cinéastes. Le recours aux « grosses têtes » et « l'incontinence des gros “plans américains” » sont alors abondamment critiqués par Louis Delluc40, à qui l'on doit ces deux boutades, ainsi que par d'autres observateurs ou praticiens qui ne cachent pas leur colère. Maurice Tourneur, se confiant à Robert Florey pour la revue Cinéa, avance ainsi qu'« une star ne trouverait une bande vraiment bonne que si cette bande comportait exclusivement des close up de sa figure41 ». Ce témoignage renforce l'observation de Laurent Le Forestier à propos de la collaboration de Sessue Hayakawa avec Roger Lion : l'acteur avait demandé au réalisateur français de revoir son découpage pour insérer plus de gros plans sur son personnage, afin de valoriser son jeu42. Autrement dit, la forme du gros plan peut s'avérer emblématique d'une dérive de l'industrie cinématographique américaine si l'intérêt de la star – le star system – passe avant celui du film. Le plan rapproché sur une matière inanimée, valorisée à l'image, permettrait ainsi à cette forme de conserver son intérêt visuel et plastique vis-à-vis du film, dans un but purement artistique ou en tout cas détaché d'enjeux industriels et commerciaux.

Appropriation : la nature morte dellucienne

Par cette idée de nature morte, Delluc prône un cinéma dépouillé, épuré, où l'intrigue doit être rendue dans sa plus simple expression. Il évoque un récit qui ne passe pas nécessairement par les comédiens, mais par « la vie intérieure », suggérée d'abord et avant tout par une mise en scène qui ne se focalise pas exclusivement sur la présence actoriale. Il souhaite ainsi humaniser l'espace et les objets par le biais de la photogénie. Le critique milite pour un usage répété des plans sur une matière symbolique, qui véhicule l'intrigue et permet habilement à la pudeur de prendre le pas sur l'outrance. Louis Delluc, à sa façon, reconduira ce type de pratique en proposant quelques gros plans, aussi brefs qu'efficaces, sur une valise ou un cadre photographique (La Femme de nulle part, 1922) pour signifier le conflit intérieur d'une mère, tiraillée entre l'envie d'un ailleurs utopique avec son amant et l'amour qu'elle porte à son enfant, qui l'attache à sa maison. Le tiraillement intérieur entre l'amant et l'enfant s'extériorise par un duel de natures mortes entre une valise et un cadre photographique, présents symboliquement et associés à l'image par l'intermédiaire du montage. Autant d'éléments qui transposent le film en « essai psychologique43 » presque dénué d'acteurs.

Dans L'Inondation (1924), lorsque Alban reçoit Germaine et lui propose de se réchauffer avant de lui donner du pain et un bol de lait chaud, trois plans parfaitement composés permettent d'évoquer en quelques coups d'œil la chaleur d'un foyer et l'hospitalité de son propriétaire, par le biais de natures mortes.

Ces objets inanimés sont habités du regard que Germaine porte sur eux, car ils constituent autant de plans subjectifs qui permettent la projection de sa reconnaissance et de son bien-être. Ici encore, le décor et l'accessoire, l'un comme l'autre constitutifs d'une nature morte, font le film et transmettent des sentiments : solitude, chagrin, ou au contraire espoir et reconnaissance. La présence de l'actrice se fait désormais par le biais du contre-champ qui l'exclut du cadre mais pas de la signification de l'image. Bien au contraire. La nature morte cinématographique est aboutie.

L'impressionnisme cinématographique est né de la volonté avant-gardiste de se libérer des conventions du récit pour faire du film le lieu d'une nouvelle représentation de l'expérience ontologique, à l'image de la peinture. Louis Delluc s'approprie ainsi certaines formes observées chez les Américains pour en faire son miel. Nous rencontrons alors dans ses films « la fécondation esthétique au cœur de l'idée de culture » (et plus spécifiquement liée aux transferts culturels) – pour reprendre une proposition émise par Bénédicte Savoy lors de sa Leçon inaugurale au Collège de France, intitulée « Objets du désir. Désirs d'objets »44. Les films américains font advenir en France « des choses, des idées, des formes non encore advenues » par « le pouvoir de germination45 » qui se déploie précisément à l'endroit du fantasme, de l'imagination qui se détache du réel pour s'enrichir de l'interprétation. Si l'analyse des films américains ne révèle pas une coïncidence stricte entre la forme et leur description dans les textes français d'époque, elle révèle en revanche une idée de mise en scène qui, dans le cas de Louis Delluc, deviendra forme esthétique innovante.