Une architecture du désir. L’offensive surréaliste contre le modernisme

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Théo Van Doesburg, infatigable propagandiste des idées de De Stijl, se fait le portevoix en Allemagne de la nécessité de réaliser une union entre l’art et l’industrie. À l’utopie individualiste et non-conformiste qui avait triomphé dans l’Art nouveau et dans l’architecture expressionniste, Doesburg oppose la standardisation, que Gropius imposera au Bauhaus comme condition préalable du développement de la civilisation. À cette époque, De Stijl aura, en effet, une influence considérable sur le Bauhaus. Les développements internationaux de ce changement, et la mode universelle du fonctionnalisme qui en résultera, feront oublier pendant longtemps l’esprit lyrique des débuts de ce courant artistique1.

Le Corbusier est l’un des principaux représentants de cette tendance. Face à la machine, il ressent la même ivresse que certaines avant-gardes historiques tel le futurisme qui, avec Antonio Sant’Elia, avait transmis à l’architecture le goût pour le progrès. Dans Vers une architecture (1923), contenant la célèbre formule « la maison est une machine à habiter2 », il magnifie « l’esthétique de l’ingénieur3 » où « le goût prend des chemins sûrs4 » libérant l’homme de cette « sensation insupportable [...] d’informe, d’indigence, de désordre, d’arbitraire5».

C’est à Le Corbusier, puis à Adolf Loos - auteur du célèbre essai Ornement et crime (1908) - que Tzara fait appel, d’ailleurs, en août 1925, pour la construction d’une maison à Montmartre pour sa femme, la peintre suédoise Greta Knutson, et lui. Construite en 1926, cette architecture minimaliste « symbolise à merveille le refus de tout ornement cher à Loos, sa critique des beaux-arts et même de l’art architectural – et leur correspondance, au moins partielle, avec une certaine fureur iconoclaste dadaïste6. »

Le désaccord entre dadaïstes et surréalistes au sujet de l’architecture est emblématique de cette période de transition. Si Dada, à l’exception de Schwitters, accompagne l’avènement du modernisme architectural, les élaborations imaginaires des surréalistes posent un horizon qui apparaît comme sa contrepartie. C’est au sein de De Stijl que l’on retrouve, cependant, l’un des auteurs les plus remarquables d’une architecture que l’on pourrait définir comme surréaliste : Frederick Kiesler. Membre de De Stijl dans les années 1920, cette figure atypique du panorama architectural de l’époque conçoit le principal de son œuvre de 1922 à 1924. En 1924, en pleine affirmation de ce qu’il appelait « le cube-prison, panacée universelle7 », il invente des constructions molles en forme de coques ovoïdes rappelant aussi bien le corps féminin que l’œuf primordial. Il en va ainsi de sa mythique Endless House, la « maison sans fin » qui l’obsédera toute sa vie, en évoluant et en se transformant tel un être vivant. Il écrit :

Nos immeubles ne sont rien d’autre que des cercueils de pierre qui surgissent de terre. [...] Des murs, des murs, des murs. Nous ne voulons plus de murs, plus d’encastrement du corps et de l’esprit, de toute cette véritable civilisation qui encaserne, avec ou sans ornements, nous voulons : un système de tensions dans l’espace libre. [...] UNE ÉLASTICITÉ DE LA CONSTRUCTION ADAPTÉE A L’ÉLASTICITÉ DE LA VIE. Que l’homme vive sous une coupole ou un cube importe peu. Dans les deux cas, il étouffe8.

À la fonction Kiesler oppose l’architecture comme espace de respiration vital, rejoignant ainsi Louis Aragon qui, en 1920, attaquait déjà le fonctionnalisme évoquant une « maison en ciel et terre » dont l’extérieur serait léger comme un plumage et l’intérieur habité par des objets animés : « portes en lames de rasoir », « portes intérieures ne laissant passer que les cœurs purs », « chaises vivantes », « lits en oiseaux captifs », « tentures de caresses », « radiateurs répondant quand on les appelle9 », etc.

Au rejet de l’idéologie productiviste constructive des années 20, les surréalistes associent le recours à un imaginaire débridé, proposant une approche à la fois onirique et organique de l’architecture. Fascinés par la ruine et par les formes prémodernes, ils travaillent, par ailleurs, à établir une contre-tradition architecturale qui réhabilite l’ornement, faisant sortir de l’ombre des antécédents architecturaux bannis par la rhétorique fonctionnaliste. La découverte du Palais idéal du facteur Cheval et son annexion au surréalisme adviennent à cette époque, parallèlement à la réévaluation de l’Art Nouveau, longtemps rejeté par les fonctionnalistes comme un délire du décor.

Primitivisme caverneux

En 1922, lors d’un voyage à Barcelone, Breton découvre la Sagrada Familia de l’architecte catalan Antoni Gaudí, adressant tout de suite à Picasso une carte postale dans laquelle lui demande : « Connaissez-vous cette merveille10 ? » Plus tard, il écrira que cette cathédrale « ne [lui] déplait pas, s’[il] oublie que c’est une église11 ». Mais c’est Dalí qui inaugure une véritable réflexion théorique sur le Modern style. Dans le premier numéro du Surréalisme au service de la révolution, il écrit des lignes enthousiastes à propos de cette « bouleversante architecture12 » et de ses bâtiments qui « constituent à eux seuls de vraies réalisations de désirs solidifiés13 ». À cet éloge, succède celui de « De la beauté terrifiante et comestible de l’architecture Modern’ style », article publié en décembre 1933 dans Minotaure14, où l’artiste catalan célèbre cette architecture « délirante15 » comme « le phénomène le plus original et le plus extraordinaire de l’histoire de l’art16 ».

Le numéro 3-4 de Minotaure constitue la contribution surréaliste la plus importante relative à l’architecture. Il donne à penser l’architecture en recourant au mythe, au sacré, à l’irrationnel, au spontané, des thèmes chers au surréalisme et qui reflètent la crise du rationalisme des années 30. Cette dernière s’inscrit dans le contexte de crise économique et politique et de la montée des extrémismes, des totalitarismes, des guerres et des tensions internationales. Toutes les contributions de ce numéro s’opposent au géométrisme du mouvement architectural moderne, à son agressivité autopunitive, à son esthétique castratrice et dictatoriale, et prônent au contraire l’expression des désirs et la libération de l’inconscient. Dans « Du mur des cavernes au mur d’usine »17 , Brassaï propose sa première réflexion sur les graffitis qu’il photographie et les compare à l’art rupestre18. « [S]ous la transparence cristalline de la spontanéité » de ces signes, il décèle « une fonction vivante, aussi impérieuse, aussi irraisonnée que la respiration ou le sommeil19 ».

Fig. 1

Minotaure, n° 3-4, p. 7. Illustration du texte de Brassaï, « Du mur des cavernes au mur d’usine ».

Dans « D’un certain automatisme du goût »20, illustré de photographies de Man Ray, Tristan Tzara ‒ qui a désormais rejoint le surréalisme ‒ oppose à la rigidité de l’architecture moderne et de sa propre habitation le rêve d’une architecture intra-utérine, ayant des affinités évidentes avec la Endless House de Kiesler. Quant à André Breton, il confronte dans « Le message automatique »21 les « admirables spécimens de l’art Modern’ style 22 » aux productions médianimiques, dévoilant ainsi les affinités qui relient, selon son point de vue, les deux arts : « Qu’est-ce, suis-je tenté de demander, que le Modern’ Style sinon une tentative de généralisation et d’adaptation à l’art immobilier et mobilier du dessin, de la peinture et de la sculpture médianimiques23 ? » Ainsi, par un jeu d’analogies formelles et conceptuelles, l’architecture imaginée par les surréalistes est reliée, d’une part, à La Maison de Mozart dans Jupiter de Victorien Sardou – eau-forte réalisée aux environs de 1858 et considérée comme la première gravure automatique – et, d’autre part, au Palais idéal du facteur Cheval24.

Fig. 2

Minotaure n° 3-4, p. 65. Page finale de l’article d’André Breton, « Le message automatique ».

Au-delà de la pluralité des regards, le numéro 3-4 de Minotaure révèle un modèle architectural propre au surréalisme, relevant de cette forme de primitivisme architectural que Laurent Baridon appelle « primitivisme caverneux » 25. Donnant une place centrale au motif de la caverne, cette tendance sera fondamentale pour la réception de l’œuvre de Cheval26, dont la réalisation est assimilée par Breton à l’influence « [d]es aspects de plancher de grotte, de vestiges de fontaines pétrifiées de cette région de la Drôme où, durant trente-six ans, il effectua à pied sa tournée27 ».

Figure. 3 et 4

Perspective en miroir sur l’entrée du Temple indu et celle du Temple égyptien, Palais idéal de Ferdinand Cheval, façade est. Hauterives, Drôme.

Photographies de Clovis Prévost, 1965

Aux yeux des surréalistes, le Palais idéal représente l’exemple parfait d’un espace inouï, inhabitable pratiquement, mais habitable poétiquement. Il incarne les conceptions surréalistes du « poème-objet » et des « objets à fonctionnement symbolique » ou « objets oniriques ». Il est une image flagrante de l’« irrationalité concrète » évoquée par Breton qui, contre la rigidité des normes cachées derrière les exigences de l’utile, étend à tous les individus la prérogative de la poésie.

L’œuvre de Cheval marque ainsi l’imaginaire d’artistes et écrivains actifs à compter des années d’après-guerre. Etienne-Martin, originaire de Loriol, dans la Drôme (à une soixantaine de kilomètres de Hauterives), visite le Palais idéal en 194528, ce qui laisse supposer qu’il devait le connaître dès avant par des reproductions. Il admirait l’indépendance d’esprit du facteur, qu’il cite dans l’un de ses propos sur la sculpture : « Au xixe siècle, la sculpture (ainsi l’ai-je d’abord connue sur la place d’une petite ville en mon pays), c’était le général à cheval ; au xxe siècle, c’est pour nous le Palais idéal29. »

L’attitude « à la fois synthétique et soustractive30 » d’Etienne-Martin est, certes, bien différente de l’ambition encyclopédique et illustrative de Cheval. La démarche des deux auteurs s’apparente cependant pour le fait de pouvoir être interprétée en termes de primitivisme. Si Cheval condense dans un objet-lieu tout son exotisme et son ambition de syncrétisme, Etienne-Martin cherche à retrouver, par ses Demeures, le lieu primordial.

In girum imus nocte

Durant la guerre, à Dieulefit, Étienne-Martin rencontre Henri-Pierre Roché, réalisateur et collectionneur d’art qui fera partie des premiers membres de la Compagnie de l’Art Brut. Celui-ci le soutient à son retour à Paris, en lui faisant rencontrer, en 1947, Brancusi, Henri Michaux et Jean Dubuffet, qui ouvre, cette même année, un espace d’exposition pour les œuvres de sa collection dans les sous-sols de la galerie René Drouin à Paris : le Foyer de l’Art Brut.

En 1947, Dubuffet débute également sa collaboration avec Robert Giraud, son « secrétaire artibrutiste31 ». Passionné de création errante et insolite, d’hommes-orchestres, de tatouages et d’argot, Giraud connaît « tous les clochards de la place Maubert, tous les poivrots de Mouffetard, tous les habitants du quai de la Seine, toute la pègre de Paris32 ». Grand buveur de vin, il fréquente Fraysse, rue de Seine, le bistrot des ouvriers et des artisans du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Cette même année 1947, Giraud rencontre Robert Doisneau, qui sillonnait à l’époque la rive gauche et ses cafés et fréquentait l’univers mondain des mannequins de Vogue. Avec Giraud, Doisneau découvre le peuple de la nuit. Errant dans les coins sombres de la ville, les deux découvrent les bas-fonds de Paris, ses clochards, ses marginaux, « poètes de cafés ouverts après minuit33 ». Giraud révèle à Doisneau le négatif de la cité : « C’est au moment où j’avais pris la résolution de ne faire que des gens pris dans le quotidien, tout à fait moyens, sans pittoresque, que je tombe sur Giraud qui m’a emmené voir des gens tatoués des pieds jusqu’à la tête, un type qui élevait les fourmis dans une cave pour recueillir des œufs pour nourrir des faisans, enfin des trucs invraisemblables34 ! », affirme Doisneau. L’œil du photographe et la plume du journaliste fixeront les dernières images d’une civilisation en train de disparaître.

En 1949, Doisneau publie La Banlieue de Paris, où il présente une sélection des milliers de photographies prises entre 1947 et 1949 dans un espace compris entre la tour Eiffel et le Sacré-Cœur, zone prolétaire de la banlieue de Paris35. Les murs griffés par les gosses de Villejuif, un jardin décoré de coquillages et un autre peuplé de nains et d’animaux sculptés défini « Robinsonnade à la porte de Bagnolet », y trouvent leur place. Accompagné d’un texte de Blaise Cendrars, cet ouvrage donne au photographe un nouveau statut.

Fig. 5

Le mur de coquilles, Romainville, 1945.

Photographie de Robert Doisneau

Fig. 6

Les lutins du jardin de Corbeil-Essonnes, 1945.

Photographie de Robert Doisneau

Entretemps, Giraud recommence à écrire dans la presse. Il le fera souvent en tandem avec le photographe, ne traitant que des sujets en marge : bistrots, prostituées, tatoués, gitans, clochards et personnages marginaux.

1950 est une année importante pour les deux artistes. Ils commencent à préparer leur livre sur les tatoués, mais surtout ils publient, dans le quotidien Paris Presse, un reportage au long cours, « Étoiles noires de Paris », ce qui donne à leur collaboration son premier coup d’éclat. C’est une série de onze articles consacrés à des « maniaques, utopistes, visionnaires des places publiques, de rues et de bistrots36 » du Paris de l’époque.

Poursuivant le travail de prospection débuté par Champfleury, Baudelaire, Rimbaud ou encore Huysmans, Giraud et Doisneau posent leur regard sur les altérités multiples de l’espace urbain contemporain, auxquelles ils ouvrent les portes des mondes de l’art. Parmi ces célébrités de la rue, on compte Maurice Duval, « peintre clochard37 » du Pont-des-Arts qui montre à Doisneau sa toile peinte « avant d’aller la laver dans la Seine » ; Jean Savary, « le dernier bohème38 », habitant dans une chambre de 1 mètre 60 sur 1 mètre 40 ; Hérault, qui avait « creusé la tombe de la poupée inconnue39 » dans son atelier de Montparnasse ; Pierre Dessau, qui circulait chaque soir dans les rues de Saint-Germain-des-Prés « juché sur un grand “Bi” et traînant des ballons40 » ; ou encore M. Nollan, portier dans une boîte de Montparnasse, qui « s’habille en amiral et collectionne tout ce qui brille41 ». Les photographies de Doisneau offrent une étonnante galerie de portraits d’artistes. Il les présente dans leur espace de vie, sans anecdote ni pittoresque, en immortalisant leur fierté d’être enfin reconnus.

Fig. 7

Maurice Duval, peintre chiffonnier, 5 rue Visconti, 1948.

Photographie de Robert Doisneau

Fig. 8 et 9

Jean Savary, 1949.

Photographies de Robert Doisneau

« Ont-ils du talent ?, demande Giraud. Qui sait, répond-il. Du moins ont-ils un grand élan de sincérité42. » Plus que la qualité esthétique des œuvres de ces auteurs, c’est en effet leur manière d’être au monde qui permet de les penser tous comme les poètes obscurs de la cité contemporaine. Parmi ceux-ci, Giraud classe Frédéric Séron (1878-1959), « le bon Dieu du paradis des animaux43 », premier « habitant-paysagiste »44 remarqué et étudié par les surréalistes après Cheval. D’un point de vue formel, l’œuvre environnementale de cet auteur est très différente de l’archisculpture du facteur d’Hauterives : il s’agit, en effet, d’un jardin de sculptures.

Fig. 10

Frédéric Séron à Pressoir Prompt, 1949.

Photographie de Robert Doisneau

Cependant, il exprime le même goût de l’exotique et de l’accumulation, il est dans la même démarche quotidienne et il fait également recours à des fragments de la réalité.

Situé dans le hameau de Pressoir-Promps, dans l’Essonne, ce jardin de banlieue s’entrevoyait en contre-bas de la route de Fontainebleau, comme le raconte Giraud. Berger, puis boulanger, Séron avait d’abord bâti sa maison puis dessiné son jardin, en plantant des arbres et des fleurs. Ensuite, il l’avait orné, en sculptant des sujets à l’armature en fer recouverte de ciment.

Fig. 11

Le jardin de sculptures de Frédéric Séron (Corbeil-Essonnes, Essonne) en 1983.

Photographie de Francis David @frenchfolkartenvironments

Son jardin s’était ainsi peuplé d’êtres « vivants » : des plantes, des animaux petits (une tortue, des pigeons, un lapin, un coq, un chat, un chien, un mouton) et grands (des cygnes, une girafe, un cerf, des tigres et une lionne), un ange de la paix, une patineuse tenant des boules de neige, un clown niché dans un arbre, une sirène tenant un flambeau. Ces « habitants muets et impassibles qui vous regardent sans jamais en avoir l’air45 » auraient impressionné Jean Cocteau, qui « lui en aurait commandé deux pour son jardin de Milly46 ». On ne sait pas si Séron satisfit la requête de l’écrivain. Ce que l’on sait, c’est qu’à l’origine ses sculptures n’étaient pas réalisées pour la vente, mais créées pour qualifier son espace de vie. Elles représentaient la faune d’un univers dont il était le centre créateur et ordonnateur : « Je suis arrivé à réaliser l’entente entre tous les animaux. Ils sont tous ensemble et ne se gênent pas [...]. D’ailleurs j’y mets bon ordre47. » À Giraud, il confie ne guère quitter ses « créatures » et ne sentir aucune fatigue lors du travail : « Le moment le plus pénible à passer c’est lorsque je mets les yeux à mes bêtes. Mon esprit est occupé par cette opération délicate, et tout à coup les yeux deviennent tellement fascinants que ma statue me fait peur48. » Ces sculptures sont investies d’une valeur symbolique : Séron les perçoit tels des êtres animés.

Fig. 12

Le jardin de sculptures de Frédéric Séron (Corbeil-Essonnes, Essonne) en 1983.

Photographie de Francis David @frenchfolkartenvironments

Avant que le mortier ne sèche, il glisse dans leur corps un cylindre de métal, avec l’espoir qu’on le retrouve quand la créature aura disparu. À Pierre Dumayet, qui l’interviewe en 195449, il confesse ce désir et révèle leur contenu fait de coupures des journaux du jour (ce qu’il appelle « l’état civil » de l’œuvre), de ses propres photos et d’autres extraits de journal figurant des personnages importants de son époque. « Nous sommes tous enfermés comme des camarades dans son estomac50 », dit-il en parlant de la sculpture de la Sirène.

Bâtisseurs chimériques

L’intérêt pour ces sites devient, dans les années 50, de plus en plus vif. À l’intérieur du grand corpus des créateurs marginaux, se constitue ainsi, petit à petit, un nouveau sous-ensemble, composé d’habitats décorés et d’habitants-poètes. Les images que Doisneau rassemblait depuis les années 40 commencent à circuler dans des revues spécialisées, souvent accompagnées des interprétations poétiques de Giraud. Déplacés par l’image, ces environnements quittent leur emplacement réel pour prendre place dans un livre, dans le studio d’un amateur, dans un espace d’exposition, dans une collection. Le consensus produit par ces reproductions photographiques modifie leur statut : ils seront qualifiés d’œuvres, leurs auteurs de « bâtisseurs chimériques » ou d’« inspirés ». Dans son article sur Raymond Isidore, paru dans Bizarre en 1956, Giraud écrit :

Bâtisseurs chimériques, pourquoi pas ? Comment classer ces étranges architectes qui façonnent leur rêve de leurs propres mains pendant de longues années ? [...] “Habités par l’esprit”, loin des contingences actuelles, ils œuvrent en silence, pour eux seuls, à l’accomplissement d’une mystérieuse mission dont ils demeurent dépositaires. Ils sont ainsi quelques-uns perdus à travers les provinces de France, isolés les uns des autres, ne se connaissant pas, à vivre parfaitement éveillé leur rêve familier. Le hasard parfois dirige sur eux son projecteur, l’espace d’un éclair de magnésium51.

De 1956 à 1960, le photographe Gilles Ehrmann, proche des surréalistes, conçoit un recueil d’images et récits au sujet de ces constructeurs. Lors de ses prospections, il s’accompagnera souvent de ses amis poètes : il visite le Palais idéal avec Ghérasim Luca, la maison de Raymond Isidore avec Breton52. Il combine ainsi des rendez-vous, réels ou fictifs, entre poètes : ceux de la parole écrite et ceux de l’espace bâti. L’objectif était de créer une sorte d’osmose entre des mondes considérés comme parallèles et de solliciter, chez ses amis surréalistes, les textes qui auraient par la suite accompagné, dans le livre qu’il avait projeté de faire, ses photographies. Publié en 1962, Les inspirés et leurs demeures53 représente le premier ouvrage conséquent sur le sujet (Prix Nadar 1963). Il est constitué de textes inédits de Benjamin Péret, Gherasim Luca et Claude Tarnaud, et préfacé par André Breton. Ce dernier évoque le geste visionnaire de ces « quelques isolés, somme toute un très petit nombre à l’époque moderne, gens qui, pour une raison ou une autre, n’ont jamais franchi le seuil de la communauté précédente et qui, pourtant, se sont trouvés aux prises avec l’irrépressible besoin de donner corps à telle organisation de fantasmes qui les habitait54. »

Qui sont donc ces inspirés qui ont été capables de garder, sous leur oreiller, « le plan des Merveilles du monde55 » ? En quoi consiste la particularité de leurs demeures ? Ce qui rend attrayantes ces habitations est, d’une part, un effet d’agencement formel émanant de leur animation ornementale et, d’autre part, leur capacité à révéler des univers intimes, des mythologies personnelles. Ces lieux sont perçus par le photographe comme une émanation de leurs créateurs, qu’il immortalise toujours au milieu de leur travail. Hyppolite Massé, « passeur » pendant l’été, « plombier-couvreur-chauffage » le reste de l’année, est photographié en salopette et casquette gavroche, perdu dans ses pensées, le regard tourné vers l’intérieur. De sa maison, en bord de mer aux Sables d’Olonne, on aperçoit la façade, ornée d’une sirène en relief et d’une composition délicate de coquillages. Joseph Marmin, maraîcher au village des Essarts, en Vendée, est représenté au milieu du royaume animal qu’il avait sculpté dans les arbrisseaux de son jardin, bourgeonnant et se métamorphosant au rythme des saisons : « un monde ambigu où le végétal et l’animal se superposent, [...] monde enraciné de chevaux et de cavaliers, de hérons et de cigognes56 ». Ainsi, ces images restituent l’aspect fantomatique de certains hauts lieux de l’imaginaire, comme le Bois sacré de Bomarzo ou la Villa Palagonia de Bagheria, en Sicile, auxquels les créations de ces « inspirés » sont comparées.

Fig. 13

Villa Palagonia, 1715-1737. Bagheria, Sicile.

Photographie de l’auteure, 2013

1962 est également une date clé pour un autre photographe qui aura un rôle capital dans la reconnaissance de ces sites : Clovis Prévost. Il découvre cette même année à Barcelone les architectures de Gaudí et, séduit par la puissance de ces formes sculpturales, il choisit d’explorer, par la photographie, le langage formel de l’architecte catalan. Avec son Leica, il s’immerge dans son architecture ondulée et vibrante. Au fil de son séjour à Barcelone, il accumule des images remarquées en 1967 par Salvador Dalí, qui lui propose de collaborer. Après deux ans de recherches documentaires et iconographiques, ils publieront en 1969 La Vision artistique et religieuse de Gaudí57. C’est à cette même époque que Prévost découvre l’œuvre de Cheval58 : « Le Palais était sur la route de Barcelone59 », confie-t-il à Jean-Christian Fleury. L’architecte catalan et le sculpteur d’Hauterives deviendront alors les figures tutélaires d’une œuvre où ne cesseront de se côtoyer les portraits d’artistes professionnels et ceux de créateurs autodidactes « qui prouvent au quotidien que la pulsion créatrice n’est pas le privilège exclusif des artistes labellisés60 ». Pour Prévost, ces deux catégories ne sont pas distinctes, les artistes qui les composent étant tous réunis par la même urgence, le même instinct créateur. Dans le domaine artistique qu’il aime qualifier de « singulier », le photographe choisit de se pencher sur ceux qu’avec Claude Lenfant Prévost, sa compagne de vie et de travail, il nomme « les bâtisseurs de l’imaginaire »61 : des auteurs se situant inconsciemment ou délibérément hors du champ normatif d’une culture officielle pour mettre en espace leur pensée.

Une internationale informelle de l’imaginaire

Dans les années 60, non seulement des photographes, mais également des artistes plasticiens se laissent inspirer par la liberté et l’insolence de ces productions.

C’est le cas de Asger Jorn, qui entre 1957 et 1972, transforme son habitation d’Albisola en « un des paysages les plus compliqués que l’on puisse parcourir dans une fraction d’hectare62 ».

Fig. 14

Asger Jorn, Le Jardin d’Albisola, 1957-1972. Détail de la façade. Albisola Marina, Savone, Ligurie.

Photographie de Gabriele Mina, 2008

Il s’inspire sans doute du Palais idéal qui indique, pour lui, « l’une des potentialités architecturales que le désir, une fois libéré, exerce sur les dilettantes63 ».

Ainsi, Niki de Saint Phalle s’inspire de Gaudí, mais aussi de Cheval et des Watt’s Towers de Sam Rodia64, pour la réalisations de ses sculptures habitables65. Ces créateurs représentent pour elle « la beauté de l’homme, seul dans sa folie, sans aucun intermédiaire, sans musées, sans galeries66. »

L’architecte Jean Luc Johannet67 (Blois, 1951) éprouve, quant à lui, « une admiration sans réserve pour l’œuvre de F. Cheval et d’A. Gaudí68 », qu’il découvre en dépit de ses études : « mes professeurs évitaient de me parler de ces génies sans doute pour mieux masquer leur médiocrité pédagogique et leur absence de création. C’était même un sujet tabou69. » Il s’écarte ainsi du fonctionnalisme pour se consacrer à la conception d’architectures et de jardins utopiques dont le Parc de Venus et ses Dragons.

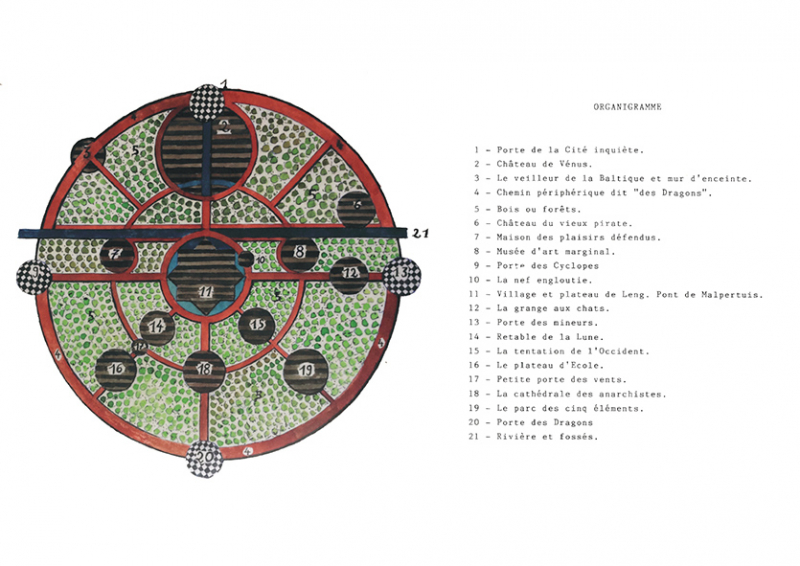

Fig. 15

Jean-Luc Johannet, Organigramme du Parc de Vénus et ses Dragons, vers 1980.

Archives de l’artiste

Occupé en grande partie par des bois et traversé par une rivière, ce « parc surréaliste70 » à la forme circulaire est « peuplé de constructions à usage onirique et ludique71 » : des gigantesques automates, des chars festifs zoomorphes, des ponts et des châteaux flamboyants et des habitations-poèmes.

Fig. 16

Jean Luc Johannet, Le Château de Vénus, sans date, crayon et lavis sur papier, 248 x 153 cm.

Dans le lit de la rivière, il héberge d’ailleurs un musée aquatique dédié à l’art brut, cet art que l’artiste conçoit comme « une géographie mondiale, une internationale informelle de l’imaginaire, de la spontanéité plastique ; ceci dans l’espace, mais aussi dans le temps72. »

Les projets évoqués actualisent les réflexions des surréalistes au sujet non seulement de l’architecture, mais aussi de la synthèse des arts, de l’art des marges, de la création indisciplinée. Ils témoignent que l’héritage surréaliste ne s’épuise pas au moment où le groupe disparaît. Au contraire, l’appel surréaliste à une architecture bouleversante reste, aujourd’hui encore, un outil pour penser l’architecture73.