Introduction – L’inconscient collectif selon Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung conçoit un inconscient possédant deux niveaux, un niveau personnel, et un autre niveau plus profond ou fondamental, qu’il qualifie de supraindividuel ou de collectif. Si l’inconscient personnel dérive en partie du conscient, par un processus de refoulement comme le théorise Freud, l’inconscient collectif selon Jung est une couche antérieure à la sphère du moi. Autrement dit, ses contenus, les archétypes, et sa dynamique ne dépendent pas du sujet, mais lui préexistent. En prenant formes et couleurs, les archétypes apparaissent au sujet, sous forme d’images archétypiques, soit dans le monde intérieur, dans les rêves notamment, soit dans le monde extérieur en mettant le corps en mouvement : il y a alors une remontée, de l’inconscient au conscient, de l’archétype à travers le corps qui l’exprime par le dessin ou encore par la danse.

Parmi les images archétypiques, Jung distingue les mandalas, figures de l’archétype d’ordre qui organise selon lui la totalité de la psyché autour d’un centre, le Soi. Sa découverte de la phénoménologie de l’archétype d’ordre comporte plusieurs étapes que nous nous proposons de retracer. Comme nous allons le voir, sa pratique du mandala, à partir de 1918, lui permet d’élaborer certains concepts fondamentaux de sa psychologie, dont le Soi et l’individuation, et de faire la relation entre sa psychologie, l’Imagination active et la symbolique de l’alchimie. Dans Psychologie et alchimie, il décrit le processus de formation spontanée des mandalas à partir d’une série de 400 rêves de Wolfgang Pauli, l’un des pères de la physique quantique, qu’il met en rapport avec la symbolique des alchimistes. Il reprend notamment la distinction qu’ils font entre l’imagination vraie et la fantaisie, pour décrire de quelle manière les mandalas se forment d’eux-mêmes et s’imposent aux sujets qu’ils traversent.

Après avoir présenté, dans une première partie, les étapes de découvertes du mandala par Jung, nous nous attacherons à décrire, dans une deuxième partie, l’extériorisation du mandala à travers le corps, la reconfiguration de l’espace qui la manifeste, afin de proposer une réponse à la question que se posait Jung : « Que se passe-t-il à l’intérieur d’un mandala ? ».

La conception du mandala selon C. G. Jung

« Je savais que j’avais atteint, avec la notion de mandala comme expression du Soi, la découverte ultime à laquelle il me serait donné de parvenir1. » Carl Gustav Jung

Imagination active et pratique du mandala

L’une des particularités du travail de recherche de Jung est de s’être pris lui-même comme sujet d’étude afin d’expérimenter l’autonomie de l’inconscient. Pendant l’hiver 1913, il explore son inconscient en mettant en place une pratique qu’il nommera « imagination active ». Elle consiste à laisser surgir les contenus inconscients et à les personnifier pour engager avec eux un dialogue. Il qualifie lui-même cette méthode de « dangereuse ». Elle repose, en effet, sur une dissociation : le sujet devient observateur de ce qui se passe à l’intérieur de lui ; il se met à distance de lui-même pour pouvoir observer ce qui sourde en lui et qui n’est pas de lui. Jung décrit ses images et note ses colloques intérieurs dans des « carnets noirs », qu’il reprendra plus tard pour les commenter et les illustrer. Cet ensemble sera publié sous le titre de Livre rouge, en 2009. « Ces années dont je vous ai parlé pendant lesquelles j’étais tellement occupé par les images intérieures ont été l’époque la plus importante de ma vie. Tout le reste en découle. C’est alors que tout a commencé. […] ma vie entière a consisté à élaborer ce qui avait alors jailli de l’inconscient, comme un flot énigmatique qui me submergeait et menaçait de me briser2. » Comme on le comprend, sa méthode d’imagination active repose sur la spontanéité et l’autonomie dont est capable l’inconscient.

Ce travail d’introspection le conduit à tracer une première figure du type mandala en 1916. Mais c’est à partir de 1918, qu’il inaugure ce qu’on peut appeler une pratique du mandala. Chaque matin, il dessine « un petit dessin en forme de rond » qui reflète sa « situation intérieure ». Ce croquis lui permet de se rapporter à lui-même de manière indirecte, comme du dehors, mais aussi de manière plus profonde qu’il ne pouvait le faire jusqu’alors. « Mes dessins de mandalas étaient des cryptogrammes sur l’état de mon Soi, qui m’étaient livrés journellement. Je voyais comment mon Soi, c’est-à-dire la totalité de moi-même, était à l’œuvre3. » Il crée ainsi un objet qui rompt le strict partage entre monde intérieur et monde extérieur. « En m’appuyant sur ces images, je pouvais observer, jour après jour, les transformations psychiques qui s’opéraient en moi4. » Il faut noter que Jung parle non seulement d’observation de soi, mais aussi de transformation. En effet, le petit dessin évolue chaque jour : le retour qu’il fait sur lui-même par le biais de la contemplation, de la prise en considération du dessin, modifie son état psychique, son état intérieur, de sorte que le dessin qui se produit spontanément le jour suivant a lui aussi évolué. Une relation circulaire s’installe ainsi entre le sujet et l’objet, de telle manière que le mandala dessiné n’est pas seulement expressif, il est aussi agissant – relation à l’objet qui caractérise le mandala comme support à la méditation dans la tradition bouddhique5. À ce stade, Jung doute de l’authenticité de sa pratique : il se demande si ce processus n’est pas seulement le fruit de son imaginaire. « La question de savoir si les phantasmes créés étaient réellement naturels et spontanés ou s’ils n’étaient pas, en fin de compte, un produit fabriqué par moi arbitrairement6. » Le doute de Jung fait partie intégrante de la méthode : il doit permettre de discriminer ce qui est de soi et ce qui ne l’est pas, ce qui cède à la volonté et ce qui ne lui cède pas. Cet état de nécessité intérieure, qui caractérise aussi bien sa première confrontation avec l’inconscient en 1913 que sa pratique journalière du mandala de 1916 à 1918, le tient au bord du monde, en le rendant incapable d’y agir pleinement :

Je voulais continuer des recherches scientifiques sur les mythes, comme celles dont j’avais commencé l’élaboration dans les Métamorphoses de la libido ; tel était mon but. Mais il ne put en être question davantage. Je fus obligé de vivre moi-même le processus de l’inconscient. Il me fallut d’abord me laisser emporter par ce courant, sans que je pusse savoir où il conduirait7.

La découverte du centre, du Soi et du processus d’individuation

Cette pratique quotidienne du mandala lui permet progressivement d’entrevoir une nouvelle dimension à l’inconscient : au fur et à mesure de ses croquis, se forme simultanément en lui l’idée qu’il existe un autre centre dans la psyché que le moi, un centre plus fondamental, qu’il nommera le Soi.

Ce n’est que lorsque je commençais à peindre les mandalas que je vis que tout chemin qu’il me fallait aller et chaque pas qu’il me fallait accomplir, que tout convergeait vers un certain point, celui du milieu. Je compris plus clairement que le mandala exprime le centre. […] Il est le sente qui mène vers le milieu, vers l’individuation8.

L’idée émerge à la suite du geste : c’est donc tout d’abord, à travers le mandala comme pratique gestuelle que Jung en vient à découvrir le Soi, comme centre, attrait impérieux de dynamique circulaire. La phénoménologie du Soi est, tout d’abord, la circumambulation : mouvement qui exprime à la fois l’attraction vers un but à atteindre, mais aussi un but inaccessible. Le centre attire et tient à distance. Les caractéristiques que Jung donnera au Soi, comme centre total de la psyché, du conscient et de l’inconscient, tout à la fois attractif et inaccessible, insaisissable en lui-même, lui apparaissent donc à l’occasion de sa pratique du mandala.

Ses dessins évoluent peu à peu, en se complexifiant : ils se développent, par symétrie, vers une forme quadrangulaire. Le modèle de base est celui d’un cercle avec son centre qui s’enchâsse dans un carré, divisé en quatre parties, avec des motifs s’opposant et se complétant pour former une totalité. Par ailleurs, il observe que certains de ses patients font également des dessins structurés de façon identique, sans être capables d’en comprendre eux-mêmes ni l’origine ni le sens. « J’ai également rencontré des dessins en forme de mandala chez des malades mentaux, et cela chez des gens qui n’ont sûrement pas la moindre idée de telles connexions9. »

Le mandala et l’alchimie orientale

L’année 1928 est une étape charnière dans l’œuvre de Jung, et particulièrement dans sa conception du mandala comme phénoménologie du Soi. Il prend connaissance du Traité de la Fleur d’Or que lui offre Richard Wilhem, dont l’auteur, Lu Tsou, est un alchimiste chinois du viiie siècle. La veille de recevoir le traité en question, Jung dessine un mandala complexe, sous la forme d’un château en or d’« allure chinoise » : le mandala prend la forme d’une cité fortifiée, avec un fossé qui entoure un château central aux toits d’or. Il s’étonne lui-même de « l’allure chinoise » de son dessin, mais en recevant le traité de Lu Tsou, le lendemain, elle lui semble prendre sens : son dessin lui apparaît être une sorte d’intuition anticipant la lecture du traité – ce qu’il appellera plus tard, une « synchronicité ». « En souvenir de cette coïncidence, de cette « synchronicité », j’écrivis alors sous le mandala : “1928. Alors que j’étais en train de peindre l’image qui montre le château fort en or, Richard Wilhelm m’envoyait de Francfort le texte chinois vieux d’un millénaire qui traite du château jaune, le germe du corps immortel.”10 » En effet, dans son traité, Lu Tsou décrit un château d’or, comme symbole du lieu originel du vide où doit parvenir l’adepte au terme de son ascèse. L’alchimiste chinois qualifie son ascèse de « rétrograde » : elle consiste à « regarder en arrière11 », c’est‑à‑dire à se retourner vers le centre originel, l’Un, centre vide à la fois individuel et universel, afin d’unifier ses deux âmes, l’âme corporelle [魄, pô] et l’âme spirituelle [魂, houen], et recouvrer ainsi sa totalité. Selon Lu Tsou, ce mouvement d’immersion vers l’intérieur s’accompagne d’une remontée de figures contenues jusqu’alors dans l’« âme spirituelle » au sein du visible, du monde phénoménal. Ces « images magiques » constituent selon lui des jalons, des « signes de confirmations12 », sur le chemin de l’Éveil, mais non seulement, elles sont également agissantes en contribuant à transformer l’adepte et à métamorphoser son monde. Lu Tsu décrit ainsi sa pratique comme un cheminement circulaire autour du centre et comme un art du non-faire, du laisser advenir. Jung fait immédiatement le parallèle entre l’ascèse de Lu Tsou et sa propre méthode d’introspection et d’unification à travers le mandala. Il est frappé par la concordance des explications de Lu Tsou sur la dynamique centripète de l’esprit, avec ses propres observations. « Je dévorais aussitôt le manuscrit car ce texte m'apportait une confirmation insoupçonnée en ce qui concerne le mandala et la déambulation autour du centre. Ce fut le premier événement qui vint percer ma solitude. Je sentais là une parenté à laquelle je pouvais me rattacher13. » « Ma réflexion et mes recherches atteignirent alors le point central de ma psychologie, je veux dire l’idée du Soi. »

Jung rédige alors un commentaire du Traité de la Fleur d’Or dans lequel il s’attache à montrer la similitude entre sa psychologie et l’art spirituel de son auteur. Elle lui permet de renforcer sa théorie d’un inconscient collectif, c’est-à-dire de l’existence d’une couche de l’inconscient dont le contenu est indépendant du sujet, d’un soubassement universel formé d’images originelles. C’est pourquoi il insiste dans son commentaire sur le fait que ses patients, qui dessinaient des figures semblables aux mandalas, ne connaissaient pas les pratiques orientales.

Lorsque mes patients produisent de telles images, il est évident que cela ne provient pas de suggestions, car elles furent créées bien avant que j’aie connu leur signification ou leur relation avec les pratiques de l’Orient qui m’étaient alors totalement étrangères14.

Il souligne que cette correspondance entre les pratiques orientales du mandala et l’art spontané de ses patients se montre non seulement dans les images oniriques et les dessins, mais aussi dans le déploiement du geste lui-même, lors de danses extatiques.

J'ai observé chez mes patients, écrit Jung, des femmes qui ne dessinaient pas les mandalas, mais les dansaient. L'Inde possède un terme pour cela : mandala nritya, danse du mandala. Les figures de la danse traduisent le même sens que les dessins. Les patients eux-mêmes ne peuvent pas dire grand-chose de la signification des symboles en forme de mandala qu'ils produisent15.

La formation du mandala et les étapes de l’individuation chez Wolfgang Pauli

Comme nous l’avons vu, à travers sa pratique quotidienne de 1918 à 1920, Jung conçoit le mandala comme un objet médiateur entre soi et soi-même, et comme un objet en métamorphose qui doit se comprendre à partir de la série à laquelle il appartient. Il expose cette dynamique du mandala, comme reflet du processus d’individuation, dans Psychologie et alchimie, en 1935. À cette fin, il utilise une série de quatre cents rêves16 du physicien Wolfgang Pauli, qu’il suit en thérapie depuis 1932, dans lesquels apparait une série de mandalas, ou plus exactement apparait progressivement un mandala. Il compare la symbolique des rêves du physicien avec celle de l’Imagination vraie17 des alchimistes.

Quand il consulte Jung pour des problèmes personnels liés à des difficultés de relation avec l’autre sexe et d’addiction à l’alcool, Pauli, âgé de 32 ans, est déjà un physicien de grande renommée18, l’un des théoriciens de la physique quantique. Jung préserve l’anonymat de son patient19 dans Psychologie et alchimie, il le présente toutefois comme « un jeune homme de formation scientifique », soulignant dans une note « que sa formation n’est ni historique, ni philologique, ni archéologique, ni ethnologique. Toutes les références à des matériaux relevant de ces disciplines sont inconscientes au rêveur20. » Cette double remarque est importante. D’une part, en soulignant la formation scientifique du sujet, il insiste sur la rigueur du travail d’observation et de discrimination nécessaire pour traiter le matériau onirique : il s’agit là encore de distinguer ce qui est de l’ordre de l’arbitraire, du subjectif, de ce qui est de l’ordre du nécessaire et de l’objectif. D’autre part, il insiste sur le caractère spontané ou naturel du matériau onirique de son patient qui ne peut être mis sur le compte d’une remémoration de choses apprises, ou rencontrées antérieurement. Pour la même raison, Jung prévient que pendant les premiers mois de son analyse, lors desquels le matériel onirique a été recueilli, il a pris la précaution de ne pas s’occuper lui-même du jeune scientifique, en le confiant à l’une de ses élèves, fraichement diplômée. « J’ai renoncé à observer personnellement ce cas, et confié cette tâche à une débutante qui n’était pas encore handicapée par mon savoir – tout cela pour ne pas troubler le processus21. » Ce qui lui permettra de présenter les résultats tirés du cas Pauli comme étant « des auto-observations non frelatées, consciencieuses et exactes, d’un homme à l’intellect imperturbable22. » Il explique ainsi que les images de mandala de cette série se sont formées par deux voies : d’une part, elles sont spontanées, elles se forment d’elles-mêmes, se donnent entièrement constituées au rêveur ; d’autre part, elles sont le fruit d’une observation attentive et discriminante du sujet, travail rigoureux.

La figure du mandala apparaît dès les rêves initiaux de la série, sous la forme élémentaire du cercle et de sa dynamique, puis se complexifie progressivement. Donnons quatre moments de ce développement à titre d’exemples. Dans le rêve 5, il apparaît sous la forme d’un serpent entourant le rêveur qui se situe alors au centre du cercle. Jung met ce rêve initial en rapport avec un rêve plus tardif, dans lequel Pauli se voit poursuivi par une « femme inconnue » dans un mouvement circulaire. Le sujet n’est plus alors lui-même le centre, il se situe désormais à la périphérie d’un autre centre. Dans un rêve ultérieur, on lui demande avec d’autres personnes de viser une même cible, représentée par un cercle avec son point central. C’est une nouvelle étape : le centre devient un centre collectif. « La tâche assignée ici, explicite Jung, est manifestement la détermination du centre, du point exact ; ce dernier est le centre du cercle. […] Le rêve décrit donc une activité dont le but est de construire ou de déterminer un centre objectif – un centre extérieur au sujet23 24. », ce qui correspond à la nature du Soi. La série se termine par l’apparition d’un mandala très complexe, l’« horloge du monde », comportant trois temporalités, que Pauli ressent comme exprimant une « extrême harmonie », sans pouvoir en dire la raison. Selon Jung, cette vision a permis à son patient de se rétablir sur le plan psychologique. Dans Psychologie et religion, Jung reprend les rêves de Pauli, en s’attachant particulièrement au symbolisme de l’ « horloge du monde ». Il assure que non seulement le rêveur était incapable de saisir le sens de ce mandala, mais qu’il a eu, lui aussi, beaucoup de difficultés à en déchiffrer la symbolique, avant de mettre la main par hasard sur le texte d’un mystique du xive siècle, Guillaume de Digullevielle, qui relate une vision similaire. Là encore, en soulignant la difficulté de trouver ce texte ancien, dont Pauli ne pouvait soupçonner l’existence, Jung entend apporter une preuve supplémentaire à sa théorie de l’existence d’un inconscient collectif, objectif, autonome, complétement détaché du sujet lui-même, de ses connaissances et de ses expériences propres.

Comme nous l’avons dit, lors de sa pratique, Jung observe que les archétypes qui « remontent » lors du processus d’individuation se manifestent sous forme d’images dans le monde intérieur25 ou à travers les traces du corps en mouvement, sous forme de dessins ou de danse. Il trouve chez Lu Tsou une pratique comparable à la sienne, si ce n’est que l’alchimiste place au cœur de son ascèse la spatialisation des contenus de l’âme : l’« image magique » peut apparaître non seulement dans le monde intérieur, mais aussi dans le monde extérieur comme une chose parmi les choses, elle s’éprouve alors sur le mode de la sensibilité. Ce n’est plus alors un dessin qu’il a produit, mais une chose tangible avec laquelle il interagit. Le contenu ainsi extériorisé reconfigure l’espace dans lequel s’inscrit le sujet. Une pratique ascétique tout à fait similaire à celle de Lu Tsou, se retrouve, dans le Japon du xxe siècle, chez Morihei Ueshiba (1883 – 1969) dont l’art corporel se fonde entièrement sur le processus d’extériorisation. Comme chez Lu Tsou, l’ascèse de Ueshiba26 consiste à « regarder en arrière27 » [mikaeru, 見返る], c’est-à-dire vers le Centre originel afin de faire surgir à la « surface », au sein du « perceptible » les contenus de l’âme spirituelle [kon 魂] à travers le corps. Ueshiba pratique une danse, Kagura Mai28 [神楽舞], en état de transe de possession [kamigakari神懸り]29, du type mandala, lors de laquelle le corps est mis en mouvement spontanément et l’espace est modifié par l’apparition de « frontières » 境界. Nous avons pu l’étudier30 en atelier de recherche. Nous nous proposons à présent de rendre compte de nos observations pour proposer une réponse à cette question que se posait Jung : « Que se passe-t-il à l’intérieur d’un mandala ? »

L’espace de la danse du mandala

Rêve du 27 novembre 1954 :

« Je suis avec la “femme de couleur [la danseuse]31”

dans une pièce où sont réalisées des expériences.

Elles consistent à faire apparaître des « reflets ». »32

W. Pauli à C.G. Jung

La mise en transe des danseurs

Contrairement aux danses spontanées que Jung a pu observer dans son cabinet, la danse du mandala telle que nous l'avons étudiée est une danse collective, impliquant de trois à six personnes en transe de dépersonnalisation33. Prévenons d’emblée, à la façon de Jung, que les sujets sont « naïfs », c’est-à-dire qu’ils ne connaissent pas « la danse du mandala », qu’il n’y a pas de répétition, et aucune consigne concernant la danse elle-même, ni à aucun moment de suggestions verbales, avant ou pendant la transe concernant la structure de la danse (pendant la danse, il n’y a aucun échange verbal). Nous ne pouvons pas décrire précisément, dans le cadre de cet article, la mise en transe des danseurs. Disons simplement qu’elle consiste pour l’essentiel à placer34 les sujets entre eux, à leur insu, dans une relation inconsciente de miroir. Ils se trouvent alors dans un état de dissociation, de transe de dépersonnalisation : ils ont l’impression qu’ils ne peuvent plus maîtriser les mouvements de leur corps, qu’une force intérieure les envahit et les fait agir, tandis que leur perception du monde extérieur diminue fortement. Leur champ de conscience est ainsi réduit principalement à quelques sensations internes saillantes et à des idées-images fixes. Ce qui correspond à un retournement de l’attention, d’intériorisation, comparable à l’état d’hypnose.

Pour analyser la danse, nous croisons les points de vue, celui de l’observateur extérieur, et celui du sujet en première personne. Il faut ici distinguer le corps vécu, ce que le sujet ressent de son propre corps ; le corps vivant – l’activité spontanée du corps, inconsciente, qui entre en relation avec son milieu et avec les autres corps ; le corps objectif, le corps tel qu’il apparaît au regard extérieur35. Pour cela, nous recueillons les témoignages du sujet juste à l’issue de la danse (le rendu est difficile et très partiel du fait des amnésies qui accompagnent l’état de transe et de la réduction du champ de conscience), puis sous la forme d’un feedback vidéo. De cette manière nous entendons saisir l’espace de la danse à la fois comme espace intérieur et espace extérieur – ce qui est nécessaire pour rendre compte du mandala.

Le point de vue du sujet : le rapport à soi et à l’espace

Comme on l’a dit, le sujet en transe se trouve en état de dissociation ; il devient observateur détaché de sa gestuelle. Dans le discours le « je » est remplacé spontanément par le « ça » : « ça bouge ». La motricité est modifiée : elle n’est plus celle habituelle du sujet, elle reflète l’état modifié de conscience, l’« autre instance » qui a remplacé le moi. Par exemple, chez tous les sujets une partie des déplacements se fait à reculons. Comme cet aspect est absolument systématique, il faut le considérer comme caractéristique de cette forme de danse. Nous donnons ci-dessous quelques extraits des verbatims des danseurs, recueillis lors de nos ateliers.

Dans un déplacement habituel, le sujet recueille les informations intracorporelles (proprioception et intéroception) et extracorporelles. Puis, il les traite soit sur un mode automatisé, soit sur un mode “corticalisé” si des données nouvelles nécessitent une prise de conscience du changement, une réponse motrice adaptée étant ensuite fournie. Dans le cas de cette danse Kagura Mai, le mouvement, ou son arrêt, ne semble avoir aucune cause : ça s'arrête ! – Une vitesse émerge, indépendamment de ma volonté, provoquant des accélérations, des ralentissements, et des arrêts que je ne décide pas. Une grande partie de mes déplacements se fait à reculons. Il semble n'y avoir aucun programme mental du geste, c'est-à-dire que le passage par la pensée consciente ne semble pas se faire comme si une autre "instance" opérait. Or, les déplacements du corps s'adaptent parfaitement à l’environnement36. (Stéphanie Ribery, psychomotricienne)

L’impression de l’autonomie du corps est donnée par des sensations internes fortes et inhabituelles.

Je marche [vers l’avant] sur la pointe des pieds comme pour suivre ce bassin qui bouge […] Je me sens comme “obligée” de me pencher en avant (comme si quelqu’un m’appuyait dans le dos) et de marcher en arrière. […] Dans cette situation, le mouvement apparaît au niveau du bassin. C’est par lui que le mouvement part en arrière. Ça peut se ressentir comme une grande contracture au niveau du bassin (c’est-à-dire de la région pelvienne jusqu’en bas du ventre) qui apparaît d’elle-même. Elle n’est pas volontaire. Je ne peux pas décider de relâcher cette contracture. (Amélie Carles, sage-femme)

De plus, le sujet a la sensation que son corps suit des « chemins obligatoires » comme étant « déjà tracés par avance », ou encore qu’il se heurte à l’espace « comme contre un mur ». À la modification de l’espace intérieur du corps vécu correspond une modification de l’espace extérieur qui est alors ressenti comme étant structuré, dynamique et contraignant.

À ce moment, alors que mon corps a encore besoin de bouger, il se sent comme bloqué. Il essaye de continuer à reculer mais il est obligé de faire du surplace car il ne peut pas reculer plus. […] Je peux de nouveau avancer comme si quelque chose s’était ouvert dans l’espace, même si je n’ai pas du tout conscience de “suivre un chemin”. […] Je me décale vers la droite sans savoir pourquoi. Arrivée au coin du tapis je sens comme un blocage qui m’empêche d’avancer et me fait tourner sur moi-même comme pour tenter de trouver un autre “chemin”. Lorsque je tourne, le mouvement à ce moment ne vient plus du bassin mais du plexus solaire, car le bassin est fixé au sol, il ne peut plus se déplacer de manière horizontale. C’est-à-dire que le bassin a un déplacement horizontal. Lorsque je suis au bout du tapis je sens comme une “force” de la terre. C’est comme si mon bassin pesait trois tonnes. Il est hyper contracté à ce moment-là, au point que je suis obligée de me pencher et de poser mes mains au sol, car ce poids que je ressens au départ dans le bassin commence à envahir le corps en entier. Pour le coup je fais un très gros effort de volonté pour rester droite… et je ne peux pas… C’est comme si à cet endroit du tapis il y avait quelque chose de plus puissant. (Amélie Carles)

La sensation interne indique au sujet que le corps devenu autonome rencontre un obstacle : « le besoin de bouger » du corps vécu rencontre les contraintes de l’espace qui l’oriente et le détermine. Alors que visuellement l’espace (pour le sujet comme pour l’observateur extérieur) est ouvert, pour le corps vécu il ne l’est pas. C’est une même expérience qui a conduit Ueshiba à distinguer l’espace qui se donne à la vue [目に見るところ], de l’espace réel qui comporte des frontières [境界] – « en réalité une frontière les sépare » [実は境界を異にしているのである]. Amélie Carles emploie également le terme de « frontières » pour décrire son expérience et de « conflit » : la frontière invisible que rencontre le corps est ressentie comme un conflit avec l’espace.

À ce moment, la seule chose qui pourrait être plus ou moins proche d’un conflit est la limite du tapis37. Mais ce n’est pas un conflit intérieur de mon esprit mais plutôt un conflit qui s’appliquerait directement au corps, c’est‑à‑dire que ça ne passe pas par l’esprit de réflexion. Le corps se retrouve en conflit direct avec la limite du tapis. Il ne peut pas la dépasser. (Amélie Carles)

Ce conflit du corps avec l’espace est le revers de la disparition du conflit intérieur :

Si je le pouvais, j’aimerais être toujours dans cet état où le corps agit de lui‑même, sans aucune barrière, limite, règle (alors bien même qu’il y en a, elles ne sont pas ressenties comme telle), car il fait ce qu’il doit faire et surtout il n’y a aucun conflit intérieur38. (Amélie Carles)

Par « conflit intérieur », Carles entend la dualité inhérente à tout choix, à toute réflexion et prise de décisions. Le fait de ne plus avoir à choisir, de relâcher complètement l’attention (au point de marcher à reculons sans se soucier aucunement de l’environnement – le regard reste dirigé vers l’avant), met « l’âme au repos39 » au sein même de l’action, selon l’expression de Plotin lorsqu’il compare le mouvement des danseurs à celui des astres ; repos de l’âme qu’il oppose à l’« affairement » de l’âme individuelle qui a détourné son regard de l’Un vers le monde sensible. Ainsi, dans cette expérience de la danse du mandala, les limites de l’espace, ses fermetures et ses ouvertures, qui guident le corps remplacent la nécessité, pour l’état de conscience ordinaire, de choisir, de décider, et de vouloir. On pourrait supposer qu’il y a là une sorte d’illusion qui s’est installée par laquelle le sujet ne perçoit plus consciemment les choix qu’il continue de faire en réalité (avancer, s’arrêter, aller dans telle ou telle direction, se baisser, monter sur la pointe des pieds et s’étirer vers le haut…) et qu’il impute à la fois au corps et à l’espace, mais ce serait clore le questionnement hâtivement. Il faut, en effet, tenir compte de deux autres dimensions pour comprendre cette libération intérieure et ce conflit du corps avec l’espace : le rapport à autrui et la structure globale de la danse.

Le rapport à autrui

Comme nous l’avons dit, la transe coupe le sujet de son environnement immédiat, son champ perceptif étant très réduit, il n’a que très peu conscience de l’endroit où se trouvent les autres personnes et moins encore de leurs agissements.

Sur le tapis40, je ne sais jamais où je suis. Je ne prends conscience de ma situation qu’à de rares moments, notamment lorsque le mouvement ralentit et que je me retrouve dans l’un des angles de l’espace. À ce moment, pendant une seconde ou deux, je reprends conscience un peu de mon environnement, mais dès que mon corps se remet en marche ça se referme. Pendant toute la danse, je n’ai aucune idée d’où se trouvent les autres. Je ne sais pas si le coryphée est encore présent, s’il est sorti ou non de l’espace. (Robin Delanssays, artiste)

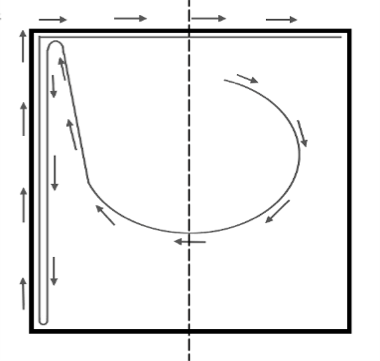

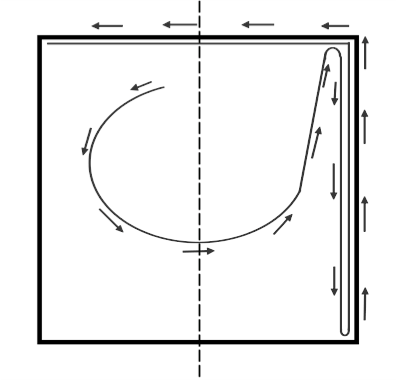

Pourtant, les sujets sont le plus souvent en relation de symétrie, comme peut s’en apercevoir l’observateur extérieur. Les schémas ci-dessus mettent en évidence la relation de miroir qui lie Carles et Delanssays tout au long de leur parcours : non seulement ils exécutent le même trajet symétriquement, mais aussi de manière simultanée de sorte que l’axe de symétrie (représenté par les pointillés sur les schémas et qui correspond à l’axe de la petite rosace située en arrière-plan sur la photo) est constamment préservé. Le cliché est pris juste avant qu’ils ne se croisent de dos, en reculant (sans pourtant se heurter), exactement devant la rosace. Le plus souvent ils ne peuvent pas se voir, puisque la marche se fait à reculons (le visage restant tourné vers l’avant comme pour une marche vers l’avant), et comme ils n’ont aucune conscience l’un de l’autre pendant toute la séquence, ils sont évidemment très étonnés de découvrir leur rapport mutuel lors du feedback vidéo. Du point de vue extérieur, l’ensemble fait croire à une chorégraphie.

Tout au long de cette séquence, je n’ai aucune conscience des autres “danseurs”. C’est-à-dire que je sais qu’ils sont là, car parfois même on se touche, et je sais qu’ils sont « pris », car j’ai une vague conscience de leur mouvement. […] À ce moment-là je pense que si j’étais toute seule je ferais exactement le mouvement que je fais avec eux, que mon mouvement n’a aucun lien avec les leurs. D’ailleurs la vidéo m’a beaucoup étonnée. C’est comme si dans une salle d’étude, chacun faisait ses devoirs à son bureau, de manière isolée, en étant concentré à son travail (sans tricher sur un autre). On sait que les autres font la même chose que nous. Cependant on ne pense pas du tout que le travail qu’on accomplit à ce moment-là pourrait avoir un lien ou une influence avec ce que les autres font. (Amélie Carles)

On pourrait alors considérer la structure de l’espace vécu par chacun des sujets, avec ses « couloirs obligatoires », ses « frontières », ses « barrières » qui peuvent se lever ou se fermer, comme étant le reflet, dans le corps, de la relation inconsciente de symétrie qui les relie mutuellement. Autrement dit, leur vécu de l’espace comme espace, non pas isotrope, mais structuré, actif et contraignant, serait l’effet de la relation de symétrie inaperçue (inconsciente) qui les relie les uns aux autres. La « barrière invisible » ressentie dans l’espace correspondrait par exemple au fait que le binôme arrête sa course, ou encore le « couloir obligatoire et dynamique » entraînant le corps dans une direction de l’espace précise correspondrait en réalité à la trajectoire d’autrui. Mais là encore cette hypothèse nous semble insuffisante si l’on considère l’ensemble des agissements des danseurs.

Figure 1.

Figure 2.

Parcours de Robin Delanssays.

Figure 3.

Parcours d’Amélie Carles.

La structure globale de la danse : le mandala

Du point de vue extérieur, les mouvements spontanés (ressentis comme obligatoires) des danseurs suivent et donc révèlent la courbure (géométrie et dynamique) de l’espace. Or, en considérant les formes exprimées par l’ensemble des sujets le temps d’une danse et en comparant les danses (exécutées par des sujets différents) afin d’en repérer les invariants, on peut se rendre compte qu’elles possèdent toutes une structure géométrique similaire, répondant aux mêmes principes – typique des mandalas. Nous avons décrit dans Le corps inconscient41 les caractéristiques de cette architecture, dont nous présentons ci-dessous quelques éléments : un mouvement circulaire qui se développe en une dynamique circumambulatoire quadrangulaire ; une division symétrique de l’espace ; une frontière extérieure stricte que les danseurs ne peuvent franchir et qu’ils ressentent « comme un mur contre lequel on glisse42 » ou on butte ; des frontières intérieures délimitant des espaces interdits ; des couloirs de circulation rectilignes avec des changements de direction à 90 degrés ; un centre de l’espace toujours marqué par un étirement des corps vers le haut et par une giration dextre.

Quelle est l’origine et la nature de cette structure (invisible et kinesthésique) de l’espace ? Comme elle apparaît, à l’observateur, au fur et à mesure des déplacements spontanés de chacun des sujets, nous pourrions penser qu’elle en est l’effet, c’est-à-dire qu’elle résulte de la relation (inconsciente) des corps vivants. Toutefois, comme les séquences dansées possèdent toujours les mêmes caractéristiques (quoique différentes dans leurs expressions), on peut faire l’hypothèse que les principes de cette architecture sont antérieurs à ces relations intercorporelles, et qu’ils les structurent. Ainsi, l’architecture de l’espace vécu nous apparaît être le reflet de ce que Jung appelle l’archétype d’ordre. Les sensations internes qui émergent pendant la transe constituent la remontée de l’archétype d’ordre dans le corps vécu, qui est ainsi spatialisé ; comme le processus d’extériorisation est inconscient, le sujet rencontre cette structure comme un objet extérieur à lui, sur le mode de la sensibilité. Autrement dit, les sujets extériorisent le milieu commun dans lequel ils s’inscrivent et qui les met en relation (de symétrie notamment).

Cet espace d’évolution, comme on l’a dit, est marqué par une enceinte extérieure infranchissable qui a deux fonctions complémentaires. D’une part, elle les préserve des influences extérieures43 en les constituant comme totalité. Nos constatations pour le collectif rejoignent celles de Jung concernant la fonction de la frontière extérieure du mandala pour l’individu : « L’image a pour but affirmé de tracer un sulcus primigenius, un sillon magique autour du centre, du temple ou du temenos (enceinte sacrée) de la personnalité, afin d’empêcher les fuites ou de préserver de façon apotropéique des déviations causées par l’extérieur44. » D’autre part, elle est la condition pour qu’apparaisse le centre, vers lequel le sujet est conduit par la dynamique même de l’espace : le centre est attractif. Lorsqu’il est atteint, un nouveau type de mouvement émerge dans le corps :

J’essaye d’avancer mais je ne peux aller nulle part. J’ai conscience soudainement d’être au centre du tapis et l’impression d’être au centre entre le haut et le bas (je sens mon corps droit, j’ai la très forte sensation de la verticalité de mon corps), sans pouvoir bouger alors que quelque chose en moi cherche toujours à bouger. Pourtant je ne sens toujours pas de conflit intérieur à ce moment-là. Quelque chose me fait bouger, pourtant je reste à la même place, alors je tourne, je fais du surplace. “Les barrières” qui se dressent je ne les ressens pas comme des obstacles mais plutôt comme des guides, car si elles n’étaient pas là je ne pourrais pas être à “ma place”, c’est‑à‑dire qu’il n’y aurait pas de danse. Ce sont ces “barrières” en lien direct avec le corps (sans passer par l’esprit de réflexion) qui sont nécessaires pour créer une danse. Les “barrières” me permettent de suivre un “chemin”. (Amélie Carles)

On voit à travers cet extrait comment, l’attention de Carles, dans le cours de l’action, est happée par ce qui provient de l’intérieur ; et comment ces sensations corporelles internes45 la situent dans l’espace commun (extérieur) en lui conférant sa place. Elles l’inscrivent dans un monde ordonné autour d’un centre unique collectif. On retrouve ici l’une des dimensions fondamentales du Soi chez Jung : contrairement au moi qui est un centre intérieur et individuel, le Soi est un « centre objectif », à la fois individuel et collectif, qui dépasse la dualité entre le je et le tu, comme nous l’avons vu, dans la première partie, à travers l’un des rêves de Pauli : « Le rêve décrit donc une activité dont le but est de construire ou de déterminer un centre objectif – un centre extérieur au sujet. » L’espace vécu (avec ses couloirs dynamiques, ses frontières infranchissables, son architecture centrée) dans lequel s’inscrivent les sujets est alors un objet « neutre », tiers médiateur, c’est-à-dire un objet manifestant la couche « neutre46 » de l’inconscient et dépassant les dualités monde intérieur/monde extérieur, moi/autrui, physique/psychique.

Conclusion

Nous avons présenté, en première partie, de quelle manière Jung, par une pratique personnelle fondée sur l’autonomie de l’inconscient et la spontanéité du corps, découvre peu à peu la structure et la dynamique du mandala. Ce sont ces figures du mandala, dans leur évolution, leur métamorphose, qui lui indiquent progressivement l’existence d’un centre autre que le moi, un centre plus profond, plus originel, autour duquel s’organise la totalité de la psyché (conscient et inconscient), qu’il nomme le Soi. « Le Soi n’est donc pas une doctrine, mais une image qui nait par “l’opération de la nature”, en tant que symbole naturel, par-delà toute intention consciente47. » C’est une expérience identique que nous retrouvons dans la danse du mandala : lors de la transe, l’archétype d’ordre remonte (émergence de sensations internes typiques, stimulation de sensations extéroceptives) dans le corps pour produire simultanément le mouvement et géométriser l’espace. Ce processus d’extériorisation reconfigure ainsi le milieu (commun) dans lequel s’inscrit le sujet (il est maintenant à l’intérieur du mandala) et à travers lequel il est en relation avec les autres.

En décrivant la pratique de Jung, nous avons vu comment le mandala est support de contemplation pour le sujet qui le produit, et devient de ce fait agissant, en provoquant chez celui-ci, en retour, des modifications psychologiques et le surgissement de nouvelles figures. « Ils se produisent partout où le processus d’individuation devient l’objet d’un examen conscient48. » Dans le cas de la danse du mandala, la situation est différente à plusieurs titres. Tout d’abord, le danseur n’a pas le mandala sous les yeux : il ne voit pas ce qu’il produit spontanément, contrairement au peintre. Ensuite, il ne trace lui-même qu’un aspect du mandala, celui-ci ne prend forme qu’à travers l’activité de l’ensemble des danseurs. Il n’a ainsi aucune idée de ce qu’il contribue à dévoiler. Enfin, la danse, art évanescent, ne laisse pas de traces que les danseurs pourraient ensuite méditer, quoique le feedback vidéo offre cette possibilité. Aussi, le mandala dansé est-il destiné essentiellement au regard extérieur, celui des spectateurs, de la communauté.

Il montre à la communauté rassemblée autour de la scène une totalité originelle (réunissant la spontanéité et l’ordre), un temps et un espace primordiaux situés derrière une enceinte qu’ils ne doivent pas franchir au risque de rompre le charme. L’interdiction est du côté des spectateurs ; l’impossibilité, du côté des danseurs (en transe). La danse nous situe alors dans une expérience vivante (corporelle) du sacré, à la fois (nécessairement) pour les acteurs (l’inconscient) et pour les spectateurs (le conscient).

Pour l’homme religieux49, l’espace n’est pas homogène, il présente des ruptures, des cassures : il y a des portions d’espace qualitativement différents des autres. “N’approchez pas d’ici, dit le Seigneur à Moïse, ôte les chaussures de tes pieds ; car le lieu où tu tiens est une terre sainte” (Exode, III, 5). Il y a donc un espace sacré et, par conséquent “fort”, significatif, et il y a d’autres espaces, non-consacrés et partant sans ruptures ni consistance, pour tout dire : amorphes. Plus encore : pour l’homme religieux, cette non‑homogénéité spatiale se traduit par l’expérience d’une opposition entre l’espace sacré, le seul qui soit réel, qui existe réellement, et tout le reste, l’étendue informe qui l’entoure. […] L’expérience de la non-homogénéité de l’espace constitue une expérience primordiale, homologable à une “fondation du monde”50.

Charles Kerényi relève que des formes géométriques identiques à celles des mandalas se retrouvent également dans les rituels de fondation des villes. « Des cercles et des carrés dessinés en partant d'un centre commun apparaissaient dans l'Italie ancienne tout comme dans l'Orient bouddhique ; ils forment le plan sur lequel on édifie51. » La danse du mandala nous semble ainsi dévoiler le lien entre les formes géométriques que dessine l'individu en proie à un processus interne de centrage, et celles des rituels sacrés d’ouverture de l’espace lors de la fondation des villes, telles que le décrit Plutarque concernant la ville de Rome. Dans la construction du lieu, « la forme carrée ou ronde (quadrature du cercle) reproduit l’archétype de la perfection de l’âme et du cosmos (mandala hindou)52. » Ce lien, nous pouvons encore l’observer à travers les effets de la danse du mandala sur les personnes qui y assistent : elle peut retentir chez elles, pour activer l’Imagination active et faire émerger à nouveau les mandalas ; c’est-à-dire activer le processus d’individuation, qui est aussi un processus civilisationnel. À titre d'exemples, nous donnons ci-dessous quatre rêves d'une lycéenne (17 ans) – le spectacle de la danse du mandala a provoqué chez elle un véritable flot onirique. La série qu’elle a livrée contient une cinquantaine de rêves, sur une durée de trois mois, où l’on voit émerger la figure du mandala. On y retrouve les images du cercle, de sa dynamique, de la quaternité, d’une enceinte et d’un château, ou encore l’idée d'un trésor caché dans la terre ou au fond de l’eau, qu’il faut découvrir.

Rêve du 31/01/15 – 4 personnes dans un champ

Dans un champ de blé, quatre cubes, d'environ 80 cm. Sur trois de ces cubes sont assises trois femmes : une asiatique, une arabe, me semble-t-il, et une européenne (une femme blonde aux yeux bleus). Elles sont assises toutes les trois de la même manière et dans la même direction. Elles sont assises très “convenablement” : elles se tiennent bien droite, les genoux collés, les deux mains posées sur les genoux, et le regard posé devant elles. Un homme brun aux yeux marron arrive. Il passe par le centre et par deux des cubes pour parler et plaisanter avec l’une des femmes déjà assise, avant de venir s’asseoir sur le cube encore vide. L'homme est décontracté. Je me rends compte à ce moment-là que les quatre cubes forment un carré. Je cherche alors un cercle tracé dans la terre et je le trouve, il est traversé par une droite mais sans être coupé. L’ensemble forme une sorte de chemin.

Rêve du 02/02/15 – L’étoile dans l'espace sidéral

J’ai un point de vue en hauteur et j'observe cette scène :

Il y a des scientifiques, des chercheurs en blouse blanche, dans une immense pièce blanche (sans murs apparents). La pièce est comme un promontoire au bord de l'univers. On peut apercevoir l'espace sidéral, et au centre de celui-ci, entre deux grosses planètes, il y a une immense étoile (constituée de 2 triangles inversés), dans un cercle. L'étoile tourne vers la droite assez vite, et le cercle qui l'entoure tourne aussi dans le même sens mais moins vite. Les chercheurs observent l'étoile et l'univers comme s'ils se trouvaient devant un immense tableau noir, et ils réfléchissent à un problème qui concerne certains calculs.

Rêve du 11/02/15 – 2 étoiles deviennent une seule

Dehors, dans l’herbe, me semble-t-il, il y a deux étoiles composées chacune de deux triangles inversés. Elles se situent toutes les deux sur un cercle et ont déjà parcouru une partie du cercle en sens contraire. Leur déplacement a laissé une trace « fantôme ». Elles continuent leur trajectoire circulaire jusqu'à se rencontrer et fermer le cercle. À ce moment elles deviennent une.